| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

霊群の杜

作者:たにゃお

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

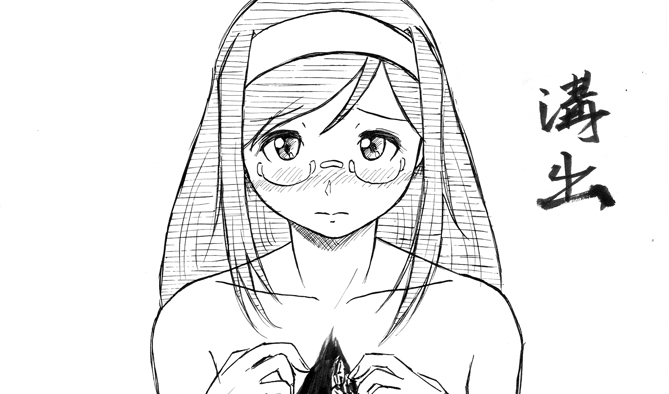

ページ下へ移動溝出

今は、2月

たった それだけ

あたりには 春がきこえている

だけれども たったそれだけ

そんな詩を読んだ夭逝の詩人がいた。

そう、今は2月。

雪解けでぬかるむ道を、ブーツを濡らしながら俺の傍らを歩くこの人は、俺の為だけに微笑んでくれた。

「ほら、この枝」

爪先立ちするとようやく手が届く、小高い梢の一本を手に取り、静流は俺の前に差し伸ばした。

「この枝が一番先に、花をつけるの。…あっ」

バランスを崩してよろめく静流を抱きとめると、少し恥ずかしそうに肩を引いてしまう。

「…人前だと、甘えてくれないんだな」

「だって…」

耳まで真っ赤にして、静流は桜色のストールに鼻をうずめてしまった。…胸の中心から、むずがゆい感情が沸き上がってくる。今すぐ個室に引きずり込んで眼鏡とストール剥ぎ取って抱きしめまくりたい。

「なにカユいことしてんだ、蹴るぞ」

背中の中心あたりに鈍い衝撃を感じて前にのめる。

「奉っ…おい、今その足で蹴ったか」

ぬかるみを散々踏破した靴の裏を俺におしつけたかこいつ!最悪だ!!

「何かイラっとしてねぇ…」

「何て奴だ。2年半の女日照りを経て俺が手に入れた幸せがそんなに腹立たしいか」

「幸せが腹立たしい、とかではないねぇ…その顔筋の緩みきった平和ボケの表情に無性にイラつくというか、俺達がこれから何処へ向かうのか分かっているのか、とか」

「………ぐぬ」

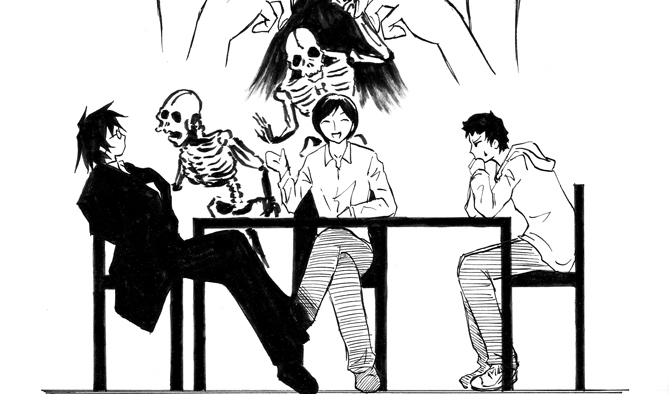

俺たちはこれから、死体置き場の『お茶会』に向かう。

俺、奉、静流、そして『変態センセイ』こと薬袋のグループLINEに、厭なトークがぶっ込まれたのは一昨日のことだった。

比較的小さな教室での授業が終わると、俺は静流がノートの清書を終えるのを待っている。終わると彼女は俺の肩に寄り添ってくる。それが今の彼女なりの、精一杯の甘えかたなのだろう。俺も少し抱き寄せるか、手を繋ぐのが精一杯だ。何故か。

ぶっちゃけ話、俺も、多分彼女も『初めての恋人』ではない。…と思う。本人に訊いたわけではないが。なのに俺も静流も、何故かこの『恋』に深く踏み込めないでいる。

だからだろうか。俺は彼女を遊びに連れ出す事が多い。なるべく大勢で、なるべく楽しく過ごせるように。部屋などの密閉空間に二人きりになるのは…熱望しつつ、怯えている俺が居る。…戻れなくなりそうで。

いや、もう賽は投げられた。俺は静流を選んだのだ。

状況は俺の望む望まないに関わらず、動き続けている。だがこれは本当に俺の本意だったのか。…本当に俺は胸を張って、もう割り切ったと云い切れるのか。

シャワーコロンの香りが鼻をくすぐる。さらり、と肩のあたりにかかる黒髪が動く気配がした。

「―――また、むずかしい顔してる」

思わず肩に寄り添う静流を見下ろす。こういう時の彼女は、大勢で居る時のあたふた振りが嘘のように自然に俺に甘える。さっきまで伏せられていた長い睫毛の目元は、今は子猫のような上目遣いに変貌していた。

この仕草と、眼差しが物語っていた。男に寄り添ったことがない女の子に、こんなことが出来る筈がない。

鈍い痛みが胸に広がる。同じように、軽い焦りが胸を満たした。

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水には非ず。

俺は一体、何に拘っているのだ。少しずつだが、状況は動いているのだ。そして俺たちはもう元の『ちょいちょいつるむ同級生』には戻れない。俺は彼女の頬に手をあてて、少し引き寄せた。静流は目を閉じた。…両手が震えた。

その瞬間だ。俺達のスマホが一斉にメッセージ受信音をけたたましく鳴らしまくったのは。

うっわ最悪。二人同時ってことは十中八九『あの』グループLINE。それは今一番拒否りたい人物…奴だ。

「………絶対、変態センセイだ。既読つけんなよ」

と云い終わるより先に、静流はトークを開いてしまっていた。

「………あ、ごめんなさい」

「……ま、いつ来るかいつ来るかと、毎日戦々恐々としてたところはあるからな……」

「……却ってスッキリしたねぇ。注射が終わった直後のような」

「……注射嫌いだったのか、奉」

最初に既読をつけてしまった静流は申し訳なさそうにしているが、3人で未読無視を決め込んだところで、あの男はどんな手を使ってでも『お茶会開催のお知らせ』をぶっ込んでくることだろう。

「問題は、そうだねぇ…変態センセイが、静流に対してどう出るか…だねぇ」

「そうだな、あの変態センセイがどこまで『晒す』かだな…」

「え?え?何なんです?あのひと、本当に変態なんですか?どう変態なんですか?」

本当に変態かと聞かれれば、日本では稀有なレベルのド変態なのだが、どう変態なのかを説明するわけにはいかない。俺は奉の横顔をちらりと盗み見た。

「女に聞かせられる内容じゃねぇんだよ。理解しろグズが」

ちょっ、お前っ…静流が『え、えぇ…』みたいな顔で俺を見始めたじゃないか。

「あの…結貴、くん…」

あとで聞かせてくれる…?と耳元で囁いて、静流は顔を真っ赤にして俯いてしまった。…違う、そうじゃないんだ。君が思うような『ちょっとえっち』程度の正常な変態じゃない。奉は『女に』と云ったが正確には『俺達以外に』だ。

「はン、知ったら子供孕まされてホルマリン漬けにされかねんぞ」

―――なにぶっちゃけてんだよお前ええぇ!!?

「え?え?……あの、やっぱり今聞かせて?」

変な汗でびっしょりの俺を、静流が覗きこんできた。この子は時折、極端に空気を読まなくなる。

「……いや、気にしないで。冗談…みたいなものだと思って……」

時折『…やっぱりだめ?』と蒸し返す静流をなだめながら、俺たちはあの病院に辿り着いてしまった。

「こんな禍々しい建物が、電車でわずか15分の場所にあると思うと厭な気分だな…」

「車でも15分だったねぇ…」

ここいらでも新興住宅地と呼ばれる場所に寄り添うような立地。いや、住宅地が病院に寄り添った結果なのか。評判は悪くないようで、今日のような平日の昼間は、広く清潔なロビーのソファーは8割、患者で埋まっている。

鴫崎の嫁が夜中に産気づいた日、ここに車で駆けつけた。冷え込む晩秋の深夜、奉と二人で無言で車を飛ばしている時間はひどく長く感じたが、そうか。15分程度だったのか。

「私、この病院には来ないようにしてました…」

さっきまで妙に変態センセイの話に食いついていた静流が、急に言葉数を少なくして俯いてしまった。

「そうか。患者が多い割りには待ち時間も短いし、変態センセイ以外はまぁ、まともな先生が多いけどなぁ」

静流は何か云いたそうに俺を見たが、俺が覗き込むと2,3回頷いて黙ってしまった。

「何か視えているのか、静流」

ふと何かを見とがめたように奉が問い質す。静流は一瞬だけ何かを云いかけたが、そっと首を振った。

「は、云いたくない…か。まぁ、未来視に頼るような案件でもないがねぇ。なぁ結貴」

奉は羽織を肩から滑らせ、軽く縦に折って腕に掛けた。院内はエアコンが程よく利き、上着を着ていると汗ばむ程だ。

「あの男は、土地の神を怒らせたからねぇ…変態センセイ一人が屠られるだけで済めばいいが」

「……これは『そういう事』なんでしょうか……」

「知るか。俺は未来視じゃねぇんだよ。俺の答えが欲しいなら、何が視えているのか話せ」

「………」

静流さんはあの男の『邪恋』に、薄々気が付いているのか、それとも単純に視界に飛び込んでくる『未来』に怯えているだけなのか。…奉と静流のさぐりさぐりな会話からは見えてこない。

俺はダッフルコートを腕に掛けると、今日も混雑しているロビーを改めて見渡した。…俺は『視える』質ではあるが、この病院でそんなに桁外れにやばいものを視た事はない。そりゃ、人の生き死にに関わる施設だから、ある程度は『居る』のだが、この程度であれば他の病院にも居る。もっとやばいのが居る病院だってあるくらいだ。

「探しても無駄だ」

呆れる程に高い吹き抜けの天井を見上げるようにして、奉が呟いた。

「未来視を舐めるんじゃない。静流とお前とでは、視える次元が違う」

そんなことは分かっている。

ただ静流が、たった一人で未来に怯えていることが苦しい。肝心なところで口を噤んでしまうことも。

それは恐らく、一人二人死ぬ程度では済まないような『大事件』。それを示唆する何かが、静流には視えているのだろう。

決して他人に助けを求めない子ではない。助けを求めても無駄と判断したことは、話すこと自体、諦めてしまうのだ。

だから俺は彼女が語ってくれない時は、注意深く辺りを探る。

「……お!結貴く~ん!早かったね」

陽の光を照り返して煌めく大きなガラス窓の手前で、変態センセイが手を振っていた。

「ははははは皆、僕の地下室へようこそ!!」

ブラッドベリの短編みたいなことを叫んで、変態センセイが勢いよくクラッカーを鳴らした。仕込まれていた紙吹雪とカラーテープが奉の黒髪に全部着地する。奉は不快げに首を振ってカラーテープを床に落とした。

「……おい、今時お茶会によばれた上にクラッカー鳴らされたぞ……」

「よかったね、キチガイ帽子屋とかいなくて…」

「キチガイドクターなら居るじゃねぇか目の前に」

「二人とも…本人の前でそれは少し…」

静流もうっかり失礼発言をしてしまっている。そして恐らくそれに気が付いていない。というか俺以外の誰も気が付いていない様子なので、黙殺することにする。

「嬉しいなぁ、ここに人を招くのは初めてなんだ」

本当に、心から嬉しそうに変態センセイこと薬袋氏はウェッジウッドのカップに琥珀色の液体を注いだ。素朴な白のカップから湯気が立ち昇り、不吉に螺旋を描く。

死人が立ち泳ぐ水槽に囲まれた白木のテーブルセットは棺桶のように縦に長い。冷たい木製の椅子に腰掛けた静流は、最前から目が泳ぎっぱなしだ。

「ああ、後ろの水槽?これは僕の妻達だよ」

「…………………い、一夫多妻ですねわかります」

なに云ってんだ静流。そこは普通に悲鳴とかでいいんだぞ。

ていうか俺こういうの本っ当に分かんないんだけど、大して面識のない女の子が来るというのに、人体標本置きっぱなしってどういう神経しているのだろうか。そんなだから大病院の御曹司だというのに彼女の一人も出来ないのだ。

……ああ、こいつネクロフィリアだった。

「変態センセイよ、一つ宣言しておくぞ」

「ん?どうしたんだい、奉くん」

「俺からの電話連絡が30分以上途絶えたら、きじとらが警察に駆け込む手筈になっている」

事前準備バッチリかよ!どうりでこんな色々な意味で危ないお茶会に平気で乗り込むわけだ。

「ははは流石僕の親友、奉くんだなぁ。好きだよそういう抜かりないところ!…結貴くんは何か仕込んできた?」

「へ!?あ、一応催涙スプレーを数本…」

「あはあはははは数本て!どんだけ泣かせる気だよ!!」

―――あ、すげぇ笑ってる。ここ笑うとこなんだ。

「…馬鹿め。催涙スプレーでは茶に毒でも仕込まれたら仕舞いだろうが。俺のようにリトマス試験紙とか持ってこい」

「うっわあ、奉くん抜かりないぃぃ!!…で、静流ちゃんは何を持ってきたのかなぁ!?」

「ひっ……そ、その……防犯ブザーを……」

もうガックガクに震えながら涙目になっている。しかも防犯ブザー取り出して見せている。駄目だろ変態にブザー見せては。

「ひゃああん、かっわいぃ、無防備ぃ!うんうんいいねぇ、優しくてちょっと臆病なキミらしいよ!」

「……臆病?女の子なのにこんな会合に出席している時点で相当な勇者だからな?」

俺らのやりとりの間、奉は自分の紅茶とスコーンを薬袋氏のと取り換えていた。薬袋氏はまた抜かりないぃぃ!とか大喜びだ。この男の喜びスイッチは何処にあるのか。

「でもまぁね、僕も最初のお茶会で悪さするほど無粋じゃないよ。まぁ、そっちのキミは」

実にいい、妊婦になりそうだけどねぇ…と、にまにま笑いながら静流の頭の先から爪先まで眺め回した。

「お前」

「出来ないから云ってんだよ、落ち着け」

椅子を蹴って立ち上がりかけた俺を抑えて、奉がにやりと笑った。

「んー、凄い好みなんだけどね。地元の有力者を敵に回すわけにはいかないからねぇ」

病院経営って、ままならないよねぇ…と呟きながら、彼は紅茶にミルクを回し入れて一口啜った。…紅茶は大丈夫っぽいので、とりあえず何も入れずに口を付けた。俺が動かないと、他の二人は微動だにしない。そういうメンバーなのだ。

「…多分大丈夫だ。さっさと茶を呑んで帰るぞ」

静流が死にそうな顔色でカタカタ震えながらカップに口を付ける。いつもは阿呆ほど入れる砂糖には一切手を付けない。

本当に、まじでさっぱり分からない。これもうお茶会の空気じゃないし、あいつ一体なにがしたいんだ。

「―――水槽、減ってると思わない?」

スコーンに木苺のジャムをたっぷり塗って静流の前に置きながら、薬袋氏が俺達を上目遣いに見た。改めて見直したくもないが、確かに以前来たときよりもこう…室内がスッキリしている気がする。

「嫁にまで逃げられたのか?」

くっくっく…と喉の奥で笑いながら、奉はジャムをたっぷり塗ったスコーンを頬張った。…こいつ、よくこの部屋で物を食う気になるものだ。俺は機械的に紅茶だけを喉に流し込む。

「んー…あれは『逃げた』と云っていいのかなぁ」

薬袋氏は視線を僅かに空に泳がせ、語り始めた。

母子の水槽から子供が消えた日から数日、薬袋氏は奇妙な水槽を見つけた。

真ん中から綺麗に千切れた『妻』が、くらげのように水槽内を漂っているのだ。

綺麗に、とはいったが比較的綺麗なだけで、やはり千切れていることには変わりがない。急な損壊…にしても状況がおかしいので、一旦水槽の中から引っ張り出そうとしたとき、妙な事に気が付いた。

「骨が、無くなっていたんだよ。一片残らずね」

…紅茶すら、喉を通らなくなってきた。隣で震える静流は、もう居るだけでいっぱいいっぱいなのに、取り分けられたスコーンをもそもそ齧っている。何故、こんな頭おかしい男に対してまでここまで律儀なのだろうか君は。

「ふぅん…骨は、何処かで見つかったのかねぇ?」

くすくす笑いながら、奉が紅茶を啜った。薬袋氏は軽く首を竦めた。

「それが見つからなくて。まるで何処かに歩いていってしまったようだね。…そこで、本題」

―――君たちは、何か知らないか?そう云って彼は、にんまりと笑った。

俺は咄嗟に身構えた。この男が異常な執着を見せる妊婦の遺体を、俺達が傷つけたと思っているのか。ならばこの場所に誘い込んだ目的は、俺達への意趣返しなのか?

「……ふうん、おかしいねぇ」

食いかけのスコーンを置いて、奉が呟いた。

「あんたぁ、どうでも良さそうな顔してるねぇ」

一瞬だけ、薬袋氏が真顔に戻った。

「……とんでもない。僕の大事な妻達ですよ」

そう云って人の良さそうな微笑を浮かべる。俺もきじとらさんの件があるまでは、この男がこんなにも壊れているとは思いもせず、良さそうな医師だな、とすら思っていた。もう遠い昔のことのようだ。

「知らないか、と云われれば、知っていることを答えようかねぇ。…それは『溝出』だ」

「……みぞいだし?」

知らない単語を出された時特有の、素直なポカン顔が現れた。薬袋氏もこんな一般人みたいな表情をすることがあるのだな、と複雑な気持ちがじわりと湧いてきた。

「…そう云われる『妖』、いや、どちらかというと現象かねぇ」

「ほう。この間の輪入道みたいなものですか?」

と、自分が俺達にけしかけた妖の名をさらりと出す。この男、本当に俺達にどう思われようとしているのだ。

「そういう完全な妖とは、少し勝手が違うんでねぇ。…貧乏人が死んだ時に、その始末に困り、葛篭に入れて捨てたところ、中から白骨が飛び出してきて踊り狂ったという。…その皮は、骨と完全に分かれて葛篭の中に残されていたそうだ。ただねぇ」

「………」

「遺体を粗末に扱われた者の骨が肉を捨てて踊り狂う…という個別の現象でしかないのだ。永続的でもないし、恨む者にすら悪さをすることもない。人魂ですら、由来というか逸話があり、反復して同じ場所に現れるものなんだが…この妖は完全に単発なんだよねぇ」

だからこれを妖に分類していいのか、現象なのか…と、奉は考え込んでしまった。

「何がしたいのかな、彼女たちは」

「それな!」

薬袋氏がさりげなく口にした言葉に、奉が食いついた。

「何故、肉と皮を脱ぐのか、何故骨が踊り狂うのか、一切説明がないのだ。それ自体は妖あるあるだけどな。だが俺が気になって仕方がないのはだな、逸話でも、踊り狂った骨がその後どうなったのか説明がないんだよねぇ。踊り狂い、崩れ落ちたのか。そのまま妖となり、何処ぞへ行ったのか」

何が目的だったのかねぇ。そう呟いて、奉はちらりと薬袋氏を見上げた。

「そこで、こちらからも質問だ」

「………質問?」

―――骨は、見つかってないのかい?

ほんの少しの間、沈黙が続いた。水槽の中をたゆたう物言わぬ死体の群れが、俺達を見下ろすように髪を揺らす。やがて薬袋氏が、ゆっくりと首を振った。

「いつも気が付くのは、骨が消えたあとなのでね」

「ふぅん…面白いねぇ」

くっくっく…と低く笑って奉はスコーンをもう一つ掴んで齧った。…お前も変態センセイも…よくこんな場所で何か食う気になるな。

「さて、と。何か知っているか、と問われたから知っている事を話した。ここで起きていることは一種の『現象』であり、即座にお前の立場を危うくするものではない。ここまでが、俺が知っている全てだ。…なぁ静流、お前はどう思う?奴らは何故、肉と皮を脱ぐのかねぇ」

突然話を振られた静流は、鷹に狙われた子リスのようにビクッと身を強張らせた。スコーンは殆ど食べ進めていない。彼女は少し冷めた紅茶をグイと流し込んでから、おずおずと顔を上げた。

「……綺麗でいたいから…でしょうか」

その一言は、何だか意味は分からなかったが妙な説得力を持って俺達を黙らせた。静流はたどたどしく、だがしっかりと言葉を紡ぎ続けた。

「死んだ肉は腐るのみです…テレビなんかで、ミイラとかエンバーミングされた遺体とか見るけど…なんか皆、ゴムみたいです。やっぱり、生きて動いてる人たちの美しさには到底、叶わないんだなって、思います。いくら取り繕ってもそれは崩れて、朽ちていくもので……」

薬袋氏が何かを言いたげに指先を組んだが、結局一言も発することはなかった。

「葛篭なんかに入れられて、土に還ることも出来ず、荼毘に付してもらうことも出来ず、腐っていく体に留まり続けるんだったら…私なら、破り捨てて出て行ってしまいたい…そんなことなら、骨になった方が綺麗だから」

「成程!そりゃ、面白いねぇ…九相図か」

奉がぱっと目を見開いた。

「きゅうそうず?」

静流が言葉を辿って首を傾げると、奉は見開いた拍子にずれた眼鏡をくい、と戻した。

「…放置された死体が腐り、骨に還っていく様を9つの場面に分けて描く仏教絵画だ。よく知らないでも、見たことくらいあんだろ?」

小さく頷いて、静流はまた俯いた。

「仏教には『九相観』という修行があってねぇ。肉体を不浄なものとし、あらゆる煩悩を断ち、魂の解脱を目指すものでな。そういった目的の為だろうか、題材には煩悩の源泉、美女が使われるが多い。檀林皇后だとか、小野小町だとか。…だが信仰心篤く自ら望んで題材となった檀林皇后はともかく、小野小町はたまったもんじゃないよねぇ。死体蹴りとはこの事だ」

「本当ですねぇ…」

静流も珍しく、普通にため息と共に相槌を打つ。…なんというか、今まで見た中で一番普通の女の子っぽい、素の静流だった。

「―――つまり、妻達は腐り落ちて醜くなることを畏れて?…馬鹿な」

水槽の中に居れば永遠なのに…と、一瞬だけ顔を歪めて薬袋氏が呟いた。今まで決して薬袋氏と目を合わせようとしなかった静流が、初めて薬袋氏をまじまじと見つめていた。…まるでここが死体の水槽に囲まれた薄気味悪い部屋だということを忘れたかのように。…付き合うようになって気が付いたのだが、この子は時折、常軌を逸した集中力を発揮する。

「…薬袋先生。もし私が死んだあと、こんなふうに裸にされて、お腹を裂かれて、水槽に入れられて…そんなことになったら」

とても、恥ずかしいです…そう呟いて、静流は顔を赤らめた。

「もう、無くなってしまいたいくらいに。そんな姿を永遠に晒されるなんて、耐えられません…」

俺よりも薬袋氏よりも…奉がただ、呆然と静流を眺めていた。死体に囲まれたこの空間に再び、沈黙が降りた。少しの間表情を無くしていた薬袋氏は、取り繕うように人の良さそうな微笑を浮かべた。

「えぇと…『彼女ら』は、医学の発展の為に献体に応じてくれた人達なんだ。美しさ云々よりももっと崇高な覚悟が、あったのだと思うよ」

どの口で云うのか。一度秘密裏に殺されかけた俺は反駁してやりたかったが、静流が真相を知るのはあまりに危険だ。なので、殺すぞ…くらいの念を込めて睨み付けるに留めておいた。

「ただ、心変わりは誰にだってある。…この地下室も、もう終わりかな」

そう寂しそうに呟いて、遠くを見るような目をした。この男にとっての終わり、とは。

「一番の心変わりはあんただろ、変態センセイ」

煙色の眼鏡の奥で双眼を細め、奉は薬袋氏をとっくりと眺めた。薬袋氏の表情は変わらない。相変わらず、人の良さそうな微笑を浮かべている。だがそれは無表情と何ら変わらない事は、厭というほど思い知らされていた。

「胎児と繋がっていない女に、用はないのだろう…ま、俺にはどうでもいい話だがねぇ。さてと、そろそろお暇しようかね」

いやに重い椅子をひいて、奉が立ち上がる。俺と静流もつられるように立ち上がった。

「おや、今日は泊まっていくのかと思っていたのに」

「厭だよ夜中にこんな水槽見ちゃったらトイレ行けねぇよ」

そう云い返すと、ははははは結貴くんカワイーイ、ホルマリンに漬けた~い、などと頭おかしい事を云い始めた。ドアノブに手を掛けていた奉が、忘れ物でも思い出したのか、僅かに動きを止めた。

「…ああ、そうそう。例の溝出の話。あの話にはちょっとだけ続きがあってねぇ」

―――溝出となった者の死骸を粗末に扱った者は、穏やかならぬ死を迎える。

「おや、悪さをしないのではなかったのかい」

「しないよ。ただ踊るだけだ。…だからこれも分からないんだよねぇ。単なる偶然なのか、祟りなのか」

それは…とりもなおさず祟りではないのか。

「溝出が現れるってことは、仲間の死体すら満足に葬れない、余裕のない状況なんだよねぇ…戦場、貧困、飢饉とな。死体を捨てた者も、死体となった者同様に死のリスクを常に抱えている、とは思わないかい?」

それを全部、祟りのせいにしちゃいけないねぇ…と呟いて、奉はゆっくりとドアノブをひいた。

「……全ては藪の中だよ、変態センセイ」

廊下の冷たい空気が、俺達をじんわりと絡めとった。

「結局、リトマス試験紙は使わなかったんだな」

次の電車は15分後になるらしい。タイミング悪かったね、と小さく笑う静流の声に癒される。悪魔の泥沼から這い出して太陽の光を体いっぱいに浴びた気分だ。

「使ったさ」

奉はつまらなそうに小指で耳を掘り、髪をぶるぶると振った。無理矢理洗われた後の犬のようだ。

「いつの間に」

「なに、リトマス試験紙ってのはアレよ、静流だ」

「は!?」

「未来視が嫌々ながらも茶会に出たってことは、今すぐ殺されるような罠は無いってことだろう」

便利だねぇ、未来視。と仏頂面で肩の埃を親の仇のように払い落とす。やはり奉にとってもあの空間は異様で、不快なものだったらしい。静流は『そ、そうなんですか…』などともごもご口ごもりながら、困り顔で俺を見上げる。

「お前…そんな炭鉱にカナリア連れていく感覚で…」

「勿論、静流の様子が極端に変わったら引き返すつもりだったよ」

うっわ、こいつ静流の未来視使い倒す気満々だ。

「あとはアレだ。勿体ぶらないで教えて欲しいねぇ。…あの病院で一体、何が起こるんだ」

穢れを払い終えたらしい奉が、仏頂面のまま静流に向き直った。

「えっ…あの…云えません、まだ…」

「そうかい」

嫌味の一つでも云うのかと思っていたが、奉は意外にもあっさりと引き下がった。

「ま、いいや。お前、意外と強情なところがありそうだしねぇ」

その声色は明るかった。煙色の眼鏡はまた、肝心なところでその表情を隠してしまうのだが。

「ただ…一つだけ」

―――あの先生は、もう助かりません。

その言葉はあまりにも、いつも通りの静流から発された。

困ったような、怯えたような表情のまま。

「……ほう」

「この前会った時は、ここまでじゃなかったです。あれ、このままだと危ないな、くらいだったのに。今は」

今は…までで、彼女は口を閉ざしてしまう。

「病院のほうも、前に見た時よりずっと…悪くなってる。良くない未来に傾いています」

「もう、戻れない程度にか」

「どうだろう…本当に、大まかな絵しか見えないんです」

奉は俺に目配せをしてきた。…良くない方向に向かっている理由は、俺と奉だけが知っている。ただ俺が想定しているのは、地下室に眠る秘密の暴露と、それによる風評被害くらいのものなのだが。

「その『良くない未来』てのは、変態センセイの未来と連動しているのかい」

静流は僅かに首を縦に振った。ホームに入って来た電車が、絹のような黒髪を巻き上げた。

「…ごめんなさい。上手に説明できないんです。勿体ぶってる…とかじゃなくて」

電車の轟音に掻き消されそうな幽けき声が耳元で聞こえた。……遠くに、サイレンの音が聞こえる。

―――サイレンの音?

「………奉」

「ん?何だ」

「きじとらさんへの定期連絡は?」

電車が巻き起こす強い風に前髪を弄ばせたまま、奉が静かに固まった。

「………あ、忘れた」

「忘れたじゃねぇよ!あれ、ほらあれサイレン!!ちょっ、あれ」

駅舎のないホームのフェンスに身を乗り出してパトカーを目で追う。完っ全に病院の方へ向かっている。

「どうすんだよアレ!変態センセイ捕まっちゃうぞ!?」

「むしろ今までどうして捕まってないんだろうねぇ、変態なのに」

「……まぁそうだが!!でもそれはこのタイミングじゃないよな!?」

奉は少し何かを考えるような顔をしたが、ぷしゅぅ、と間抜けな音をたてて開いた電車の乗降口に踏み込んだ。

「ま、いいか」

「よくない!!戻れ!!」

この馬鹿野郎を掴んで降ろそうとしたが、奴はさっさと車両の奥に乗り込んでしまい、ポールにしがみ付いて離れなかった。車内で揉み合っているうちに、再びぷしゅぅ、と間抜けな音を立ててドアが閉まった。

その日の深夜、変態センセイグループLINEに『ひどいよ』と一言だけ書き込まれていた。

後書き

現在不定期連載中です

ページ上へ戻る

全て感想を見る:感想一覧