| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

ソードアート・オンライン 舞えない黒蝶のバレリーナ (現在修正中)

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。 ページ下へ移動第一部 ―愚者よ、後ろを振り返ってはならない

第1章

第4話 君の瞳、僕の瞳(前編)

前書き

新エピソードです。

時系列が少し前後します。

時系列が少し前後します。

――――2022年11月22日。

世界から切り離されたような、誰もいない閑散とした村。ポーションや武器を売り買い出来る店もなければ、食事処も無い。宿やその機能を持った家も無かった。そのためプレイヤーはおろか、NPCすら廃れた家に住む老人一人しかしない。

正直、こんな場所が存在している理由は、何も知らないプレイヤーからすれば不明だろう。マップを埋めるためだけに付け足された村だと言われても誰も言い返せまい。

誰も目もくれない。おまけに深い森を抜けた先にこの村があるので、わざわざ入って来ようとする物好きもいなかった。

だがしかし私はそんな辺鄙な村を拠点にし、フィールドへ出かけていた。数日に一度ポーション類を買い込み、攻略中に出会ったプレイヤーと軽く情報交換をする。大きな街へはほとんど行かず、ただひたすらに一人で過ごした。

情報は大切だ。この世界で最も大切な財産の一つである。だが、それ以外の目的でも会話は必要ない。

ギブアンドテイク。その関係こそが、一番良いのだ。下手に私情が混じれば途端に脆くなる。だからこそ、表面上では人の良さそうな笑みを作り上げ、話を掘り下げて聞き出す。

剣のような物理的な武器ではないが、情報も立派な武器の一つなのだ。

しかし、円滑にコミュニケーションが取れれば問題は無い。そこに友情の有無は関係ないからだ。嘘も突き通せば真実となる。線を引き、踏み込ませない。

――――その状況作りに、ここは最適だった。もちろん、他の目的がこの村にあったがすでに終了している。それでもなおここに居続けるのは、そう……、ハッキリ言おう。 誰かと一緒に過ごすのが苦痛で仕方ないのだ。どうせ壊れるのが分かっているのに、自ら関わろうとは思えない。

ここでひっそり過ごしていれば、誰とも話す必要はない。干渉されないのだ。一人閉じこもり、拒む。そうすれば労力を割いたり、手を煩わされることもない。

ただし、こんなことが出来るのは、もってあと2層上だろう。いずれ限界が来る。攻略は、ステータスだけで純粋に決まるものではないというのも十分理解出来ているのだ。

連携、信頼、愛情。

目には見えない“友情”とやらが、強固な武器となる。けれどもその一方で、破滅を招く武器でもあるのだ。相手を心から信じ、頼り、助け、守り――――、自身の背中を微塵の疑いも無く預けられたのなら、それは何物にも代えがたい、強力で最高の刃と成り得るだろう。だが反面、崩れ去れば後は壊れるのみ。止められない。呆気なく終わるだろう。“信じていた”という気持ちが強ければ強いほど、深い、深い傷が生まれる。そしてその動揺は少なからずあるはずで、ゆえに自身の命まで脅かしかねないのだ。

まあそもそもとして、その理屈が通用しない私にはあって無いようなものかもしれないが。

“信頼”など、とうの昔に捨てた。

スグや幸歌、慎一の事はそれでも信じていたが、もう新たに親しい人を作るなど不可能に近いだろう。

そう、無理だ。私には、もう誰かを信じるなんてことが出来るはずもない。だがそれではこの先詰むというのは分かりきっている。ならば表面上だけでも取り繕えば良いのだ。たとえ中身が伴わないものだとしても。“仲間”という、形がそこにあれば良い。

たがせめて、あと少しは。

あと少しだけは、このまま誰にも関わらずに過ごしていたい。

もちろん、“攻略”も忘れてなどいない。 私は、決めたことは決して曲げないのだ。ただ、たとえセオリーから外れていることだとしても、己が最善とするならば進むというだけのこと。

* * *

隙間風がガタガタと戸を揺らす。ゆっくりと瞼を空ければ、古ぼけたタンスと少し傾いた机が目に映った。固い寝台から身を起こし、窓一つない物置のような室内を見渡す。

ここは、私が拠点として借りている家だ。この村で唯一鍵が掛けられる場所だった。床板が所々落ち、壁は隙間だらけ。おまけにかなり埃っぽい上に、土臭い。落ちた床板の下から草が伸び、部屋全体が薄汚れている。空気を入れ替えられるとしたら、この小さな空間に唯一存在する出入り口だけ。

明らかに不衛生でとても寝泊りし生活する空間では無かったが、寝ることが出来れば十分だった。寝台と机さえあれば困らない。生活の質なんてものは私にしてみたら付属品で、必須項目ではない。隙間風がただ一つの難点だったが、どうせこの世界では寒くても風邪をひくことはないのだ。気にする価値もないだろう。

常に薄暗い室内が、無骨な裸電球によって照らされていた。風のせいかチラチラと電球が揺れ、それに伴い光もグラグラと照らす場所を変えていた。私はそれをボンヤリと眺めながらふと時刻を確認し――――ため息をついた。

少しだけ休憩するつもりだったのに、どうやら本格的に寝ていたらしい。やはり、朝まで一睡もせずに狩りをしていたのが悪かったのだろうか。

睡眠を取らなくてもこの世界の身体への影響は無いはずなのに、何故か消耗する。集中力は落ち、動きは緩慢になって、感じるはずのない痛みを覚える。それはこの世界において死へ直結する危険なものかもしれないが――――、だがその程度だ。ただまあ問題には違いないので、もっとも効率の良い睡眠時間を模索している。つまり、どこからが限界で、どこまでが削っても特に問題なく活動出来る範囲なのかということ。限界が分かれば効率よく行動が出来る。もちろん長期間継続するのは不可能かもしれないが、おそらく一線を越える前に数時間程度休憩すれば回復出来るだろう。

おそらく、行動に限界が来るのはこちらの世界の身体の問題ではない。こちらの世界での休息は、アバターである体を休ませるというよりも、脳の処理を休ませるという意味合いの方が正しいはずだ。分かりきっていることだが、実際の身体は全く動いていなくても、脳は活発に動いている。このアバターを動かしているのは、あちらの世界で眠り続けているであろう私の脳。当然のことだ。そうでなければ、今目の前に映っている映像は“誰の”ものなのかという話になってくる。

ゆえに、疲れなどによって感じるこの世界での頭痛やめまい等の症状は、“向こうの世界にある”自身の身体が受けるべきものを、この現実世界で感じている――――ということなのだろう。“ゲーム”内での痛覚は消せるだろうが、自身の脳が発しているのならば抑えられないのは仕方がない事。

つまるところ、SAO内での頭痛等は、あちらの世界にある身体の悲鳴ではないか、ということ。あくまで私の推測に過ぎないけれど。

ただまあ、それがどうしたという話にもなるのだが。

所詮は痛みだ。集中力や判断力の低下が悩ましいところだが、それは経験と己の能力でカバーしよう。

本来の限界とは、“意識を失うまで”なのだから。

私は、少しの無駄も出したくない。ギリギリまで切り詰めるのだ。余計なことを考える暇を自身に与えないように。

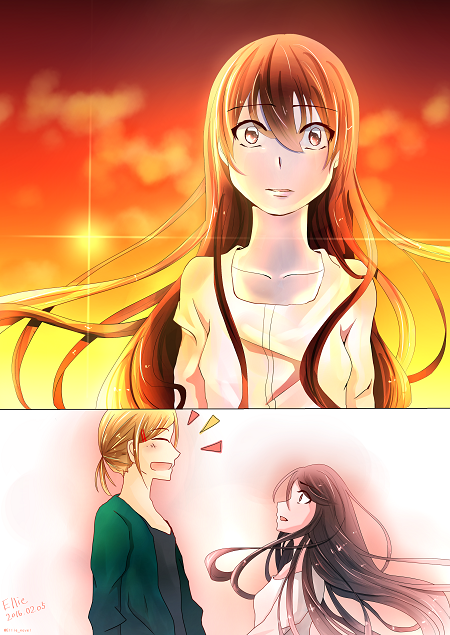

全身を包む倦怠感を振り払って立ち上がる。立てつけの悪い戸を開けば、空は真っ赤に染まっていた。目を突き刺すような光と、胸を逆撫でしてくる景色。もう一度ため息を零した。

血の色みたいだ。

赤い、赤い血。毒々しい、赤と黒の絵の具を混ぜて垂れ流したような色。今にも、ドロリと地面へ滴り落ちてきそうだ。

「……気味悪いわね」

二の腕をさすり、ポツリとつぶやく。戸を静かに閉め、村の外へ歩き出した。

この村は、全方位を低い木の柵で囲まれている。しかも、村を切り離すように鎮座する森からこちら側は、モンスターが全く湧かない地帯だ。モンスターからも見放されて少し笑ってしまうが、こんな場所にずっといれば流石の私でも息が詰まるというもの。敵がいない事を良いことに、私はよく草の上に座り空を眺めているのだ。この荒廃した村はどこからどう見ても異質で、ただならぬ雰囲気を放っている。しかし、モンスターのいないフィールドは平和で長閑だった。唯一好きなポイントと言えるだろう。

ぼうっと周りを眺めながら、草が全く生えず土がむき出しになっている道を踏みしめる。冷たい風が、静かに肌を滑っていった。その流れに、自身の体をまかせる。

やがて土の道が草へと変わり、村の外へ出たことを伝えてきた。私は適当に歩き、風で踊る白いワンピースの裾を手で押さえながら、腰を下ろした。ここからずっと向こうに崩れた石の外壁も見え、そこから先は存在していないことが分かる。そのおかげで目の前の景色を遮るものはなく、赤い空だけが広がっていた。

広い、広い草原に、ポツンと一人きり。人の声も、モンスターの咆哮も、何も聞こえない。雑音の無いしっとりとした空間。ただひたすらに、風と、葉っぱと、鳥たちの声だけが、鼓膜を優しく震わせた。私は両目を閉じ、微かな音に耳を傾ける。

ひどく落ち着く、自然の歌声だ。

思わず口元がほころぶ。そして、私はさらに深く浸ろうと――――、

「ねえ」

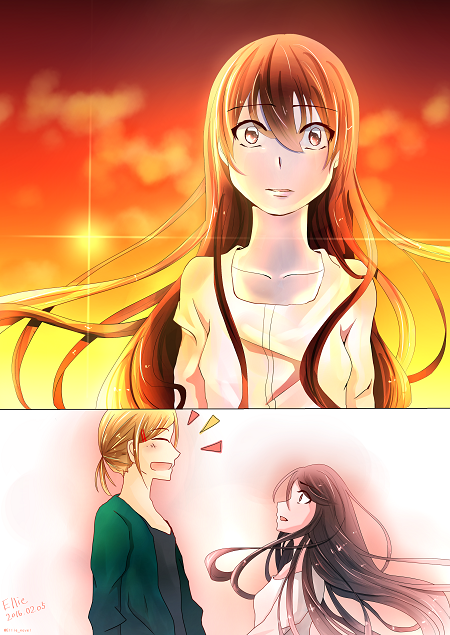

ヒュウ、という風の音に混じって私に降りかかった声。聞こえるはずのない、男の声。ビクリと体が大きく跳ね上がった。しかしすぐさまバッと体を起し、反転しながら外壁側へ飛ぶ。突然のことでバランスを崩したが、無理やり着地し剣の柄に手を添えた。腰を落とし、何があっても対応出来る体勢になる。確かにここはモンスターが湧かないエリアだが、HPが減らない圏内ではないのだ。

「あっ、ご、ごめん! ごめんなさい!」

たった数秒。私の行動に呆気に取られた様子の目の前の男だったが、私が敵意を露わにしている事に気付くと、慌てたように謝罪を口にした。存外物腰の柔らかそうな彼に少しだけ警戒心を解くが、それでも男の目を見据えながら語気を強めて尋ねる。

「……こんなところで、一体何をしているのかしら」

「別に、キミに何かしようってわけじゃないんだけれど……」

苦笑を浮かべながら両手を上げ、危害を加える意思はないと主張している男。

年齢は、おそらく17、18歳くらいだろう。日本人離れした整った顔と、青空を溶かしたような2つの瞳。夕日に輝かく金色の髪は、頭の後ろで一つに結び背中に流していた。

私は柔和な表情でこちらを真剣に見つめてくる彼を見上げながら、息を深く吐き出して柄から手を離した。

「――――ごめんなさい。少し、ピリピリしていたみたいだわ」

そう言いながら肩の力を抜くと、目の前の人物もホッとしたような顔になった。手を下ろすと、私に数歩近づいてくる。

「気にしないよ。急に声を掛けた僕が悪いんだから」

「……それで、何の用? ここら一帯は何もないわよ」

「あーうん、ちょっと言いにくいんだけど」

口ごもる青年に、私は首を傾げた。見ず知らずの私に一体何を言おうというのか。再び警戒心が首をもたげる。眉を少しひそめた私にまた何か感じ取ったのか、今度は幾分か早口で、

「いや、ちょっと道を聞きたいんだよ」

「道?」

訝しみながら見つめ返すと、青年が困ったように眉を下げる。私は咄嗟に目をそらし、ひとつ咳払いをした。

「それで、どこに行きたいのかしら」

「主街区」

「……は?」

全く予想もしていなかった答えに、思わず素っ頓狂な声が出た。絶句し、瞠目する。

「だから、主街区に行きたいんだ。迷っちゃって、どうしようかって思ってたんだよ」

「ちょっと待ちなさい。小さい村ならまだしも、主街区なんて――――」

マップを見れば済むことだ。

そう、どこかの村に行こうとして迷ったならまだ理解出来る。彷徨っているうちにこの村に辿り着いてしまったのだ、と言われても納得出来るだろう。しかし、しかしだ。主街区なんて、マップ上でもかなりの面積を誇っているのだ。どこに迷う要素があるというのだ?

「僕、かなりの方向音痴でね?」

「……へえ」

「地図もね、結構苦手なんだ」

「…………そう」

「だからその、道を教えてほしいなぁー、……なんて」

「………………」

さっきまでの警戒心が嘘だったかのように霧散し、代わりにどっと疲れが押し寄せる。額をおさえながら、息を深く吐き出した。青年の顔を窺えば、彼は心底困ったような感じで、とても嘘を言っているようには見えない。というか、騙すつもりならもっとマシな嘘を吐くだろう。私は唇を噛み締め、目をキツくつぶる。

「……送るわ」

「え」

あんぐりと口を開けて私を見る彼に少しイライラしつつ、言葉を重ねた。

「だから、主街区まで送ってあげるって言っているの」

信じられない、とでも言いたげな彼からフイと目をそらす。

「ちょうど、ポーション類を買いたいと思っていたし――――」

近くの村で済ませていると言ったのはどこのどいつだ。

「どうせヒマだったし」

おい、効率主義者。

「何より別れた後でまた道に迷うかもしれないじゃない。それで死なれたら困るわ」

……困るって、誰が?

というか、どこに困る要素があるというのだ。私と彼は知り合ったばかりの他人で、死のうが何の関係もないのに。そもそも私は、あんなに人と関わることを拒んでいたはずではないか――――。

意味が分からない。自分の口から飛び出ていく言葉の意味が、完全に理解不能だ。

ほら、彼も唖然としたような顔をしているじゃないか。早く発言の撤回を……。

「ホントに?」

「……へ」

何で。

「ホントに、送ってくれるの?」

「え、ええ」

何で、そんなに嬉しそうなんだ。

「こんな私がナビゲーションで良いのなら……」

どうして。

「十分だよ!」

どうしてあなたは、そんな太陽のような眩しい笑顔を私に向けるの?

「僕、ネージュっていうんだ。よろしく!」

「わ、私はキカよ」

手を差し出してくるので、思わず握り返した。ネージュはますます嬉しそうに破顔する。

その目が眩むような表情に、私はどうすればいいか分からず顔を伏せた。そして、自分でも聞き取るのがやっとの声量でポツリと言う。

「……よろしく、お願い致します……」

さっきまであんなに不気味に見えていた夕焼けが、ひどく綺麗だった。

* * *

ネージュは、ずっとニコニコと楽しそうに私の隣で話していた。私はただ相槌を打ったり、たまに短い言葉を返しているだけだというのに。

「ねえ、お礼がしたいからさ、今夜食事でもどう?」

「……ごめんなさい。遠慮しておくわ」

「あ……、そっか」

一瞬残念そうに眉を八の字にしたが、すぐさま笑顔を浮かべて、

「じゃあ、街に着いたらちょっと付き合ってくれない? 寄りたいところがあるんだ」

「……どこに?」

「それは見てのお楽しみ!」

「……」

「少しだけでいいから!」

ね? と、懇願するように見詰められて息が詰まる。顔を明後日の方向へ向けた。しかし彼が私をじっと見つめているのがヒシヒシと伝わってきて、内心辟易としながらも、

「……30分よ。30分だけ、その寄りたい場所とやらに付き合ってあげるわ」

左手で自身の髪を撫でながら彼を見れば、ぱあっとネージュの表情が嬉しそうに輝く。これ以上にないほど笑みを浮かんでいた。

「やった!」

「まったく……、迷わないでちょうだいね」

彼のあまりの喜びように少し呆れながら一応そう言えば、

「大丈夫! 主街区の地理はこの2週間を掛けて覚えたから!」

「あなたそれ、SAOが始まってからずっと迷っていたってこと? 今まで何をしていたのよ」

「え、ちゃんと覚えたよ?」

「いえ、そうじゃなくて――――、……ああもう、いいわ」

はあー、と深く息を吐き出す。

それにしても、つい数十分前に会った人と私は何をやっているのだろう。やはりこんな約束はせず、さっさと別れるべきだったのか。けれども、今更反故にするのは気が引ける。適当に付き合って、満足してもらおう。

「……それはそうと、どうして私なんかに声を掛けたの? あんなところに迷い込む前に、一人くらいプレイヤーとすれ違ったでしょうに……」

あの時間なら、攻略を切り上げて街や村へ戻るプレイヤーも多いだろう。その中には、当然パーティーだってあったはずだ。そのほとんどの人は、一緒に圏内へ戻りたいと言えば了承してくれるはず。こんなデスゲームならば尚更。

それなのにネージュは声を掛けず、その結果本格的に迷い、あの深い森を抜け村へ――――。まあそもそも森に入った時点で気付きそうなものだが、それは今ここで追及するべき問題ではないだろう。

ともかく、パーティーは組めなくとも相談すればほぼ確実に共に行動してくれたであろうプレイヤーには声を掛けず、森を抜けた先でロクな装備もなく一人座っていたプレイヤーに声を掛けた。

どちらを信じるかと問われれば、後者のほうが明らかに怪しいと答えるだろう。私なら見つけた瞬間、音を立てないように逃げる。仮に悪意のある人では無かったとして、ちゃんと取り合ってくれるかは分からない。ましてや、一緒に街まで行ってくれるかなど。実際私も、本当に気まぐれで彼と一緒に歩いているのだから。

だとするのならば、彼は危険を冒してまで私に話しかけず、攻略帰りのパーティーに混じるべきだったのだ。あの森は深いといってもさほど入り組んではおらず、舗装だってされている。来た道を戻ろうと思えば、簡単に出来るだろう。

まあこれは、顔に出てはいなくとも相当切羽詰まっていたのだ、と言われればおしまいなのだが。

私は若干の疑いを滲ませて彼をみやる。一見人は良さそうだが、まだ完全には信用していない。人間、いくらでも欺くことが出来るのだ。それはもう、冷徹に、残酷に、無情に。誰かを貶めよう、と思っているのならば。

「……僕は別に、深い意味があったわけじゃない。ただ、声を掛けられなかっただけで……」

「なおさら分からないわ。こんな私よりも、フィールドで会った人たちの方が話しかけやすかったはずでしょう?」

「え、なんで?」

「……は?」

本気な声音で疑問の声が返ってきて、つい声が裏返る。けれどもそれには構わず、ネージュはコテンと首を傾げながら続けた。

「どうして自分以外の人の方が話しかけやすいって思うの?」

「そ、そんなの簡単じゃない。何を考えていて、どんな行動に出てくるかは後ろ姿だけでは分からないんだもの。すぐに引き返して、他のプレイヤーに助けを求めた方が賢明だったと思うわ」

「……僕には、君が優しそうに見えたけれど」

「何を根拠にそんな事が言えるの」

少しムッとしながら問えば、しかし彼は気にも留めずにカラカラと笑う。そして目を細めて穏やかに微笑むと、

「実際優しかったじゃないか」

澄んだ、混じり気のない声音でそう言われ、言葉に詰まる。私とネージュの髪を、風がサワサワと撫でていった。

「……優しくなんか、ないわ」

そう。私は優しくなんてない。冷酷で無慈悲な、血の通わない狂ったバケモノで。

「優しいよ。キカちゃんは、凄く優しい」

「どこがよ」

「どこって……、今のこの状況そのものでしょ。わざわざ、こんな風に街まで送る必要は無いんじゃないかな」

「……それは、あなたに死なれたら――――」

「ほら」

私の左手が、大きな手に包まれた。

「さっき知り合ったばかりの胡散臭い男の事まで、そうやって心配してくれる」

「……本人が胡散臭いって言わないでちょうだい。自分の行動を疑いたくなるわ」

「あはは、それはごめんね。でも、事実でしょ」

その軽い物言いに、私は顔を顰めてネージュの顔を見上げる。涼しげなその表情には、やはりと言うか、悪意のようなものは感じ取れない。人を貶めようとする雰囲気だとか、嘲る顔だとか。そういう負のものは、全く。少しも。

変わった男だ、この人は。本当に。

「……というか、私の事“キカちゃん”なんて呼ばないでくださる?」

「えー、いいじゃん」

「嫌よ」

「何で?」

「そ、そんなのどうだっていいでしょう。嫌なものは嫌なのよ」

――――紅葉ちゃん。

そう呼ぶ声が、脳内で青年のそれと重なる。

彼も、この青年のように変わった人だった。気が少々弱いが、友達思いで優しく、物腰が柔らかで。いつも、幸歌と一緒に私を支えてくれた。きっと彼……、慎一もこの世界に来ていたのなら、ネージュのように話しかけてきただろう。こんなにふんわりとはしていないだろうけれど。

「良いと思うんだけどな、“キカちゃん”」

「まだ言うの? もう、だからやめてちょうだい。私帰るわよ」

「わあああっ!? ご、ごめん!」

「……冗談よ。ここまで来て引き返すわけがないじゃない」

「ホント?」

「しつこい。そうだって言っているでしょう」

「……よ、よかった……」

ネージュが、吐息とともに安堵の言葉を漏らして相好を崩す。ラピスラズリの目が、柔和に細められた。その吸い込まれそうな色に、息が止まりそうになった。パッとすぐさま視界から外す。

「別に、そんな焦るような事ではないじゃない」

「――――……に決まってるじゃないか」

「は?」

ぼそり。

ふて腐れたような口調で何やら返された。けれども聞き取れなくて、私は彼の方へ顔をやり視線で問いかける。しかし、彼はもう一度口にするつもりはないらしい。曖昧な笑みを浮かべている。

馬鹿らしい。私はそれ以上追及しようとはせず、その代わりに少し棘のある声音で、

「あなた、何だか私を全く疑っていないようだけれど。今日初めて出会った人間に、どうしてそんな事が出来るのかしら。まったく、理解に苦しむわ」

突き放すような毒を放る。怒り出したとしてもおかしくない。わざわざこういう言い回しを選ぶのだから、私は根っからの冷酷な人間だ。

さてどんな反応をするか。怒りか呆れか、それとも傷つけられたとでも言わんばかりの表情か。適当に予想をしながら、チラリと様子を窺う。

声を失った。

「……キカちゃん」

そこにあるのは、憤りでも悲しみでも苛立ちでもなく。紡ぎだされた私の名前には、刺々しさも何も含まれていなくて。

ただただ私を見透かすように静かに笑う、青年が居た。

「……ど……、して」

そんな真っ直ぐに他人を見ることが出来るのか。

ヒトほど、複雑で面倒で憎たらしくて厭らしくて浅ましい生物は他にいない。負の感情で溢れかえるコミュニティーは存在しない。

思い出されるのは、もう何年も前から向けられていた、蔑みと嫉みと――――とにかくよくないものが混ざりに混ざった、身体に纏わりついてくる不快な視線。私をあたたく包むソレなんてごく少数で、やっと手に入れられるものだった。だから私は“信頼”なんて言葉を、とっくに自分の辞書から消していたのに。

「なんで、そんなに信じられるの」

「僕は、疑いたくないんだ。その人の言葉を、……心を信じて、寄り添っていたいんだ」

眩しい。

……眩し過ぎて、イライラする。

「そんなことを言っていたら生き残れないわ。綺麗事が通じる世界ではないもの」

――――俺を信じて。モミ。

「はじめから裏切られることを考えていれば、余計な痛みを被らないわ!」

――――ああ、やっぱり。兄さんもなんだね。

「キカちゃん」

「……私は、そんな純粋に人を信じられない」

蒼眼の青年が足を止めた。彼がこちらを見ている気がして、私は俯いて逃げる。主街区の門はもうすぐそこだ。

「……キカちゃんはさ、怖いんでしょ」

「――――ッ」

「怖くて、震えてるんだね。温もりが全部偽りに思えて、ずっと凍えているんだ」

ネージュの柔らかい声が耳を撫でる。塞いで、遮断してしまいたかった。

「理解しているような事を言わないで。私の事なんて、何も知らないじゃない」

「そうだね。知らないよ」

あっさりとした肯定に、思わず顔を上げる。真剣な色を滲ませる2つの目と正面からぶつかった。

「キカちゃんの事は、何も知らない。でも、それで距離を置くなんてもったいないじゃないか」

再びネージュが歩き出したので、私も遅れて後を追う。

「知らないなら、……信じるのが怖いなら、これから知っていけば良いんだよ」

するりと、じんわりと、ゆっくり染み込んでいく。いつの間にか消えていた指先の感覚が戻ってきた。

「もしもその途中で無理だと思ったのなら、別に頑張らなくてもいい。けれどはじめから諦めてしまうのは良くない」

「……その結果で、自分が傷つくとしても? 裏切られたと、後悔しても?」

「その時は、自分を誇りに思えば良いんだよ」

「は?」

清々しいくらいの明るい笑顔が顔いっぱいに浮かぶ。まるで彼の髪色だ。だが、意味がよく分からない。あまりよろしくない声色を出して睨み上げる。

「誇りに思う? ……どうしてよ、むしろ情けないくらいだわ」

「情けなくない。凄いことじゃないか」

「……どこがよ」

「だって“裏切られた”って思ったってことはさ、それだけその人のことを信頼していた、って事だと思うんだ」

黄金色が夕日を弾いて目に刺さる。直視出来なくて、そっと視線を外した。

「だから僕は、たとえその人のせいで傷ついたとしても後悔しない。自分ではない誰かを心の底から信じられた自分を、誇りに思うんだ。それで胸を張って、笑ってその人に手を振ってやるんだよ。ありがとう、って」

朗らかに目元を緩ませて、しかしハッキリと言ってのけた。迷いを感じさせないくらい強く、だがそれと同じくらい優しさが伴っている。

きっと彼はその言葉通り、たとえ痛みで苦しんだとしても悔いることはしない。確信できる。ネージュの心は大木の根なのだ。揺らぐことは無い。

「……本当、馬鹿だわ」

「え、ひっどいなぁ。結構真剣なんだけれど」

あははと笑いながら眉尻を下げて、頭の後ろに手をやる彼を見上げる。自然と口元に弧が浮かんだ。

「――――でも、素敵ね」

「え?」

「…………そんな風に私も考えられたのなら、良かったのに」

身を切り裂く刃さえ糧に出来たのなら、少しは変わっていたのだろうか。

彼のように、真っ直ぐ背筋を伸ばして、キラキラと自身を輝かせていられたのなら、光の無い空間でも足を踏み出すことが出来たのだろうか……。

世界から切り離されたような、誰もいない閑散とした村。ポーションや武器を売り買い出来る店もなければ、食事処も無い。宿やその機能を持った家も無かった。そのためプレイヤーはおろか、NPCすら廃れた家に住む老人一人しかしない。

正直、こんな場所が存在している理由は、何も知らないプレイヤーからすれば不明だろう。マップを埋めるためだけに付け足された村だと言われても誰も言い返せまい。

誰も目もくれない。おまけに深い森を抜けた先にこの村があるので、わざわざ入って来ようとする物好きもいなかった。

だがしかし私はそんな辺鄙な村を拠点にし、フィールドへ出かけていた。数日に一度ポーション類を買い込み、攻略中に出会ったプレイヤーと軽く情報交換をする。大きな街へはほとんど行かず、ただひたすらに一人で過ごした。

情報は大切だ。この世界で最も大切な財産の一つである。だが、それ以外の目的でも会話は必要ない。

ギブアンドテイク。その関係こそが、一番良いのだ。下手に私情が混じれば途端に脆くなる。だからこそ、表面上では人の良さそうな笑みを作り上げ、話を掘り下げて聞き出す。

剣のような物理的な武器ではないが、情報も立派な武器の一つなのだ。

しかし、円滑にコミュニケーションが取れれば問題は無い。そこに友情の有無は関係ないからだ。嘘も突き通せば真実となる。線を引き、踏み込ませない。

――――その状況作りに、ここは最適だった。もちろん、他の目的がこの村にあったがすでに終了している。それでもなおここに居続けるのは、そう……、ハッキリ言おう。 誰かと一緒に過ごすのが苦痛で仕方ないのだ。どうせ壊れるのが分かっているのに、自ら関わろうとは思えない。

ここでひっそり過ごしていれば、誰とも話す必要はない。干渉されないのだ。一人閉じこもり、拒む。そうすれば労力を割いたり、手を煩わされることもない。

ただし、こんなことが出来るのは、もってあと2層上だろう。いずれ限界が来る。攻略は、ステータスだけで純粋に決まるものではないというのも十分理解出来ているのだ。

連携、信頼、愛情。

目には見えない“友情”とやらが、強固な武器となる。けれどもその一方で、破滅を招く武器でもあるのだ。相手を心から信じ、頼り、助け、守り――――、自身の背中を微塵の疑いも無く預けられたのなら、それは何物にも代えがたい、強力で最高の刃と成り得るだろう。だが反面、崩れ去れば後は壊れるのみ。止められない。呆気なく終わるだろう。“信じていた”という気持ちが強ければ強いほど、深い、深い傷が生まれる。そしてその動揺は少なからずあるはずで、ゆえに自身の命まで脅かしかねないのだ。

まあそもそもとして、その理屈が通用しない私にはあって無いようなものかもしれないが。

“信頼”など、とうの昔に捨てた。

スグや幸歌、慎一の事はそれでも信じていたが、もう新たに親しい人を作るなど不可能に近いだろう。

そう、無理だ。私には、もう誰かを信じるなんてことが出来るはずもない。だがそれではこの先詰むというのは分かりきっている。ならば表面上だけでも取り繕えば良いのだ。たとえ中身が伴わないものだとしても。“仲間”という、形がそこにあれば良い。

たがせめて、あと少しは。

あと少しだけは、このまま誰にも関わらずに過ごしていたい。

もちろん、“攻略”も忘れてなどいない。 私は、決めたことは決して曲げないのだ。ただ、たとえセオリーから外れていることだとしても、己が最善とするならば進むというだけのこと。

* * *

隙間風がガタガタと戸を揺らす。ゆっくりと瞼を空ければ、古ぼけたタンスと少し傾いた机が目に映った。固い寝台から身を起こし、窓一つない物置のような室内を見渡す。

ここは、私が拠点として借りている家だ。この村で唯一鍵が掛けられる場所だった。床板が所々落ち、壁は隙間だらけ。おまけにかなり埃っぽい上に、土臭い。落ちた床板の下から草が伸び、部屋全体が薄汚れている。空気を入れ替えられるとしたら、この小さな空間に唯一存在する出入り口だけ。

明らかに不衛生でとても寝泊りし生活する空間では無かったが、寝ることが出来れば十分だった。寝台と机さえあれば困らない。生活の質なんてものは私にしてみたら付属品で、必須項目ではない。隙間風がただ一つの難点だったが、どうせこの世界では寒くても風邪をひくことはないのだ。気にする価値もないだろう。

常に薄暗い室内が、無骨な裸電球によって照らされていた。風のせいかチラチラと電球が揺れ、それに伴い光もグラグラと照らす場所を変えていた。私はそれをボンヤリと眺めながらふと時刻を確認し――――ため息をついた。

少しだけ休憩するつもりだったのに、どうやら本格的に寝ていたらしい。やはり、朝まで一睡もせずに狩りをしていたのが悪かったのだろうか。

睡眠を取らなくてもこの世界の身体への影響は無いはずなのに、何故か消耗する。集中力は落ち、動きは緩慢になって、感じるはずのない痛みを覚える。それはこの世界において死へ直結する危険なものかもしれないが――――、だがその程度だ。ただまあ問題には違いないので、もっとも効率の良い睡眠時間を模索している。つまり、どこからが限界で、どこまでが削っても特に問題なく活動出来る範囲なのかということ。限界が分かれば効率よく行動が出来る。もちろん長期間継続するのは不可能かもしれないが、おそらく一線を越える前に数時間程度休憩すれば回復出来るだろう。

おそらく、行動に限界が来るのはこちらの世界の身体の問題ではない。こちらの世界での休息は、アバターである体を休ませるというよりも、脳の処理を休ませるという意味合いの方が正しいはずだ。分かりきっていることだが、実際の身体は全く動いていなくても、脳は活発に動いている。このアバターを動かしているのは、あちらの世界で眠り続けているであろう私の脳。当然のことだ。そうでなければ、今目の前に映っている映像は“誰の”ものなのかという話になってくる。

ゆえに、疲れなどによって感じるこの世界での頭痛やめまい等の症状は、“向こうの世界にある”自身の身体が受けるべきものを、この現実世界で感じている――――ということなのだろう。“ゲーム”内での痛覚は消せるだろうが、自身の脳が発しているのならば抑えられないのは仕方がない事。

つまるところ、SAO内での頭痛等は、あちらの世界にある身体の悲鳴ではないか、ということ。あくまで私の推測に過ぎないけれど。

ただまあ、それがどうしたという話にもなるのだが。

所詮は痛みだ。集中力や判断力の低下が悩ましいところだが、それは経験と己の能力でカバーしよう。

本来の限界とは、“意識を失うまで”なのだから。

私は、少しの無駄も出したくない。ギリギリまで切り詰めるのだ。余計なことを考える暇を自身に与えないように。

全身を包む倦怠感を振り払って立ち上がる。立てつけの悪い戸を開けば、空は真っ赤に染まっていた。目を突き刺すような光と、胸を逆撫でしてくる景色。もう一度ため息を零した。

血の色みたいだ。

赤い、赤い血。毒々しい、赤と黒の絵の具を混ぜて垂れ流したような色。今にも、ドロリと地面へ滴り落ちてきそうだ。

「……気味悪いわね」

二の腕をさすり、ポツリとつぶやく。戸を静かに閉め、村の外へ歩き出した。

この村は、全方位を低い木の柵で囲まれている。しかも、村を切り離すように鎮座する森からこちら側は、モンスターが全く湧かない地帯だ。モンスターからも見放されて少し笑ってしまうが、こんな場所にずっといれば流石の私でも息が詰まるというもの。敵がいない事を良いことに、私はよく草の上に座り空を眺めているのだ。この荒廃した村はどこからどう見ても異質で、ただならぬ雰囲気を放っている。しかし、モンスターのいないフィールドは平和で長閑だった。唯一好きなポイントと言えるだろう。

ぼうっと周りを眺めながら、草が全く生えず土がむき出しになっている道を踏みしめる。冷たい風が、静かに肌を滑っていった。その流れに、自身の体をまかせる。

やがて土の道が草へと変わり、村の外へ出たことを伝えてきた。私は適当に歩き、風で踊る白いワンピースの裾を手で押さえながら、腰を下ろした。ここからずっと向こうに崩れた石の外壁も見え、そこから先は存在していないことが分かる。そのおかげで目の前の景色を遮るものはなく、赤い空だけが広がっていた。

広い、広い草原に、ポツンと一人きり。人の声も、モンスターの咆哮も、何も聞こえない。雑音の無いしっとりとした空間。ただひたすらに、風と、葉っぱと、鳥たちの声だけが、鼓膜を優しく震わせた。私は両目を閉じ、微かな音に耳を傾ける。

ひどく落ち着く、自然の歌声だ。

思わず口元がほころぶ。そして、私はさらに深く浸ろうと――――、

「ねえ」

ヒュウ、という風の音に混じって私に降りかかった声。聞こえるはずのない、男の声。ビクリと体が大きく跳ね上がった。しかしすぐさまバッと体を起し、反転しながら外壁側へ飛ぶ。突然のことでバランスを崩したが、無理やり着地し剣の柄に手を添えた。腰を落とし、何があっても対応出来る体勢になる。確かにここはモンスターが湧かないエリアだが、HPが減らない圏内ではないのだ。

「あっ、ご、ごめん! ごめんなさい!」

たった数秒。私の行動に呆気に取られた様子の目の前の男だったが、私が敵意を露わにしている事に気付くと、慌てたように謝罪を口にした。存外物腰の柔らかそうな彼に少しだけ警戒心を解くが、それでも男の目を見据えながら語気を強めて尋ねる。

「……こんなところで、一体何をしているのかしら」

「別に、キミに何かしようってわけじゃないんだけれど……」

苦笑を浮かべながら両手を上げ、危害を加える意思はないと主張している男。

年齢は、おそらく17、18歳くらいだろう。日本人離れした整った顔と、青空を溶かしたような2つの瞳。夕日に輝かく金色の髪は、頭の後ろで一つに結び背中に流していた。

私は柔和な表情でこちらを真剣に見つめてくる彼を見上げながら、息を深く吐き出して柄から手を離した。

「――――ごめんなさい。少し、ピリピリしていたみたいだわ」

そう言いながら肩の力を抜くと、目の前の人物もホッとしたような顔になった。手を下ろすと、私に数歩近づいてくる。

「気にしないよ。急に声を掛けた僕が悪いんだから」

「……それで、何の用? ここら一帯は何もないわよ」

「あーうん、ちょっと言いにくいんだけど」

口ごもる青年に、私は首を傾げた。見ず知らずの私に一体何を言おうというのか。再び警戒心が首をもたげる。眉を少しひそめた私にまた何か感じ取ったのか、今度は幾分か早口で、

「いや、ちょっと道を聞きたいんだよ」

「道?」

訝しみながら見つめ返すと、青年が困ったように眉を下げる。私は咄嗟に目をそらし、ひとつ咳払いをした。

「それで、どこに行きたいのかしら」

「主街区」

「……は?」

全く予想もしていなかった答えに、思わず素っ頓狂な声が出た。絶句し、瞠目する。

「だから、主街区に行きたいんだ。迷っちゃって、どうしようかって思ってたんだよ」

「ちょっと待ちなさい。小さい村ならまだしも、主街区なんて――――」

マップを見れば済むことだ。

そう、どこかの村に行こうとして迷ったならまだ理解出来る。彷徨っているうちにこの村に辿り着いてしまったのだ、と言われても納得出来るだろう。しかし、しかしだ。主街区なんて、マップ上でもかなりの面積を誇っているのだ。どこに迷う要素があるというのだ?

「僕、かなりの方向音痴でね?」

「……へえ」

「地図もね、結構苦手なんだ」

「…………そう」

「だからその、道を教えてほしいなぁー、……なんて」

「………………」

さっきまでの警戒心が嘘だったかのように霧散し、代わりにどっと疲れが押し寄せる。額をおさえながら、息を深く吐き出した。青年の顔を窺えば、彼は心底困ったような感じで、とても嘘を言っているようには見えない。というか、騙すつもりならもっとマシな嘘を吐くだろう。私は唇を噛み締め、目をキツくつぶる。

「……送るわ」

「え」

あんぐりと口を開けて私を見る彼に少しイライラしつつ、言葉を重ねた。

「だから、主街区まで送ってあげるって言っているの」

信じられない、とでも言いたげな彼からフイと目をそらす。

「ちょうど、ポーション類を買いたいと思っていたし――――」

近くの村で済ませていると言ったのはどこのどいつだ。

「どうせヒマだったし」

おい、効率主義者。

「何より別れた後でまた道に迷うかもしれないじゃない。それで死なれたら困るわ」

……困るって、誰が?

というか、どこに困る要素があるというのだ。私と彼は知り合ったばかりの他人で、死のうが何の関係もないのに。そもそも私は、あんなに人と関わることを拒んでいたはずではないか――――。

意味が分からない。自分の口から飛び出ていく言葉の意味が、完全に理解不能だ。

ほら、彼も唖然としたような顔をしているじゃないか。早く発言の撤回を……。

「ホントに?」

「……へ」

何で。

「ホントに、送ってくれるの?」

「え、ええ」

何で、そんなに嬉しそうなんだ。

「こんな私がナビゲーションで良いのなら……」

どうして。

「十分だよ!」

どうしてあなたは、そんな太陽のような眩しい笑顔を私に向けるの?

「僕、ネージュっていうんだ。よろしく!」

「わ、私はキカよ」

手を差し出してくるので、思わず握り返した。ネージュはますます嬉しそうに破顔する。

その目が眩むような表情に、私はどうすればいいか分からず顔を伏せた。そして、自分でも聞き取るのがやっとの声量でポツリと言う。

「……よろしく、お願い致します……」

さっきまであんなに不気味に見えていた夕焼けが、ひどく綺麗だった。

* * *

ネージュは、ずっとニコニコと楽しそうに私の隣で話していた。私はただ相槌を打ったり、たまに短い言葉を返しているだけだというのに。

「ねえ、お礼がしたいからさ、今夜食事でもどう?」

「……ごめんなさい。遠慮しておくわ」

「あ……、そっか」

一瞬残念そうに眉を八の字にしたが、すぐさま笑顔を浮かべて、

「じゃあ、街に着いたらちょっと付き合ってくれない? 寄りたいところがあるんだ」

「……どこに?」

「それは見てのお楽しみ!」

「……」

「少しだけでいいから!」

ね? と、懇願するように見詰められて息が詰まる。顔を明後日の方向へ向けた。しかし彼が私をじっと見つめているのがヒシヒシと伝わってきて、内心辟易としながらも、

「……30分よ。30分だけ、その寄りたい場所とやらに付き合ってあげるわ」

左手で自身の髪を撫でながら彼を見れば、ぱあっとネージュの表情が嬉しそうに輝く。これ以上にないほど笑みを浮かんでいた。

「やった!」

「まったく……、迷わないでちょうだいね」

彼のあまりの喜びように少し呆れながら一応そう言えば、

「大丈夫! 主街区の地理はこの2週間を掛けて覚えたから!」

「あなたそれ、SAOが始まってからずっと迷っていたってこと? 今まで何をしていたのよ」

「え、ちゃんと覚えたよ?」

「いえ、そうじゃなくて――――、……ああもう、いいわ」

はあー、と深く息を吐き出す。

それにしても、つい数十分前に会った人と私は何をやっているのだろう。やはりこんな約束はせず、さっさと別れるべきだったのか。けれども、今更反故にするのは気が引ける。適当に付き合って、満足してもらおう。

「……それはそうと、どうして私なんかに声を掛けたの? あんなところに迷い込む前に、一人くらいプレイヤーとすれ違ったでしょうに……」

あの時間なら、攻略を切り上げて街や村へ戻るプレイヤーも多いだろう。その中には、当然パーティーだってあったはずだ。そのほとんどの人は、一緒に圏内へ戻りたいと言えば了承してくれるはず。こんなデスゲームならば尚更。

それなのにネージュは声を掛けず、その結果本格的に迷い、あの深い森を抜け村へ――――。まあそもそも森に入った時点で気付きそうなものだが、それは今ここで追及するべき問題ではないだろう。

ともかく、パーティーは組めなくとも相談すればほぼ確実に共に行動してくれたであろうプレイヤーには声を掛けず、森を抜けた先でロクな装備もなく一人座っていたプレイヤーに声を掛けた。

どちらを信じるかと問われれば、後者のほうが明らかに怪しいと答えるだろう。私なら見つけた瞬間、音を立てないように逃げる。仮に悪意のある人では無かったとして、ちゃんと取り合ってくれるかは分からない。ましてや、一緒に街まで行ってくれるかなど。実際私も、本当に気まぐれで彼と一緒に歩いているのだから。

だとするのならば、彼は危険を冒してまで私に話しかけず、攻略帰りのパーティーに混じるべきだったのだ。あの森は深いといってもさほど入り組んではおらず、舗装だってされている。来た道を戻ろうと思えば、簡単に出来るだろう。

まあこれは、顔に出てはいなくとも相当切羽詰まっていたのだ、と言われればおしまいなのだが。

私は若干の疑いを滲ませて彼をみやる。一見人は良さそうだが、まだ完全には信用していない。人間、いくらでも欺くことが出来るのだ。それはもう、冷徹に、残酷に、無情に。誰かを貶めよう、と思っているのならば。

「……僕は別に、深い意味があったわけじゃない。ただ、声を掛けられなかっただけで……」

「なおさら分からないわ。こんな私よりも、フィールドで会った人たちの方が話しかけやすかったはずでしょう?」

「え、なんで?」

「……は?」

本気な声音で疑問の声が返ってきて、つい声が裏返る。けれどもそれには構わず、ネージュはコテンと首を傾げながら続けた。

「どうして自分以外の人の方が話しかけやすいって思うの?」

「そ、そんなの簡単じゃない。何を考えていて、どんな行動に出てくるかは後ろ姿だけでは分からないんだもの。すぐに引き返して、他のプレイヤーに助けを求めた方が賢明だったと思うわ」

「……僕には、君が優しそうに見えたけれど」

「何を根拠にそんな事が言えるの」

少しムッとしながら問えば、しかし彼は気にも留めずにカラカラと笑う。そして目を細めて穏やかに微笑むと、

「実際優しかったじゃないか」

澄んだ、混じり気のない声音でそう言われ、言葉に詰まる。私とネージュの髪を、風がサワサワと撫でていった。

「……優しくなんか、ないわ」

そう。私は優しくなんてない。冷酷で無慈悲な、血の通わない狂ったバケモノで。

「優しいよ。キカちゃんは、凄く優しい」

「どこがよ」

「どこって……、今のこの状況そのものでしょ。わざわざ、こんな風に街まで送る必要は無いんじゃないかな」

「……それは、あなたに死なれたら――――」

「ほら」

私の左手が、大きな手に包まれた。

「さっき知り合ったばかりの胡散臭い男の事まで、そうやって心配してくれる」

「……本人が胡散臭いって言わないでちょうだい。自分の行動を疑いたくなるわ」

「あはは、それはごめんね。でも、事実でしょ」

その軽い物言いに、私は顔を顰めてネージュの顔を見上げる。涼しげなその表情には、やはりと言うか、悪意のようなものは感じ取れない。人を貶めようとする雰囲気だとか、嘲る顔だとか。そういう負のものは、全く。少しも。

変わった男だ、この人は。本当に。

「……というか、私の事“キカちゃん”なんて呼ばないでくださる?」

「えー、いいじゃん」

「嫌よ」

「何で?」

「そ、そんなのどうだっていいでしょう。嫌なものは嫌なのよ」

――――紅葉ちゃん。

そう呼ぶ声が、脳内で青年のそれと重なる。

彼も、この青年のように変わった人だった。気が少々弱いが、友達思いで優しく、物腰が柔らかで。いつも、幸歌と一緒に私を支えてくれた。きっと彼……、慎一もこの世界に来ていたのなら、ネージュのように話しかけてきただろう。こんなにふんわりとはしていないだろうけれど。

「良いと思うんだけどな、“キカちゃん”」

「まだ言うの? もう、だからやめてちょうだい。私帰るわよ」

「わあああっ!? ご、ごめん!」

「……冗談よ。ここまで来て引き返すわけがないじゃない」

「ホント?」

「しつこい。そうだって言っているでしょう」

「……よ、よかった……」

ネージュが、吐息とともに安堵の言葉を漏らして相好を崩す。ラピスラズリの目が、柔和に細められた。その吸い込まれそうな色に、息が止まりそうになった。パッとすぐさま視界から外す。

「別に、そんな焦るような事ではないじゃない」

「――――……に決まってるじゃないか」

「は?」

ぼそり。

ふて腐れたような口調で何やら返された。けれども聞き取れなくて、私は彼の方へ顔をやり視線で問いかける。しかし、彼はもう一度口にするつもりはないらしい。曖昧な笑みを浮かべている。

馬鹿らしい。私はそれ以上追及しようとはせず、その代わりに少し棘のある声音で、

「あなた、何だか私を全く疑っていないようだけれど。今日初めて出会った人間に、どうしてそんな事が出来るのかしら。まったく、理解に苦しむわ」

突き放すような毒を放る。怒り出したとしてもおかしくない。わざわざこういう言い回しを選ぶのだから、私は根っからの冷酷な人間だ。

さてどんな反応をするか。怒りか呆れか、それとも傷つけられたとでも言わんばかりの表情か。適当に予想をしながら、チラリと様子を窺う。

声を失った。

「……キカちゃん」

そこにあるのは、憤りでも悲しみでも苛立ちでもなく。紡ぎだされた私の名前には、刺々しさも何も含まれていなくて。

ただただ私を見透かすように静かに笑う、青年が居た。

「……ど……、して」

そんな真っ直ぐに他人を見ることが出来るのか。

ヒトほど、複雑で面倒で憎たらしくて厭らしくて浅ましい生物は他にいない。負の感情で溢れかえるコミュニティーは存在しない。

思い出されるのは、もう何年も前から向けられていた、蔑みと嫉みと――――とにかくよくないものが混ざりに混ざった、身体に纏わりついてくる不快な視線。私をあたたく包むソレなんてごく少数で、やっと手に入れられるものだった。だから私は“信頼”なんて言葉を、とっくに自分の辞書から消していたのに。

「なんで、そんなに信じられるの」

「僕は、疑いたくないんだ。その人の言葉を、……心を信じて、寄り添っていたいんだ」

眩しい。

……眩し過ぎて、イライラする。

「そんなことを言っていたら生き残れないわ。綺麗事が通じる世界ではないもの」

――――俺を信じて。モミ。

「はじめから裏切られることを考えていれば、余計な痛みを被らないわ!」

――――ああ、やっぱり。兄さんもなんだね。

「キカちゃん」

「……私は、そんな純粋に人を信じられない」

蒼眼の青年が足を止めた。彼がこちらを見ている気がして、私は俯いて逃げる。主街区の門はもうすぐそこだ。

「……キカちゃんはさ、怖いんでしょ」

「――――ッ」

「怖くて、震えてるんだね。温もりが全部偽りに思えて、ずっと凍えているんだ」

ネージュの柔らかい声が耳を撫でる。塞いで、遮断してしまいたかった。

「理解しているような事を言わないで。私の事なんて、何も知らないじゃない」

「そうだね。知らないよ」

あっさりとした肯定に、思わず顔を上げる。真剣な色を滲ませる2つの目と正面からぶつかった。

「キカちゃんの事は、何も知らない。でも、それで距離を置くなんてもったいないじゃないか」

再びネージュが歩き出したので、私も遅れて後を追う。

「知らないなら、……信じるのが怖いなら、これから知っていけば良いんだよ」

するりと、じんわりと、ゆっくり染み込んでいく。いつの間にか消えていた指先の感覚が戻ってきた。

「もしもその途中で無理だと思ったのなら、別に頑張らなくてもいい。けれどはじめから諦めてしまうのは良くない」

「……その結果で、自分が傷つくとしても? 裏切られたと、後悔しても?」

「その時は、自分を誇りに思えば良いんだよ」

「は?」

清々しいくらいの明るい笑顔が顔いっぱいに浮かぶ。まるで彼の髪色だ。だが、意味がよく分からない。あまりよろしくない声色を出して睨み上げる。

「誇りに思う? ……どうしてよ、むしろ情けないくらいだわ」

「情けなくない。凄いことじゃないか」

「……どこがよ」

「だって“裏切られた”って思ったってことはさ、それだけその人のことを信頼していた、って事だと思うんだ」

黄金色が夕日を弾いて目に刺さる。直視出来なくて、そっと視線を外した。

「だから僕は、たとえその人のせいで傷ついたとしても後悔しない。自分ではない誰かを心の底から信じられた自分を、誇りに思うんだ。それで胸を張って、笑ってその人に手を振ってやるんだよ。ありがとう、って」

朗らかに目元を緩ませて、しかしハッキリと言ってのけた。迷いを感じさせないくらい強く、だがそれと同じくらい優しさが伴っている。

きっと彼はその言葉通り、たとえ痛みで苦しんだとしても悔いることはしない。確信できる。ネージュの心は大木の根なのだ。揺らぐことは無い。

「……本当、馬鹿だわ」

「え、ひっどいなぁ。結構真剣なんだけれど」

あははと笑いながら眉尻を下げて、頭の後ろに手をやる彼を見上げる。自然と口元に弧が浮かんだ。

「――――でも、素敵ね」

「え?」

「…………そんな風に私も考えられたのなら、良かったのに」

身を切り裂く刃さえ糧に出来たのなら、少しは変わっていたのだろうか。

彼のように、真っ直ぐ背筋を伸ばして、キラキラと自身を輝かせていられたのなら、光の無い空間でも足を踏み出すことが出来たのだろうか……。

後書き

次回更新は6月16日(18時)です。

☆誤字脱字や何か気付いたことがありましたら、教えていただければ幸いです。

ページ上へ戻る☆誤字脱字や何か気付いたことがありましたら、教えていただければ幸いです。

感想を書く

この話の感想を書きましょう!

全て感想を見る:感想一覧