| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

霊群の杜

作者:たにゃお

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

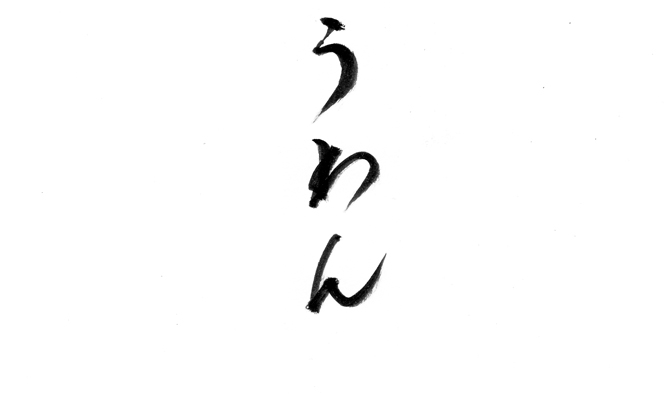

ページ下へ移動うわん

曇天の初秋は、夏の名残を残すように空気が重く湿っている。じんわりと蒸す玉群の裏庭で、俺は鎌を振るっていた。

「ごめんねー、今年は全面的に頼っちゃうかも」

淀んだ空気を裂くように、鮮烈な声が響いた。少し目を上げると、視界にすらりと伸びた脚が飛び込んで来た。

「いいよ、来なくて。虫に刺されるよ」

「んん、いいよ手伝うって」

縁ちゃんが、すっと傍らにしゃがみ込んだ。柑橘系のコロンの香りがした。…いつもより、香りが強い気がする。

「このコロン、虫よけになるんだよ」

「ふぅん…」

大きめの軍手を嵌めた手で、たどたどしく鎌を振るう。…俺や奉がやってることを真似したがるところは、昔と変わらない。思い返すと、少し頬が緩んだ。

玉群の屋敷の裏には広大な裏庭がある。

屋敷の敷地の2~3倍はあるだろうか。屋敷回りだけは、執事の小諸さんが辛うじて手入れしているが、いくら庭仕事が趣味でも一人で何とかできる広さではない。だから玉群家出入りの庭師の息子である俺は、しばしば親父経由で草むしりなどの雑用を頼まれる。

「結貴くんのとこにさ、芝刈り機みたいなのってないの?」

開始3分、既に面倒くさくなっている。この関心事以外には徹底的に飽きっぽい性格は、兄とよく似ている。

「その辺がね、俺の実家が代々ここの手入れを任されている理由なんだよ」

―――この裏庭には『触れざるものたち』が在る。

要は、曰くがあって傷つけてはいけない植物などが、多々在るのだ。

「それを覚えてさえいれば、技術がなくても出来る。だから草むしりは俺の仕事になっているんだ。報酬も出てるし、本当に気にしなくていいんだよ」

「んん、私もやる」

……いい子だな。

「そして駅前の『ありすのお茶会』でケーキセットをおごってもらう」

……前言撤回。

「…わかったよ。でもそんな高いのは無理だよ。バイト代ったって身内価格だから」

縁ちゃんはケーキ、ケーキと歌うように呟きながら鎌を動かす。…兄があのような調子だからか、彼女は時折こういう甘え方をする。そして俺はこの扱いが、そんなに嫌いでもない。

「いいか、刈っていいのは見覚えのある雑草だけな。少しでも『何だこれ?』と思う草があれば」

「何だこれ?」

縁ちゃんが鎌を当てている、小さな碇草に似た花。俺は縁ちゃんの鎌に手をあて、退けた。

「茯苓、とか呼ばれてたな。花の中心あたりをよく見ると、少し光ってるだろ」

「ふぅん…どういう草?」

「知らん」

「知らないんだ」

「名前しか知らん。というか教えてもらえない」

代々庭師として玉群と関わってきた青島家は、玉群の庭に自生する『触れざるもの』について知識を持っている。だがそれを知ることが出来るのは青島の『庭師』だけなのだ。俺は今のところ、庭師を継ぐ予定はない。恐らく次の庭師になるのは、親父のお弟子さんのうちの誰かだろう。だから俺が知ることが出来るのは、触れざる草の姿と名前だけ。それすら、文字に残そうとすると叱られる。あくまで、全ては口伝。

「―――変なの」

そう一言だけ呟いて、縁ちゃんはたどたどしい手つきでぺんぺん草を引き始めた。

「乱暴にしないで。種が散るから」

そう云い置いて、俺は周囲の雑草に埋もれる小さな触れざる草の群れに目をやる。

この芦に似た紫色の草は、養神芝。六輪の群青の葵が花びらのように花托を囲むこの花は六合葵。…いずれも独特の佇まいだ。思わず手を伸ばしたくなる。だが親父から一つだけ云い渡されていることがある。

―――あれらは毒だ。

なんだ毒って、食うのが駄目なのか、触っても駄目なレベルかと問い詰めたが、とにかく毒としか云わない。つまりは触るな、ということなのだろう。

「……そうそう、なるべく触らないで」

「え?昔よくおままごとに使ったような…」

…え、触っても大丈夫なの?

「や、何でもない」

そのまま暫く、二人で並んで鎌を振るっていた。しゃりしゃりと草が切れる音と、青い草の匂いが満ちる裏庭で、二人だけで黙々と作業している。…ここしばらく、色々な事が起きた。奉の負傷を始め、本当に色々な事が。

そして俺は望まぬ鎌を手に入れた。

一度はきじとらさんに心底嫌われた。俺に憑いた鎌鼬のせいで。今でこそ命懸けで小康状態を取り戻したが、結局、俺が完全にこの鎌を手放すまで、きじとらさんは俺に心を許すことはないだろう。傍らで喫茶店のケーキを楽しみに、鼻歌まじりに草を刈る女の子が居てくれることが、とても心に沁みる。

「お兄ちゃん、もう元気そうじゃん。あれ絶対、草むしり手伝いたくないから退院延ばしてるんだよ」

「……いや、もうただ単に上げ膳据え膳を手放したくないんだろう。あいつが律儀に草むしりを覚えていると思うか」

「んん、覚えてるよ。毎回結貴くんが帰ったあとで、何か摘んでるもん」

「……そうか」

俺は、生まれた時から一緒にいるのに、奉のことを何も知らない。この家のことも、俺の家のことも。…俺の庭仕事と同じだ。あれは刈るな、それ以外は刈れ。そんな単純な頼み事の裏側にいつだって深遠なはかりごとが蠢いている。

そしてそれは今や、玉群家にも、奉にさえも制御しきれないうねりになりつつある。それはいつしか蟻地獄のすり鉢のように俺や…俺と同じように何も知らないこの子を巻き込むのかもしれない。

「なんか、元気ないよ?」

ふと顔を上げると、縁ちゃんが俺の顔を覗き込むように首を傾げていた。栗色のポニーテールから、柑橘系のシャンプーがふわりと香って、草いきれに混じる。兄貴によく似た青みがかった黒の瞳は、その色の珍しさに、小さい頃はよく覗き込んでいた。直視出来なくなったのは、いつの頃からか。

「草刈り、ほんとは嫌だった?」

「そんな事ない。…ここ最近で、この瞬間が一番平和」

それに、俺はわりと草刈りが嫌いじゃない。

「植木屋で生まれ育ったからかな。…好きなんだよ、植物」

親父の仕事について回っているうちに、草花の名も植木の名も自然と覚えた。親父やお弟子さん達が語ってくれた話も面白かった。

「なら庭師継いだら?」

「務まらないよ、植物好きなだけじゃ」

だからいいんだ。俺はこれ以上玉群に深入りするべきじゃない。俺だけじゃなく、親父も分かっている。だからこそ、俺は長男にも関わらず、家業を継げと云われたことはない。

「ふぅん…」

俺が直視できなくなったにも関わらず、縁ちゃんは未だに子供のように臆面もなく俺の目を覗き込んでくる。この子は余所でも…というか、例えば学校とかでも、こんな風に誰かの目を覗き込んでいるんだろうか。まだそんなにも、幼いんだろうか。

「縁ちゃんは、彼氏とかいるの」

口走ったその直後には『しくじった』と感じた。俺たちを取り巻いていたゆるい空気は一気に消し飛び、隣の縁ちゃんがざっと飛びすさった。

「え!?なに急に!?居ないよ!?」

本当だ、俺は一体何を口走っているのだ。縁ちゃんが耳まで真っ赤にして、あたふたと立ち上がった。

「あ、でもまあ!好きっていってくる人がいないわけじゃないけど!!もてないとかじゃないけど!!」

「やや、ごめん!どうかしてた今の忘れて!」

時間戻れ、10秒前に戻れ!!と念じるも既に縁ちゃんは俺から2m圏外に移動してしまった。

「えぇ~…ちょっと…」

こんな合コンなどでは挨拶というかジャブみたいな質問でこんなにうろたえるとは…。今拒否られている真っ最中だが、妙にほっこりしている自分が居る。駄目だ。何だ俺は。変態か。

しばらく…俺の体感時間では20分くらいだろうか、縁ちゃんは微妙に距離を置いて黙々と草をむしっていた。俺と縁ちゃんの間に、着々と緑色の壁が構築されていく。何これわざとか?と気になり始めた頃に、壁の向こうから縁ちゃんの声がした。

「結貴くん」

「ん?」

「……振られた?」

ざっくりと癒えてない傷をえぐられ、息が止まるかと思った。

「―――うん」

無意識に、そう答えていた。状況が目まぐるし過ぎて忘れていたが…俺は振られていた。自分でも忘れかけていたが。

喉に突き付けられた匕首の感触が生々しく蘇り、頭がくらりと揺れた。

「結貴くんが突然変なこと聞く時っていつも、そういう時なんだもん」

「えっ、俺そんなダダ漏れだった?」

「いつもが抑え過ぎなんだって」

縁ちゃんがくすくす笑う声が聞こえた。俺が壁を崩して軽く睨むと、縁ちゃんもこっちを見ていた。

不覚にも、どきりとした。

「惚れっぽいよねぇ、結貴くんて。奥手なくせに」

…云うようになったものだ。この前まで中学生だったくせに。

「惚れっぽいわけじゃない。特定の相手が出来にくいから色んな子に目が行くだけだ」

「付き合ったら一途?」

「多分な!」

「多分て…」

「付き合うに至った事が1度しかない上に半年足らずで振られているからデータが少なすぎるんだよ」

「……ださ」

「ぽつりと刺さることを云うんじゃないよ。これだから子供は」

天を仰ぐように顔を上げた瞬間。

目が、合った。

一抱えもありそうな眼玉を持つ、巨大な何かと壁越しに、俺は見つめ合っていた。

「う わ ん」

脳髄に直接叩き込まれるような、津波のような声。それはバクリと開け放たれた巨大な口から放たれた。…ただ目を反らさないのが精一杯だった。俺の直感が、必死に訴えている。

―――目を反らした時が、俺が死ぬ時だ。

ふと、うなじ辺りで何かが蠢く気配を感じた。…そうか、お前らはいつも俺の傍らにいるんだな。少しだけ落ち着きを取り戻すと、自分が震えていることに気が付いた。…そして、傍らに縁ちゃんが居る事にも。

「縁ちゃん、逃げろ」

乾ききった喉から辛うじてそれだけ振り絞り、俺は小さく息を吐いた。

「鎌鼬」

耳元に小さな風の渦が膨らみ始めた。渦の中心に蠢く気配が、今は心強い。巨大な妖が大きな口をあんぐりと開けたまま、顔と同じほど巨大な腕を伸ばしてきたのを認めて、小さく呟いた。

「あれを、斬れ」

「う わ ん」

それは背後から聞こえた。

挟まれたか!?縁ちゃんは!?俺は思わず目を反らしてしまった。

「……え」

声を発していたのは、縁ちゃんだった。

「……しまった」

目を反らしてしまった。ぞくり、と悪寒が走り、俺は咄嗟に振り返った。

「あり?」

壁から身を乗り出していた妖は、煙のように消え失せていた。後に残ったのは、戸惑うように彷徨う3つのつむじ風だけ。

「最近は、出なかったんだけどねぇ」

そう呟く縁ちゃんの口調は、驚く程、奉と似ていた。

「なんか、色々あったんだね。その…後ろの子たち」

縁ちゃんが興味深げに鎌鼬を覗き込む。つむじ風は一度だけ大きく膨らむと、しゅるりと俺の背後に消えた。

「……色々な」

縁ちゃんは今回の一連の件を何も知らない。俺も奉も、語らないことを選んだのだ。縁ちゃんも『ふぅん』と呟いたきり、それ以上踏み込もうとしない。興味がないのか、こういう状況に慣れているのか。

「あいつ、何だったんだ」

「んん、私もよく知らない。ただ『うわん』て返すと居なくなるってことだけ知ってる」

「云わないとどうなるの」

「居なくなる」

「どっちにしろ居なくなるの?」

「何年か前、お手伝いさんが一人、居なくなった」

「そっちかよ」

大変だったよー、警察入ったしね、と縁ちゃんは事もなげに云う。

「…怖くないのか」

「私は、玉群で生まれ育ったの。こんなの、慣れてる。どうすればいいのか分かっている子は、まだやりやすい子だよ」

―――ありえない。

まだ年端もいかない少女が、こんな伏魔殿で危険な妖に囲まれて生きてきたなんて。

「なんで何も云ってくれないんだ!縁ちゃんに何かあったら…!」

縁ちゃんは事もなげに振り返って微笑んだ。長い栗色の髪が、綺麗な弧を描いた。

「私は多分、玉群を継ぐよ」

え……?

「真お兄ちゃんは家を出ちゃった。多分、戻って来ないよ。奉お兄ちゃんはほら…あれだし」

あれ…だな。

「玉群を存続させるために『お兄ちゃん』は犠牲にされてる。だから、この家は潰れない。私の代まで」

だけど、でも…そんな…。

「あれだけど、男だろ!?縁ちゃんが犠牲になることない、奉が継げばいいんだ」

「結貴君に話したこと、なかったっけ」

『奉』は家を継がないんだよ。契約の相手だからね。と、縁ちゃんは肩をすくめた。

「縁ちゃん…奉のこと…」

あいつのことを『奉』と呼んだ。縁ちゃん、君は…。

「んん、奉お兄ちゃんのことは好きだよ。私のお兄ちゃんは、あの二人だけ。生まれなかったお兄ちゃんには悪いけど」

―――正直、驚いていた。

玉群の中心で蠢いているのは大人たちだけで、この子は無垢に、無邪気に人生を謳歌していると思い込んでいた。玉群の因習は、こんな幼気な子まで巻き込んで…俺は、奥歯を噛み締めた。

「縁ちゃんは関係ない、巻き込まれるな!」

親が代々出入りの庭師とか、そんなことは関係ない。もしこれ以上この子を巻き込むなら俺は!…縁ちゃんは、濃い桜色の唇を軽く引き結んで、俺の目をしっかりと見返してきた。

「ありがとう。でも決めたの。…私にしか出来ないことがあるから」

―――私は『奉』の契約を、切るよ。

少し冷たくなった風が、草の山を揺らして通り過ぎた。

「……それ、奉には」

「んん、云ってない」

「何故、俺に」

「結貴君、だからだよ」

そう云って縁ちゃんは、あの妖が消えた壁を見上げた。

「生贄を捧げて祟り神に守ってもらわないと消えちゃうなら、それはもう消えるべきだと思わない?」

きりきりと胃が痛んだ。縁ちゃん…なんて重い十字架を背負わすのだ。いつも唐突なのだ君は。昔っから。

「これ以上、この家の為に子供を死なせない」

もう一度俺に振り向くと、縁ちゃんは小指を出して、俺の目を覗き込んだ。…あの頃と少し違う、深い紺色をしていた。

「誰かに話すの、初めてなの。誰にも内緒だよ」

「………うん」

俺たちは6年ぶりくらいに、小指を絡ませて小さく上下に振った。

「契約、成立!」

そう云って彼女は笑った。

風に揉まれて揺れる栗色の髪も

髪を絡ませる細い首も

深い紺色の瞳も

幼さを残した薔薇色の頬も

きり、と引き結んだ桜色の唇も

すらりと伸びた足も

美しい、と気が付いた。

俺はやはり、惚れっぽいのかもしれない。

全て感想を見る:感想一覧