| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

霊群の杜

作者:たにゃお

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

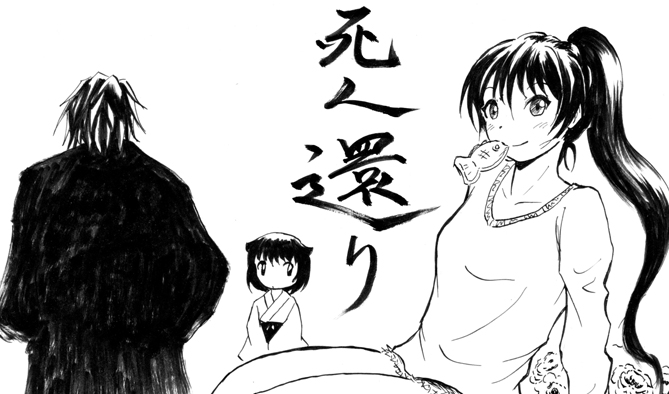

ページ下へ移動死人還り

八重桜の花弁が玉群神社の境内を淡く染めあげる、4月の終わり。

俺が息を切らせながら境内に辿り着いた時、奉はゆっくりと首を巡らせて零れるような八重の桜を眺めていた。俺が引っ込むように合図をすると、奉は古い羽織を翻して社の裏に消えた。

俺が着いてから少し経った頃、茶色いカーディガンを羽織った婆さんが、ゆっくりと境内の砂利を踏みながら現れた。婆さんは俺を認めると、にっこりと笑った。

「あら、榊を替えにきたのね」

俺の手に提げられた榊の束を、目敏く見つけたようだ。俺は苦笑いと共に言い訳に頭を巡らせる。

「………親父に頼まれて。あ、親父は玉群に出入りの庭師です」

「偉いのねぇ」

「はは……」

素早く社の裏に回り、奉から社の鍵をぶん取ると急いで表に戻る。

「先にお参り、いいかしら?」

婆さんが、ひょこりと顔を覗かせた。どうぞどうぞと手真似で促し、俺は鍵を持ったまま社から少し離れた。

一陣の強風が吹き荒れ、八重桜の花びらが舞う。零れる程に花をつけた枝は、風の吹くままにぶるりと揺れた。境内に落ちた花びらも、風に散った花びらも、一緒くたに舞い散って社と婆さんを包み込む。婆さんは、手を合わせて目を閉じたまま、微動だにしない。

―――毎日、何を祈っているのだろう。

気になるが、祈りに耳を傾けるのは神様の仕事で俺が出る幕じゃない。暫く経って風が収まった頃、婆さんはゆっくりと目を開けた。

「ごめんなさいね、お待たせしちゃって」

そう云って、またにっこりと笑った。

「いえ…風が強いから、下りはお気をつけて」

婆さんは俺に小さく手を振り、ゆっくりと石段を下っていった。

奉は案の定、洞の奥に戻って書を繰っていた。書が張り付き溶けて出来た洞の最奥で、半月ばかり前に見かけた本が既に壁の一部になりつつある。…この洞は一体、どういう仕組みで本を取り込んでいるのだろう。

「何を祈っているんだろうな、あの婆さんは」

こんな話、振るだけ無駄と分かっていながら、俺はそれでも一応、奥の机で書を眺めている奉に話を振ってみた。きじとらさんは、俺をぐっと凝視して僅かに首を傾げる。…うん、きじとらさんは分からないよね。

「いつもいつも、こんな霊験低い偽神社に」

「何を言う。こんな霊験あらたかな神社はない」

奉は書をぱし、と閉じて頬杖をついた。

「どこが」

「お前の無病息災とかな」

「それは俺の完璧な健康管理の賜物だ。神社の手柄にするな」

と云い切ったものの、俺は特に健康管理に熱心ではない。…まぁそれでも、正直ちょと不安になるほど風邪の一つも引かないということは、俺はずば抜けて丈夫な質なのだろう。

「そんなに健康管理に必死か?お前」

「おぉ必死だとも。健康の為なら死んでも構わん」

「おっさんのような言い回しを…」

奉がにやりと笑って、傍らに置かれた鯛焼きを頬張った。

「それなら、あの熱心な信者の願いを叶えろよ、ご自慢の霊験で」

嫌味を云ったつもりだったが、奉はふと考え込むように顎に手をあてて俯いた。

「……俺は、あの『願い』を叶えていい、ものだろうか」

「……は!?」

婆さんの願いを知っているのか!?そう言いかけた刹那、岩の扉がごりごりと動く音がした。

「お兄ちゃ~ん」

日差しのように明るい、甲高い声が書の洞を満たした。奉は眉根を寄せて、顎にあてた指を放して立ち上がる。

「お、

自然と声が高くなる。俺がこの『奉の世話役』という労ばかり多く実りの少ないポジションから抜け出せない数少ない理由の一つがこの、奉の妹にあった。

縁ちゃんは奉とは異なり、ごく普通の少女に育ち、ごく当たり前の地元の高校に通っている。ぱっちりした瞳と小鹿のようにすらりとした肢体はそのままだが、最近なんというかこう…何ともいえない艶やかさみたいなものを感じる。色気まではいかない、でも子供の頃のままとも言い切れない微妙な変化に、少しどぎまぎする。

「…婆さんの願いを叶える手は、ある」

背後の書棚に隠された戸を押し開き、奴は呟いた。…うわこいつ、また逃げる気か。

「明日、婆さんが最後の石段を登り終えた瞬間」

「石段…?」

「お前、正面から婆さんの両肩を思い切り押すといい」

「ばっ…そんなことしたら…!!」

「―――叶えちゃならん願いというのが、ある気がするんだなぁ」

そう云い捨てて奴は、羽織を翻して隠し戸の奥に消えた。

「結くん、またお兄ちゃん逃がしたね」

縁ちゃんがそう云って、頬を膨らませた。

「そろそろ髪が伸びてたから、切ってあげようと思ったのに」

「勘弁してやってよ…」

「今度の髪型はすごいよ!毛先をワックスで遊ばせたアシンメトリな感じでー」

「アシンメトリがまずいんだよ…」

美容師でもないのに本だけ見て雰囲気で思い切りよく切りまくるので、この子に切らせると虐めにでも遭ったかのような惨状になる。そして闇雲にアシンメトリという言葉が好きで、出来上がった左右非対称な上にざっくざくな髪型をずっと見ていると、心の奥底がざわざわする。

「えー、かっこいいのに」

そう云って、奉の机に寄りかかって紙袋をぽすんと置いた。

「着替えと差し入れ。お兄ちゃんに渡しておいてね。…あ、おやつゲット」

そのまま机上に座り、足を組んだ。そして奉が残していった鯛焼きを小さく齧る。俺は…デニムのショートパンツからすらりと伸びる脚が綺麗だな…とそんなことばかり考えていた。

「さっきさぁ、いつものおばあちゃんとすれ違ったよ」

不意に話を振られ、少しびくっとなる。

「そ、そうか」

あの人、何を願っているのかという話を丁度、兄ちゃんとしていたところだよ。と、早口に云うと、縁ちゃんは少し肩をすくめた。

「私、知ってるよ」

「えっ」

縁ちゃんは最後の一口を呑み込むと、机から降りて俺の正面に立った。…控えめに染めた髪から、嗅いだことのないシャンプーの香りがした。

「硫黄島に出征して帰って来なかった旦那さんに、逢いたいんだって」

「へ…へぇ…ロマンチックな…願いだったんだね…」

立ち位置が近くて、息が詰まりそうになる。縁ちゃんは何を思ったのか、もう一歩、俺の間合いに踏み込んで来た。

「うっ……」

「ロマンチックっていうかさ」

シャンプーの香りが、俺の傍らを通り抜ける。…な、なんだ。もう帰るだけか。

「なんかちょっと、怖いよね、それ」

―――叶えちゃならん願いというのが、ある気がするんだなぁ

奉の言葉が、不意に脳裏をよぎった。

「お前、知ってたのか。婆さんの願い」

追加の鯛焼きを抱えて戻って来た奉は、事もなげに頷いた。

「俺はここの奉神だぞ。あれだけ日参されたらな」

「そういうのはもういい。縁ちゃんから聞いたんだろ」

「あいつも知ってたのか」

奴は心底面倒臭そうに、眉間に皺を寄せた。嫌がっているのは確かなんだろうが、不思議と『兄』の顔に見える。

「たまには普通に会ってやれよ」

「俺を襤褸毛玉にする気満々で鋏を構えて襲いかかってくる妹にか?」

「……あー」

将来美容師を目指しているわけでもないのに、あの子は何故こんなにも兄の髪を切ることにこだわるのか。

「――婆さんの願いは、放っておいても近いうちに叶う。お前が手を下すまでもないぞ」

「手を下すって…死ぬ以外の、他の解釈はないのか?」

「他のって何だ。死人返りか?」

「………」

「云っておくが無理だ。死体がない」

あればやるのか。

「遺骨すらないんだろ。死んで逢いたいとかじゃなく、遺骨でもいいから会いたいんでは」

「遺骨は戻っているよ。ごく一部だが」

「………それは」

「そういうこと」

お迎えを待っているんだろうよ、と呟くように云うと、奴は再び伏せてあった書を開き、頬杖をついた。

「まぁ、恐らくあの婆さんが死んでも、旦那は迎えに来ないけどな」

「………どういうことだ」

「旦那は、生きているからだ」

―――は!?

「そ、それはもしや…死んだふりして戦地を逃れ…?」

「んなわけあるか。硫黄島だぞ。絶海の孤島だぞ」

「じゃあどうやって!?」

「死んだよ」

「今、生きてるって!」

「今は、生きてるんだよ」

慌ただしい転生をする輩というのが、一定数いるのだ。婆さんには気の毒だが。そう云って奉は冷めた茶を啜った。きじとらさんが、そっと手を伸ばして湯呑を替えた。俺の湯呑も、温かい茶で満たされた。…奉の言葉を鵜呑みにするわけではないが、要はどう転んでも、婆さんの願いは叶いようがないのだろう。何故か、鉛でも呑まされたように腹が重くなった。今日は、きじとらさんが淹れてくれた茶を頂いたら帰ることにした。

八重桜の花も見頃を過ぎ、あとはただ残った花弁が風に散るに任せる、そんな時期になっていた。俺は何度か神社に顔を出したが、婆さんには会わなかった。タイミングが悪かったのか、参拝を止めたのかは分からない。今日も長い石段を踏破して境内に辿り着く。

―――婆さんが、八重桜の舞い散る境内脇の崖上で、佇んでいた。

猛烈に嫌な予感がして駆け寄った。が、俺の足音に気が付いたのか、婆さんが振り向いた。

「……あら、今日も榊を替えにきたの?」

婆さんは今日も、穏やかに笑っていた。今までもそうだったように。

「はい…あの」

「偉いのねぇ。ちゃんと家のお手伝いして」

そう云って、何故か懐かしそうに俺が提げていた榊を眺めた。

「……ここの榊を替えるのは、亡くなった主人の仕事だったのよ」

「………!!」

まさかの玉群関係者!?

「変わり者の神主さんが、社の裏に住み着いて。なんだか放って置けなくて、結局、面倒見ちゃってたのよ。…今の、貴方みたいに」

悪戯っぽくコロコロ笑って、婆さんは再び視線を崖の方に戻した。ここは町を一望出来るスポットなのだ。

「知ってるんですか?…俺とか、奉のこと」

「なんとなくね。…あの頃の、あの人達みたいだもの」

ずっと崖の向こうを見ているから、その表情は伺えない。かといって立ち去り難く、俺も無言で町を見下ろしていた。

「…そろそろ、あの人に会えるかしらね」

俺は何も言えず、やはり帰ろうとした瞬間、俺の肩に何か布のようなものが掛けられ

ぐらり、と視界が歪んだ。

降り注ぐ砲弾や肌を焼く戦火。喉の渇き…なんだ、この感覚。俺は…最期に会いたかったのは…

「八重…?」

思わず、口走っていた。目の前の婆さんが、弾かれたように振り返った。…その感覚はほんの一瞬だったし、なんで八重とか口走ったのかも分からない。ただ、婆さんが俺の前で、背を丸めて泣いていた。

「あ…あれ?あの、大丈夫ですか…?」

「ここに…こんなところに…居たのね」

もうそんなに経ったのね。そう繰り返しながら、婆さんは暫く泣いていた。俺はどうしていいのか分からず、呆然と立ち尽くしていた。やがて、婆さんが涙でさらにしわしわになった顔を上げて、いつものように笑った。

「…私は、貴方に会いに来ていたのねぇ」

婆さんは今日はお参りをしないで、石段を下っていった。いつまでも俺に手を振りながら。いつしか俺の後ろに立っていた奉が、にやりと笑った。

「どうだ、我が社の霊験は」

「さっぱり分からん。何だ、今の展開は。そしてこの襤褸布は何だ」

さっき俺の肩に掛けられたのは、薄汚れた緑色の羽織だった。いつも奉が羽織っているようなやつだ。

「まさかお前…自分が汚い羽織を羽織るだけでは飽き足らず、お揃いの羽織まで用意しやがったのか」

「気持ち悪いことを云うな」

昔、お前が忘れていったのだ。そう呟いて、奉は羽織をはぎ取った。…当然、俺には覚えがない。だが、どういうわけか妙に納得している自分がいた。

「俺が、生まれる度にこの洞に戻ることは、話したな」

「戦前にも変な神主がこの洞に巣食っていたことは確からしいな」

奉は鼻から短い息を吐いて笑った。

「何故か、毎回居るんだよ。お前みたいなのが」

―――は!?

今度は何を言い出す気だ?

「それが同一の個人なのかどうかは正直知らん。容姿はバラバラだし、性格も毎回微妙に違う。長生きする事もあれば、夭逝する事もある。ただ、お前のような立ち位置になる男が、必ず居るんだ。いつ戻ってきても」

奉は崖のぎりぎりに立ち、町を見渡した。

「前回の結貴ポジションは、あの婆さんの旦那だった。羽織は、その旦那の忘れ物だ」

「―――知らないよ、俺は」

知るものか。俺までお前の前世遊びに付き合わせるな。

「そうだな。転生と考えるより、憑依と考える方が、まだ真っ当だ」

背を向けているから、奉の表情は見えない。

「だから結局、本当のところは分からん。それこそ婆さんを殺して、三途の川の向こう側を確かめさせるべきだったのかもしらん。…ただこれで、婆さんの中には一つの『思い込み』が出来た」

振り返った奉の頬に、不敵な微笑が張り付いていた。

「『あの人』は、今どきの青年に生まれ変わり、別の生を歩んでいる。死んでも迎えには来ない」

「………あ」

「死人は、還ったのだよ。元の神社に」

―――そうか。

俺がその旦那の生まれ変わりでいれば、当分婆さんが崖っぷちから自らダイブする心配はないってわけだ。

「生まれ変わりかどうかはさておき、お前は奴によく似ているよ。…雰囲気とか」

そう言い残して、奉は再び洞に戻った。

後書き

来週の更新は、俺の四畳半が最近安らげない件です。

次回更新は再来週の予定です。

ページ上へ戻る次回更新は再来週の予定です。

全て感想を見る:感想一覧