| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

ソードアート・オンライン リング・オブ・ハート

作者:木野下ねっこ

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

ページ下へ移動29:涙の意味

仮眠と言う名の熟睡に浸ってしまっていたあたしが次に目を覚ましたのは、監視当番の交代の時間にセットしたタイマーが頭の中で鳴り響くよりも随分と前の事だった。

あたしの腕の中でくるまって眠っていたはずのピナが突然、寝袋から這い出て、どこかへと飛び立とうとしていたからだ。

「ピナ……どうしたの?」

眠い目を擦りながら、辺りの皆を起こしてしまわないように声をかける。が、ピナは言う事を聞かず翼を羽ばたかせた。そして数メートル上空に飛び立ち、くるくると辺りを見回しては何かを探しているかのようだった。

気付けば、この安全地帯にあたし達以外に起きている人は居なかった。さらにはどういう訳か、監視役の二人すらもどこにも居ない。

現在、誰が監視の担当なのかは分からないが、今は二人で近くの見回りに出ているのだろうか。などと考えを巡らせていると……

ピナは見回していた首を一方向に停止させたかと思えば、その方向へと一直線に飛び出していった。

「ピナッ? ま、待ってよっ」

きゅるるっ。

あたしの命令に顔だけこちらを向きつつも、直進を止めることは無かった。それどころか、向かいたいところがあるからついてきて欲しい、と言っている様だった。あたしはそれに小さく嘆息し、一度気を引き締めてから寝袋から這い出て、腰の短剣の柄に手を置きつつ安全地帯を抜け出し、ピナが突き進む茂みの中へと駆け出した。

◆

ピナには高い索敵能力があるので、不意にモンスターに襲われる心配こそ無いのだが……突然起きだしたかと思えば、あたしの命令をも背いて飛び足していくという珍事の理由は、皆目見当が付かなかった。

しかしそれは安全地帯からそう離れていない、少し駆け進んだところで徐々に明らかになっていった。

木や茂みを避けながらピナを追っている内に、あたしの耳に不思議な音が舞い込んできたのだ。思わず走る足を緩め、雑踏の音を無くさせて耳を澄ませる。

――高く澄み渡った、滑らかな旋律。

「…………歌?」

それは、明らかに人の声の歌だった。

どうやらピナは、その歌の音源へと向かっているようだった。

しかしこの声は……聞き覚えがあった。しかし、それは聞き慣れた友人のアスナ達の声とは違う。必然的に、候補は残りの一人へと絞られた。

そう、普段のどこか不機嫌そうな時とは似ても似つかないけれど……

このトーンは、ユミルの声に間違いなかった。

キリトから今朝、あのユミルが小川で歌を口ずさんでいたとは小耳に挟んでいたが、どうやら本当の事だったようだ。

あたしはやや距離が離れてしまったピナを追いつつも、物音を極力たてないようにハイディングを駆使して慎重に森を進んでいった。

◆

その途中でピナを見失ってしまったが、焦ることなくあたしは歌声のほうへと歩を進める。

すると、程なくピナの目立つ水色の小さな体が、茂み越しの小さな隙間からチラチラ覗いているのを発見して、一安心する。

ピナは主であるあたしを差し置いて、能天気にユミルの頭上をくるくる旋回しているようだった。……胸の中でちょっとだけジェラシーが沸いたが、すぐにそっと蓋をする。どうやら、この茂みのすぐ先に、ユミルが居るようだ。

と……ここで、ずっと耳に聞こえていた心地いい旋律がピタリと途絶えた。

一瞬、もうバレてしまったのかと思い、慌てて身を屈 めたが……

続けて聞こえてきたのは、

「――あはははっ、そんなに引っ付かれちゃ、歌えないよー」

という、ユミルの……無 邪 気 な 笑い声だった。

いつもとは雰囲気のまるで違う……本当に楽しそうで、心優しそうな、ごく普通の子供のような声。

あたしは茂みを盾に歩み寄り、その隙間の先を凝視した。

茂みの先のユミルは切り株に腰掛けており、ピナは彼の肩に足を降ろしてじゃれるように首に巻きついていた。それにくすぐったそうに少し身をよじっているユミルの体はこちらから背を向けており、表情はあまり伺えなかった。けど、今の彼はどんな顔をしているかは手に取るように伝わってくる。

「キミ、ボクの声を聞いてここまで飛んできたの? こっそり歌ってたつもりだったのに、キミも、すごく耳がいいんだね。 ……ってことは、キミはボクのコンサートの初めてのお客さん、ってことになるのかな。参ったなぁ……ボク、歌は得意じゃないんだけどな……」

困った風なユミルは、頬に擦り寄っているらしいピナの頭を撫でてやっているようだった。

「歌はね、お母さんの方が、ずっと上手くて……さ……」

しかし、『お母さん』という単語を口にした途端……

「作詞や、作曲だって……お母さんの方が上手でね……――お母さんは……お母さんはねっ……」

ユミルの声は急速に湿り気を帯びていった。

そのまま黙ったかと思えば……

肩に乗るピナを、いつもあたしがやっているように胸に抱きかかえた。ピナは相変わらず、安心しきってされるがままなっていた。

「…………キミの羽毛、すごく柔らかいね……。少し、借りてもいい……?」

その言葉の後……ユミルは、

――ピナを軽く抱きしめて、胸の羽毛の中に、そっとその顔を埋めた。

「…………あぁ……」

吐露の吐息と共にそのまま体の力を抜いて、小さなピナに体を委ねる。

すると……ピナは翼を広げて、そっと彼の頭を覆って包んだ。

「キミ……もしかして、慰 めて、くれてるの……?」

その呟きに、きゅる、と小竜の小さな返答が返ってくる。

「……優しいね……ありがと。……あぁ……嬉しいなぁ……」

やや聞き取りづらい、少し嗚咽を堪える小声を最後に、顔を羽毛に埋めたっきりの沈黙が続く。

……………。

――カサリ。

あたしはこの場で覗き見している事に、なんだか申し訳なくなってきて……立ち上がり、茂みから進み出た。そのままユミルの傍へと歩み寄る。

ピナはあたしに気付き、首だけこちらに捻ってきゅる、と小さく鳴いた。

しかしユミルは、そのまま全く動かなかった。

そんな彼に、あたしはそっと声を掛けた。

「……ユミルさん」

「ッ!?」

「きゃっ……」

あたしはキリトから彼が《聴音》を使えること知らされており、とっくに彼はあたしが茂みから出てきた時点で存在に気付いていたものかと思っていたが……どうやら、図 らずも不意を付いてしまったらしい。彼はたった今、あたしに気付いたらしかった。

ユミルは驚きにガバッと顔をあげ、反射的に左手で腰の投擲ナイフに手を伸ばしていた。

その顔には……

「……シ、シリカ?」

「……はい。……あの、その顔……」

「…………っ!」

ユミルは慌てて頬を手の甲で拭い始めた。

……流れる涙を。

さっき、あたしを見上げたユミルは……泣いていた。

……彼はずっと、ピナの胸の中で、涙を流していたようだった。

それを完全に拭いきったユミルは、こちらに顔を背けて尋ねてきた。

「ど、どうしてここにっ……?」

「あたしはその子を追ってきただけです。安心してください。……それより、一人なんですか? 見回りのもう一人は……?」

あたしは周りの森を見渡すが、人の影もモンスターの気配も無い。

「もう一人はリズベッ……リズだよ。……あの人、自分はしばらく反対側の森と安全地帯を交互を見回るから、こっちはよろしくってボクを一人にしてさ。ボクを一人にしていいのかと指摘したら……あんたは悪い子じゃない、信じてる……って。まったく……ホントに勝手な人だよ」

その話にあたしはクスクス笑ってしまう。その時のニッと笑うリズベットの顔が目に浮かぶ。

「ともかく、この子……返すね。……ホラ、飼い主さんが来たんだから、もう戻りな」

ユミルはピナを胸から離して抱き上げようとした。だが、

「……ん、どうしたの」

ピナは小さな前足をユミルの胸のアーマーの縁に引っ掛け、ぐいぐいと離れようとしなかった。ユミルを見上げ、物欲しそうな瞳を注いでいる。

この仕草は……

「離れるのを惜しんでいるようですね。あたしは、別にそのまま抱いたままでも構いませんよ?」

ユミルは一瞬だけ逡巡したが、すぐに首を振った。

「……ううん、いい。ピナ……いい子だから、ね?」

しかし、珍しくピナは前回みたいに素直にいかず、うーうーと小さく不満げに鳴きながら、今回の言葉でも頑なに離れようとしなかった。

それにユミルは――まるで、昔の思い出を思い出したかのような、感慨深そうな溜息と同時に、ふふっと苦笑をした。

「――キミは……ホント、ウチにいた猫とそっくりだね……」

そう言ってユミルは僅かに微笑んで……

すぐ目の前にある、

「じゃあ……」

ピナの小さな額に、

「これで……」

ちゅ、と瑞々しい高い音を立てて、

「どう、かな……?」

――軽いキスをした。

するとピナは、きゅ~っ! と甲高い歓声をあげて瞬く間に空を高く飛び上がり、それからすぐ降りてきてあたしの肩へと着地した。その喉元はとても機嫌良さそうにごろごろと鳴っていた。

それにあたしは……

「……………。……~~っ!!」

あたしは呆然と……やましい気持ちは欠片もないのに……頬に熱を感じながらそれを黙って見ていたのに気付き、ぶんぶんと頭を振る。

幻想的な夜の森の中で、少女に見紛うような美しい少年が、胸に抱いた小動物にキスをするという、あまりに絵になる光景につい見惚れてしまっていた。

「……ごめん。こうでもしないと、離れてくれないと思ったから……」

「い、いえ……」

対してユミルはそんなこともなく、至って普通に申し訳なさそうにあたしに言葉を投げ掛けていた。

あたかも、さっきのピナへのキスなどは、常日頃の事のようにし慣れているかのようだった。

「ユミルさん……動物の扱いがお上手なんですね。あちらではペットを飼っていたんですか? ――あっ、ごめんなさい!」

つい相手のリアルのことを聞き出してしまう言葉になってしまい、慌ててあたしは両手で口をつぐんだ。

「……キリトもリズも、ぶしつけにボクのリアルのこと訊いて来たけど……キミは、別にそうでもなかったみたいだね」

思い出したかのように小さく嘆息しつつ、空いた両手の指を絡めて膝の上に置きながら、ユミルは言った。

「…………いいよ。知りたいなら、少しだけ教えてあげる。キミの……ピナに、慰めてもらったお礼もあるしね……」

「ユミルさん……。……はいっ」

あたしはユミルが少し心の内を話してくれるということになんだか無性に嬉しくなり、切り株に座るユミルの隣に腰掛けた。

「……別に、ボクはペットは飼ってはいなかったよ。飼ってたというより……預かってた」

やがてユミルはあたしやピナを見ずに、目の前の森林を眺めながら、落ち着いた声で話し始めた。

「預かってた、ですか? 他人のお家から……ですか?」

その問いに、こくりと小さく頷かれる。

「ボクの家は、ペットサロンを営んでた。お客さんのペットをグルーミングしたり、シャンプーしたりしてケアするお店。だけど、こういう経営はさ、アットホームな近所付き合いができるものなんだ。だからそれが興じて、両親はお得意さん達からの強い要望で、お客さんからペットを預かるサービスも始めたんだ。……それからは、ペットサロンっていう名前のペットホテルになっちゃってる」

あたしは隣でクスクス笑ってしまう。

今の彼の自然な語り口は、素直に話に入り込める不思議な魅力があった。

「ペットを預かるようになってからは、家族揃って動物好きの性格に火が付いちゃったみたいでさ。家中や裏庭までペットホテル用に改装して……何匹もの犬や猫、鳥から魚まで……色んなペットを預かったりケアしたよ。ボクも一緒にお手伝いして、たくさんの動物と触れ合ってきた。だからかな……ピナに好かれちゃうのは。ピナも、どこかウチのお得意様が預けてくる猫に似てたし。特に、甘えてきて……ああでもして機嫌をとらないと離れてくれないところは瓜二つだよ、まったく……」

ここでなぜかピナがきゅいーっ、と得意げな声を上げ、それにますます可笑しさが込み上げてくる。

「あははっ、そうだったんですか。……えと、あの……よかったら、さっき口ずさんでいた歌の事も、訊いていいですか?」

あたしはすっかりユミルの語りに夢中になってしまい、マナー違反だと知りつつも、調子に乗ってさらに尋ねてしまう。

「え、ああ……聴いて、たんだ……」

するとユミルは顔を伏せ、複雑そうな顔で少し頬を赤くした。

「……お母さんの趣味だったんだ。もうそっちを仕事にしていいんじゃないかってくらい、すごく……上手だった。ボクも小さい頃から一緒に歌うのが好きだったけど、未だにお母さん程には上達できないでいるよ」

「うっすら歌声を聴きましたけど……そんなことなかったですよ?」

決してお世辞ではない。今思い返しても、あたしなんかよりも断然うまかった。耳が肥えているとは言えないけれど、あれはとても素直な歌声で……歌で生活をしている人達と比べても遜色のない程に思えた。

その言葉にユミルはまた少し頬を赤くする。

「……やめてよ。お母さんのほうがずっと上手いんだ。作詞も作曲も適いっこなかった。それでもお母さんは……一緒に歌ってくれると、すごく喜んでくれたけ、ど……っ……」

この世界ではまず話すことのない現実の話に、ユミルはまた感傷を抱き始めたようだった。涙を堪えようとする節が見られた。

「ユミルさん……お母さんのこと、大好きなんですね」

あたしがそっとそう言うと、ユミルは図星だったとばかりに顔をガバッとあげた。

「わ、悪いっ!? ボクだって、お母さんに会いたいって思うプレイヤー達の一人なんだよっ!」

「いえ……悪いだなんて……そんなこと、全然ないです」

言葉にしながら、あたしは思っていたことを口にした。

「――きっとあなたは……死神なんかじゃないです。そんなことを言える人が、人を傷つける死神な訳がありません」

「―――――。」

その時。

黙るユミルの表情はその数秒の間に、様々な変化をした。

まず驚きに目を丸くし、口をつぐんで何かを逡巡し、じろりと細めた目であたしを見つめたかと思えば、疑るような視線を送り……そして、氷のような、あの冷たく睨んでくる目に豹変した。

「――そんなことない。ボクは、悪い人間だよ」

「ユミルさん……?」

その声はどこか平坦で、感情を押し殺したかのようだった。

ついさっきまで頬を赤らめながら喋っていた時とは……まるで別人だった。

「そもそも、ボクはこの場に居る時点で、キミの思ってるような優しい人間じゃないんだよ?」

「それは、どういう意味ですか……?」

あたしがそう問うと、ユミルの目が一層冷たくなった。

「キミは死神の調査に来ただけかも知れないけど……ボクはユニコーンを、あの仔馬を――……殺しに来たんだよ?」

「…………!」

その時、あたしはユミルの言わんとしている事を理解した。

例えデータであっても、仮想世界であっても、命の尊さに変わりはないことを、あたしはピナを以ってして既に痛感している。

――ユミルは、ミストユニコーンを、殺す。

彼はその事実を、微塵も隠すことなく私に突きつけていた。

「ボクは自分の目的の為なら、あんないたいけな仔馬の命だって奪える……そんな、冷たい人間なんだ」

「でもっ、あたしはキリトさんから聞きました! それは、あなたの唯一信じれるっていう何かの為だって!」

あたしはユミルにそう訴える。

それでもあたしは、ついさっきまでピナと楽しそうにしていたユミルが、本当の彼だと信じたかった。

「その為でも、わざわざボクは、その仔馬を殺しに来てるんだよ。他の道があっても、特別で膨大な恩恵が得られるから、ただそれだけの理由でね……。ボクは、優しくなんかない。せいぜい偽善者がいいところの人間なんだよ」

「……~~っ!」

あたしは息が詰まった。

確かに今のユミルの言っていた事は事実だ。

――だけど、そんなことはない……あるはずがない……! だったら、さっきまであたしが見ていた、無邪気に笑ったりしていたユミルは一体なんだったのか……!

そんな、ぐちゃぐちゃに混ざった色んな感情が心の内でぐるぐると巡り、あたしは胸が張り裂けそうだった。

「ならっ……! あなたの言う、その大切なものって……なんなんですかっ……!?」

「……………」

ズキリと痛む胸から喉へとせり上がってきた、その切実な問いは、ユミルを数秒沈黙させた。

だが……

「……言えない。だけど、ボクは、その目的の為ならば――…………殺せるよ。なんだってね」

返ってきたその言葉の異常な冷たさに、ゾクッと鳥肌が立った。

それにあたしは……継ぐ言葉も尽き、力無く俯 いた。

しかし。

「……嘘です」

しかし、閉じていたはずの口から自然と出てきた言葉は、心意とは正反対のものだった。

「そんなことない。ボクは――」

「いいえ、それは嘘です」

再び、思わずそれを否定する言葉が出る。

それは何故か。

答えはすぐに分かった。

……そう、そうなのだ。

あたしには、彼の言うことは本当のことではないと教えてくれる『もの』が、すぐ傍にいるではないか。

――顔をあげろ。彼を信じろ。

そう言ってくるかのような『励まし』が、すぐそこから聞こえてくるではないか。

「なんで、そんなことが言えるの……? ボクは、こんな冷酷な人間なのに……?」

その言葉に顔を上げ、どこか悲しそうに問いかけるユミルをまっすぐ正面から見据える。

――そして手をあげ、自分の頬に擦り寄って『喉を鳴らす』、『ピナ』の額の上に指を乗せた。

小さく息を吸い、ユミルに告げる。

「……あなたは、この子を助けてくれた。抱きしめてくれた。そしてこの子も、あなたを信頼しています。そんな人が、あたしは冷酷な人だなんて思いません。今、決めました。――あたしは、あなたを信じます」

そして、ピナがきゅるーっ! と大きく鳴いた。

「――…………!!」

それを見たユミルは氷の表情から一転……目を丸くして驚いていた。

だが、今まで何度も見てきたその顔と違い……今の彼の瞳は、何かの感情での涙で薄く潤み……

そう。まるで……手を差し伸べられて、

――救われた。

そんな顔をしていた。

「…………~~ッ!!」

しかし。

すぐにそれは氷河からマグマが溢れるように、怒りの表情へと変貌し、徐々に歯を食いしばられていった。

「また、その目だ……!! 昨日から変わらない、ボクを信じきった目……!! なんでそんな簡単に、人を信じれるなんてことが言えるの……! なんで、突き放すボクを受け入れようとするんだよ……! ボクはっ……死神かもしれないんだよっ!? 疑えよっ!! そんな目で、ボクを見るなよッ!!」

ユミルは段々と声を荒げ、憤怒の顔であたしへと詰め寄った。

けど、あたしはなぜかこの時、微塵たりとも気持ちが揺らぐことはなかった。

「……あたし、前にユミルさんに言いましたよね。あなたを変えてみせる……って。あの時は正直、半分は勢いでしたけど……今なら心の底から言えます。……あたしは、あなたが隠そうとするあなたを、本当のユミルさんだと信じています。だから、それがいつも表に出るように、あたしはあなたを……――変えてみせます」

「……~~ッッ!!」

――その時、視界がぐるりと急変した。

ユミルがあたしの両肩を掴み、その場に押し倒したのだ。驚いたピナが空高く飛ぶ。

「ッ……!」

あたしは切り株から草の地面に背中から落ち、一瞬息が詰まる。

「……これでもっ、ボクが信じれるって言うの!?」

気付けば、ユミルは仰向けに倒れるあたしの上に馬乗りになり、右手で逆手に持つ投擲ナイフをあたしの首元に突きつけていた。左手であたしの右手を地面に押さえつけている。

見上げれてみれば、月の逆光と顔を覆う綺麗な金髪のせいで薄暗くなった、ユミルの歯を食いしばる顔がすぐそばにあった。

「もしボクが死神だったらっ、今からシリカは首を掻っ切られて殺されるんだよっ、死ぬんだよっ!? 怖くないのっ!? ねぇっ!?」

間近で大声が張られる。

……だが、それでもあたしの心はとても落ち着いていた。

あたしは、子をあやすように、トーンを落とした声で囁いた。

「……はい、怖くありません。――あたしはユミルさんを、信じていますから」

再びそう言って、あたしは目を閉じた。体の力も抜き、されるがままになってみせる。あたかも、ピナが彼に抱かれ、安心しきった時のように。

その時。

――ぽたり。

と、あたしの頬に、なにか温かいものが落ちた。再びゆっくりと目を開ける。

すると、ユミルの目が潤んでおり、薄暗い彼の顔で唯一、きらきらと煌めくアクセントとなっていた。

「……っ、……うっ……」

「ユミルさん……泣いてるんですか……?」

「泣いてないっ!!」

そう叫んでまた一粒、あたしの頬にそれが落ちる。

今度こそ間違うようもない、ユミルの涙だった。

「なんなんだよっ、この涙はっ……!? なんで、止まんないんだよっ……! なんでっ……――っ!?」

途端にユミルは言葉を途切れせ、目を見開いた。

空を飛んでいたピナが、あたしに傍らに着地して長い首を伸ばし……涙に濡れるユミルの頬を小さな舌で舐めていたのだ。

すると、ユミルの右手からナイフが零れ落ち、あたしの右手を掴む手からフッと力が抜けた。

「――なんでっ……キミ達はそんなに…………ボクなんかに、優しいんだよっ……」

ついに彼は顔を伏せ、あたしの胸元で嗚咽の声を上げて啜 り泣きを始めた。

「ユミルさん……」

馬乗りにされたままのあたしは動けず……いや、動きたくなくて。

あたしはその時、ユミルが泣き止むまで、ずっとこのままでいてあげようと思っていた。ピナも時折、流れ落ちた金髪の中をかいくぐって彼の頬に擦り寄っては慰めていた。

◆

それからしばらくして。

心配して戻ってきたらしいリズベットが、この情景を目の当たりにして目を丸くした。

「えっと……なにが……あったの?」

あたしの腕の中でくるまって眠っていたはずのピナが突然、寝袋から這い出て、どこかへと飛び立とうとしていたからだ。

「ピナ……どうしたの?」

眠い目を擦りながら、辺りの皆を起こしてしまわないように声をかける。が、ピナは言う事を聞かず翼を羽ばたかせた。そして数メートル上空に飛び立ち、くるくると辺りを見回しては何かを探しているかのようだった。

気付けば、この安全地帯にあたし達以外に起きている人は居なかった。さらにはどういう訳か、監視役の二人すらもどこにも居ない。

現在、誰が監視の担当なのかは分からないが、今は二人で近くの見回りに出ているのだろうか。などと考えを巡らせていると……

ピナは見回していた首を一方向に停止させたかと思えば、その方向へと一直線に飛び出していった。

「ピナッ? ま、待ってよっ」

きゅるるっ。

あたしの命令に顔だけこちらを向きつつも、直進を止めることは無かった。それどころか、向かいたいところがあるからついてきて欲しい、と言っている様だった。あたしはそれに小さく嘆息し、一度気を引き締めてから寝袋から這い出て、腰の短剣の柄に手を置きつつ安全地帯を抜け出し、ピナが突き進む茂みの中へと駆け出した。

◆

ピナには高い索敵能力があるので、不意にモンスターに襲われる心配こそ無いのだが……突然起きだしたかと思えば、あたしの命令をも背いて飛び足していくという珍事の理由は、皆目見当が付かなかった。

しかしそれは安全地帯からそう離れていない、少し駆け進んだところで徐々に明らかになっていった。

木や茂みを避けながらピナを追っている内に、あたしの耳に不思議な音が舞い込んできたのだ。思わず走る足を緩め、雑踏の音を無くさせて耳を澄ませる。

――高く澄み渡った、滑らかな旋律。

「…………歌?」

それは、明らかに人の声の歌だった。

どうやらピナは、その歌の音源へと向かっているようだった。

しかしこの声は……聞き覚えがあった。しかし、それは聞き慣れた友人のアスナ達の声とは違う。必然的に、候補は残りの一人へと絞られた。

そう、普段のどこか不機嫌そうな時とは似ても似つかないけれど……

このトーンは、ユミルの声に間違いなかった。

キリトから今朝、あのユミルが小川で歌を口ずさんでいたとは小耳に挟んでいたが、どうやら本当の事だったようだ。

あたしはやや距離が離れてしまったピナを追いつつも、物音を極力たてないようにハイディングを駆使して慎重に森を進んでいった。

◆

その途中でピナを見失ってしまったが、焦ることなくあたしは歌声のほうへと歩を進める。

すると、程なくピナの目立つ水色の小さな体が、茂み越しの小さな隙間からチラチラ覗いているのを発見して、一安心する。

ピナは主であるあたしを差し置いて、能天気にユミルの頭上をくるくる旋回しているようだった。……胸の中でちょっとだけジェラシーが沸いたが、すぐにそっと蓋をする。どうやら、この茂みのすぐ先に、ユミルが居るようだ。

と……ここで、ずっと耳に聞こえていた心地いい旋律がピタリと途絶えた。

一瞬、もうバレてしまったのかと思い、慌てて身を

続けて聞こえてきたのは、

「――あはははっ、そんなに引っ付かれちゃ、歌えないよー」

という、ユミルの……

いつもとは雰囲気のまるで違う……本当に楽しそうで、心優しそうな、ごく普通の子供のような声。

あたしは茂みを盾に歩み寄り、その隙間の先を凝視した。

茂みの先のユミルは切り株に腰掛けており、ピナは彼の肩に足を降ろしてじゃれるように首に巻きついていた。それにくすぐったそうに少し身をよじっているユミルの体はこちらから背を向けており、表情はあまり伺えなかった。けど、今の彼はどんな顔をしているかは手に取るように伝わってくる。

「キミ、ボクの声を聞いてここまで飛んできたの? こっそり歌ってたつもりだったのに、キミも、すごく耳がいいんだね。 ……ってことは、キミはボクのコンサートの初めてのお客さん、ってことになるのかな。参ったなぁ……ボク、歌は得意じゃないんだけどな……」

困った風なユミルは、頬に擦り寄っているらしいピナの頭を撫でてやっているようだった。

「歌はね、お母さんの方が、ずっと上手くて……さ……」

しかし、『お母さん』という単語を口にした途端……

「作詞や、作曲だって……お母さんの方が上手でね……――お母さんは……お母さんはねっ……」

ユミルの声は急速に湿り気を帯びていった。

そのまま黙ったかと思えば……

肩に乗るピナを、いつもあたしがやっているように胸に抱きかかえた。ピナは相変わらず、安心しきってされるがままなっていた。

「…………キミの羽毛、すごく柔らかいね……。少し、借りてもいい……?」

その言葉の後……ユミルは、

――ピナを軽く抱きしめて、胸の羽毛の中に、そっとその顔を埋めた。

「…………あぁ……」

吐露の吐息と共にそのまま体の力を抜いて、小さなピナに体を委ねる。

すると……ピナは翼を広げて、そっと彼の頭を覆って包んだ。

「キミ……もしかして、

その呟きに、きゅる、と小竜の小さな返答が返ってくる。

「……優しいね……ありがと。……あぁ……嬉しいなぁ……」

やや聞き取りづらい、少し嗚咽を堪える小声を最後に、顔を羽毛に埋めたっきりの沈黙が続く。

……………。

――カサリ。

あたしはこの場で覗き見している事に、なんだか申し訳なくなってきて……立ち上がり、茂みから進み出た。そのままユミルの傍へと歩み寄る。

ピナはあたしに気付き、首だけこちらに捻ってきゅる、と小さく鳴いた。

しかしユミルは、そのまま全く動かなかった。

そんな彼に、あたしはそっと声を掛けた。

「……ユミルさん」

「ッ!?」

「きゃっ……」

あたしはキリトから彼が《聴音》を使えること知らされており、とっくに彼はあたしが茂みから出てきた時点で存在に気付いていたものかと思っていたが……どうやら、

ユミルは驚きにガバッと顔をあげ、反射的に左手で腰の投擲ナイフに手を伸ばしていた。

その顔には……

「……シ、シリカ?」

「……はい。……あの、その顔……」

「…………っ!」

ユミルは慌てて頬を手の甲で拭い始めた。

……流れる涙を。

さっき、あたしを見上げたユミルは……泣いていた。

……彼はずっと、ピナの胸の中で、涙を流していたようだった。

それを完全に拭いきったユミルは、こちらに顔を背けて尋ねてきた。

「ど、どうしてここにっ……?」

「あたしはその子を追ってきただけです。安心してください。……それより、一人なんですか? 見回りのもう一人は……?」

あたしは周りの森を見渡すが、人の影もモンスターの気配も無い。

「もう一人はリズベッ……リズだよ。……あの人、自分はしばらく反対側の森と安全地帯を交互を見回るから、こっちはよろしくってボクを一人にしてさ。ボクを一人にしていいのかと指摘したら……あんたは悪い子じゃない、信じてる……って。まったく……ホントに勝手な人だよ」

その話にあたしはクスクス笑ってしまう。その時のニッと笑うリズベットの顔が目に浮かぶ。

「ともかく、この子……返すね。……ホラ、飼い主さんが来たんだから、もう戻りな」

ユミルはピナを胸から離して抱き上げようとした。だが、

「……ん、どうしたの」

ピナは小さな前足をユミルの胸のアーマーの縁に引っ掛け、ぐいぐいと離れようとしなかった。ユミルを見上げ、物欲しそうな瞳を注いでいる。

この仕草は……

「離れるのを惜しんでいるようですね。あたしは、別にそのまま抱いたままでも構いませんよ?」

ユミルは一瞬だけ逡巡したが、すぐに首を振った。

「……ううん、いい。ピナ……いい子だから、ね?」

しかし、珍しくピナは前回みたいに素直にいかず、うーうーと小さく不満げに鳴きながら、今回の言葉でも頑なに離れようとしなかった。

それにユミルは――まるで、昔の思い出を思い出したかのような、感慨深そうな溜息と同時に、ふふっと苦笑をした。

「――キミは……ホント、ウチにいた猫とそっくりだね……」

そう言ってユミルは僅かに微笑んで……

すぐ目の前にある、

「じゃあ……」

ピナの小さな額に、

「これで……」

ちゅ、と瑞々しい高い音を立てて、

「どう、かな……?」

――軽いキスをした。

するとピナは、きゅ~っ! と甲高い歓声をあげて瞬く間に空を高く飛び上がり、それからすぐ降りてきてあたしの肩へと着地した。その喉元はとても機嫌良さそうにごろごろと鳴っていた。

それにあたしは……

「……………。……~~っ!!」

あたしは呆然と……やましい気持ちは欠片もないのに……頬に熱を感じながらそれを黙って見ていたのに気付き、ぶんぶんと頭を振る。

幻想的な夜の森の中で、少女に見紛うような美しい少年が、胸に抱いた小動物にキスをするという、あまりに絵になる光景につい見惚れてしまっていた。

「……ごめん。こうでもしないと、離れてくれないと思ったから……」

「い、いえ……」

対してユミルはそんなこともなく、至って普通に申し訳なさそうにあたしに言葉を投げ掛けていた。

あたかも、さっきのピナへのキスなどは、常日頃の事のようにし慣れているかのようだった。

「ユミルさん……動物の扱いがお上手なんですね。あちらではペットを飼っていたんですか? ――あっ、ごめんなさい!」

つい相手のリアルのことを聞き出してしまう言葉になってしまい、慌ててあたしは両手で口をつぐんだ。

「……キリトもリズも、ぶしつけにボクのリアルのこと訊いて来たけど……キミは、別にそうでもなかったみたいだね」

思い出したかのように小さく嘆息しつつ、空いた両手の指を絡めて膝の上に置きながら、ユミルは言った。

「…………いいよ。知りたいなら、少しだけ教えてあげる。キミの……ピナに、慰めてもらったお礼もあるしね……」

「ユミルさん……。……はいっ」

あたしはユミルが少し心の内を話してくれるということになんだか無性に嬉しくなり、切り株に座るユミルの隣に腰掛けた。

「……別に、ボクはペットは飼ってはいなかったよ。飼ってたというより……預かってた」

やがてユミルはあたしやピナを見ずに、目の前の森林を眺めながら、落ち着いた声で話し始めた。

「預かってた、ですか? 他人のお家から……ですか?」

その問いに、こくりと小さく頷かれる。

「ボクの家は、ペットサロンを営んでた。お客さんのペットをグルーミングしたり、シャンプーしたりしてケアするお店。だけど、こういう経営はさ、アットホームな近所付き合いができるものなんだ。だからそれが興じて、両親はお得意さん達からの強い要望で、お客さんからペットを預かるサービスも始めたんだ。……それからは、ペットサロンっていう名前のペットホテルになっちゃってる」

あたしは隣でクスクス笑ってしまう。

今の彼の自然な語り口は、素直に話に入り込める不思議な魅力があった。

「ペットを預かるようになってからは、家族揃って動物好きの性格に火が付いちゃったみたいでさ。家中や裏庭までペットホテル用に改装して……何匹もの犬や猫、鳥から魚まで……色んなペットを預かったりケアしたよ。ボクも一緒にお手伝いして、たくさんの動物と触れ合ってきた。だからかな……ピナに好かれちゃうのは。ピナも、どこかウチのお得意様が預けてくる猫に似てたし。特に、甘えてきて……ああでもして機嫌をとらないと離れてくれないところは瓜二つだよ、まったく……」

ここでなぜかピナがきゅいーっ、と得意げな声を上げ、それにますます可笑しさが込み上げてくる。

「あははっ、そうだったんですか。……えと、あの……よかったら、さっき口ずさんでいた歌の事も、訊いていいですか?」

あたしはすっかりユミルの語りに夢中になってしまい、マナー違反だと知りつつも、調子に乗ってさらに尋ねてしまう。

「え、ああ……聴いて、たんだ……」

するとユミルは顔を伏せ、複雑そうな顔で少し頬を赤くした。

「……お母さんの趣味だったんだ。もうそっちを仕事にしていいんじゃないかってくらい、すごく……上手だった。ボクも小さい頃から一緒に歌うのが好きだったけど、未だにお母さん程には上達できないでいるよ」

「うっすら歌声を聴きましたけど……そんなことなかったですよ?」

決してお世辞ではない。今思い返しても、あたしなんかよりも断然うまかった。耳が肥えているとは言えないけれど、あれはとても素直な歌声で……歌で生活をしている人達と比べても遜色のない程に思えた。

その言葉にユミルはまた少し頬を赤くする。

「……やめてよ。お母さんのほうがずっと上手いんだ。作詞も作曲も適いっこなかった。それでもお母さんは……一緒に歌ってくれると、すごく喜んでくれたけ、ど……っ……」

この世界ではまず話すことのない現実の話に、ユミルはまた感傷を抱き始めたようだった。涙を堪えようとする節が見られた。

「ユミルさん……お母さんのこと、大好きなんですね」

あたしがそっとそう言うと、ユミルは図星だったとばかりに顔をガバッとあげた。

「わ、悪いっ!? ボクだって、お母さんに会いたいって思うプレイヤー達の一人なんだよっ!」

「いえ……悪いだなんて……そんなこと、全然ないです」

言葉にしながら、あたしは思っていたことを口にした。

「――きっとあなたは……死神なんかじゃないです。そんなことを言える人が、人を傷つける死神な訳がありません」

「―――――。」

その時。

黙るユミルの表情はその数秒の間に、様々な変化をした。

まず驚きに目を丸くし、口をつぐんで何かを逡巡し、じろりと細めた目であたしを見つめたかと思えば、疑るような視線を送り……そして、氷のような、あの冷たく睨んでくる目に豹変した。

「――そんなことない。ボクは、悪い人間だよ」

「ユミルさん……?」

その声はどこか平坦で、感情を押し殺したかのようだった。

ついさっきまで頬を赤らめながら喋っていた時とは……まるで別人だった。

「そもそも、ボクはこの場に居る時点で、キミの思ってるような優しい人間じゃないんだよ?」

「それは、どういう意味ですか……?」

あたしがそう問うと、ユミルの目が一層冷たくなった。

「キミは死神の調査に来ただけかも知れないけど……ボクはユニコーンを、あの仔馬を――……殺しに来たんだよ?」

「…………!」

その時、あたしはユミルの言わんとしている事を理解した。

例えデータであっても、仮想世界であっても、命の尊さに変わりはないことを、あたしはピナを以ってして既に痛感している。

――ユミルは、ミストユニコーンを、殺す。

彼はその事実を、微塵も隠すことなく私に突きつけていた。

「ボクは自分の目的の為なら、あんないたいけな仔馬の命だって奪える……そんな、冷たい人間なんだ」

「でもっ、あたしはキリトさんから聞きました! それは、あなたの唯一信じれるっていう何かの為だって!」

あたしはユミルにそう訴える。

それでもあたしは、ついさっきまでピナと楽しそうにしていたユミルが、本当の彼だと信じたかった。

「その為でも、わざわざボクは、その仔馬を殺しに来てるんだよ。他の道があっても、特別で膨大な恩恵が得られるから、ただそれだけの理由でね……。ボクは、優しくなんかない。せいぜい偽善者がいいところの人間なんだよ」

「……~~っ!」

あたしは息が詰まった。

確かに今のユミルの言っていた事は事実だ。

――だけど、そんなことはない……あるはずがない……! だったら、さっきまであたしが見ていた、無邪気に笑ったりしていたユミルは一体なんだったのか……!

そんな、ぐちゃぐちゃに混ざった色んな感情が心の内でぐるぐると巡り、あたしは胸が張り裂けそうだった。

「ならっ……! あなたの言う、その大切なものって……なんなんですかっ……!?」

「……………」

ズキリと痛む胸から喉へとせり上がってきた、その切実な問いは、ユミルを数秒沈黙させた。

だが……

「……言えない。だけど、ボクは、その目的の為ならば――…………殺せるよ。なんだってね」

返ってきたその言葉の異常な冷たさに、ゾクッと鳥肌が立った。

それにあたしは……継ぐ言葉も尽き、力無く

しかし。

「……嘘です」

しかし、閉じていたはずの口から自然と出てきた言葉は、心意とは正反対のものだった。

「そんなことない。ボクは――」

「いいえ、それは嘘です」

再び、思わずそれを否定する言葉が出る。

それは何故か。

答えはすぐに分かった。

……そう、そうなのだ。

あたしには、彼の言うことは本当のことではないと教えてくれる『もの』が、すぐ傍にいるではないか。

――顔をあげろ。彼を信じろ。

そう言ってくるかのような『励まし』が、すぐそこから聞こえてくるではないか。

「なんで、そんなことが言えるの……? ボクは、こんな冷酷な人間なのに……?」

その言葉に顔を上げ、どこか悲しそうに問いかけるユミルをまっすぐ正面から見据える。

――そして手をあげ、自分の頬に擦り寄って『喉を鳴らす』、『ピナ』の額の上に指を乗せた。

小さく息を吸い、ユミルに告げる。

「……あなたは、この子を助けてくれた。抱きしめてくれた。そしてこの子も、あなたを信頼しています。そんな人が、あたしは冷酷な人だなんて思いません。今、決めました。――あたしは、あなたを信じます」

そして、ピナがきゅるーっ! と大きく鳴いた。

「――…………!!」

それを見たユミルは氷の表情から一転……目を丸くして驚いていた。

だが、今まで何度も見てきたその顔と違い……今の彼の瞳は、何かの感情での涙で薄く潤み……

そう。まるで……手を差し伸べられて、

――救われた。

そんな顔をしていた。

「…………~~ッ!!」

しかし。

すぐにそれは氷河からマグマが溢れるように、怒りの表情へと変貌し、徐々に歯を食いしばられていった。

「また、その目だ……!! 昨日から変わらない、ボクを信じきった目……!! なんでそんな簡単に、人を信じれるなんてことが言えるの……! なんで、突き放すボクを受け入れようとするんだよ……! ボクはっ……死神かもしれないんだよっ!? 疑えよっ!! そんな目で、ボクを見るなよッ!!」

ユミルは段々と声を荒げ、憤怒の顔であたしへと詰め寄った。

けど、あたしはなぜかこの時、微塵たりとも気持ちが揺らぐことはなかった。

「……あたし、前にユミルさんに言いましたよね。あなたを変えてみせる……って。あの時は正直、半分は勢いでしたけど……今なら心の底から言えます。……あたしは、あなたが隠そうとするあなたを、本当のユミルさんだと信じています。だから、それがいつも表に出るように、あたしはあなたを……――変えてみせます」

「……~~ッッ!!」

――その時、視界がぐるりと急変した。

ユミルがあたしの両肩を掴み、その場に押し倒したのだ。驚いたピナが空高く飛ぶ。

「ッ……!」

あたしは切り株から草の地面に背中から落ち、一瞬息が詰まる。

「……これでもっ、ボクが信じれるって言うの!?」

気付けば、ユミルは仰向けに倒れるあたしの上に馬乗りになり、右手で逆手に持つ投擲ナイフをあたしの首元に突きつけていた。左手であたしの右手を地面に押さえつけている。

見上げれてみれば、月の逆光と顔を覆う綺麗な金髪のせいで薄暗くなった、ユミルの歯を食いしばる顔がすぐそばにあった。

「もしボクが死神だったらっ、今からシリカは首を掻っ切られて殺されるんだよっ、死ぬんだよっ!? 怖くないのっ!? ねぇっ!?」

間近で大声が張られる。

……だが、それでもあたしの心はとても落ち着いていた。

あたしは、子をあやすように、トーンを落とした声で囁いた。

「……はい、怖くありません。――あたしはユミルさんを、信じていますから」

再びそう言って、あたしは目を閉じた。体の力も抜き、されるがままになってみせる。あたかも、ピナが彼に抱かれ、安心しきった時のように。

その時。

――ぽたり。

と、あたしの頬に、なにか温かいものが落ちた。再びゆっくりと目を開ける。

すると、ユミルの目が潤んでおり、薄暗い彼の顔で唯一、きらきらと煌めくアクセントとなっていた。

「……っ、……うっ……」

「ユミルさん……泣いてるんですか……?」

「泣いてないっ!!」

そう叫んでまた一粒、あたしの頬にそれが落ちる。

今度こそ間違うようもない、ユミルの涙だった。

「なんなんだよっ、この涙はっ……!? なんで、止まんないんだよっ……! なんでっ……――っ!?」

途端にユミルは言葉を途切れせ、目を見開いた。

空を飛んでいたピナが、あたしに傍らに着地して長い首を伸ばし……涙に濡れるユミルの頬を小さな舌で舐めていたのだ。

すると、ユミルの右手からナイフが零れ落ち、あたしの右手を掴む手からフッと力が抜けた。

「――なんでっ……キミ達はそんなに…………ボクなんかに、優しいんだよっ……」

ついに彼は顔を伏せ、あたしの胸元で嗚咽の声を上げて

「ユミルさん……」

馬乗りにされたままのあたしは動けず……いや、動きたくなくて。

あたしはその時、ユミルが泣き止むまで、ずっとこのままでいてあげようと思っていた。ピナも時折、流れ落ちた金髪の中をかいくぐって彼の頬に擦り寄っては慰めていた。

◆

それからしばらくして。

心配して戻ってきたらしいリズベットが、この情景を目の当たりにして目を丸くした。

「えっと……なにが……あったの?」

後書き

ユミルの過去と、心の内の取り巻く様々な感情が垣間見られた回。

次回、

これまで行動を共にし、心情を吐露してきた4人の容疑者達。

彼らは揃って、犯人とは似つかない心情を擁していた。それを踏まえて、キリト達が改めて事件について推理していきます。

次回をお楽しみに。

今回の挿絵:

前回でちょっと調子が狂い、放っておくとそのままクセになりそうだったので、今回はしっかり可愛いお二人を描いて路線修正。

今日(日曜)はずっと家で描いたり書いたりしてました\(^o^)/ ひきこもり乙。

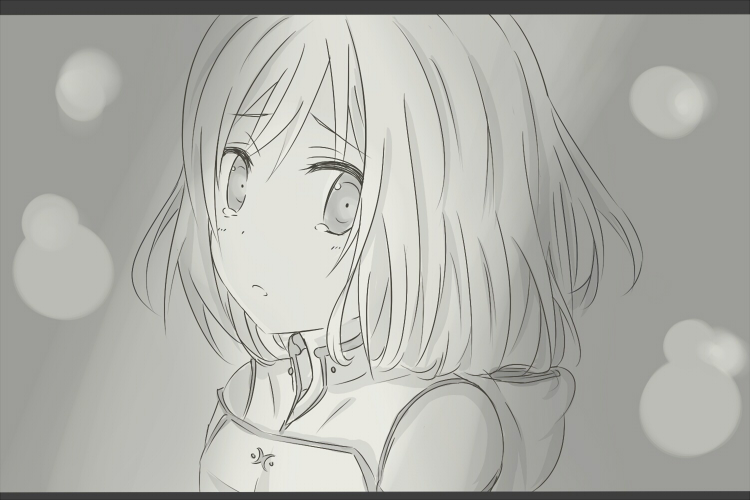

一枚目:

改めてユニコーンへの殺意を露わにするユミルに対し、胸が張り裂けそうになりながらも涙ながら切実に訴えかけるシリカ。

どういう訳か、やたら上手く描けた……。時間も相当かかりましたがorz

ピナは難しく、流石に公式絵を見ながらぬりぬり。

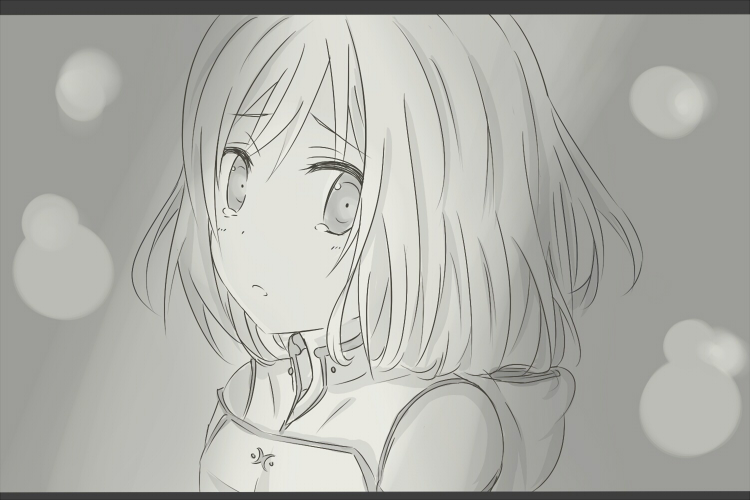

二枚目:

シリカの言葉に目を丸くして驚き、そしてなぜかこの時……「救われた」、そんな顔をして目を潤ませるユミル。

なぜこんな顔をしたのか、それは後ほど分かるようになります……。

一枚目に頑張りすぎて力尽きた感が否めませんが、表情の再現は頑張ったつもり。

背景の塗り方を今までとちょっと変えてみた。

ページ上へ戻る次回、

これまで行動を共にし、心情を吐露してきた4人の容疑者達。

彼らは揃って、犯人とは似つかない心情を擁していた。それを踏まえて、キリト達が改めて事件について推理していきます。

次回をお楽しみに。

今回の挿絵:

前回でちょっと調子が狂い、放っておくとそのままクセになりそうだったので、今回はしっかり可愛いお二人を描いて路線修正。

今日(日曜)はずっと家で描いたり書いたりしてました\(^o^)/ ひきこもり乙。

一枚目:

改めてユニコーンへの殺意を露わにするユミルに対し、胸が張り裂けそうになりながらも涙ながら切実に訴えかけるシリカ。

どういう訳か、やたら上手く描けた……。時間も相当かかりましたがorz

ピナは難しく、流石に公式絵を見ながらぬりぬり。

二枚目:

シリカの言葉に目を丸くして驚き、そしてなぜかこの時……「救われた」、そんな顔をして目を潤ませるユミル。

なぜこんな顔をしたのか、それは後ほど分かるようになります……。

一枚目に頑張りすぎて力尽きた感が否めませんが、表情の再現は頑張ったつもり。

背景の塗り方を今までとちょっと変えてみた。

感想を書く

この話の感想を書きましょう!

全て感想を見る:感想一覧