| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

ソードアート・オンライン リング・オブ・ハート

作者:木野下ねっこ

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

ページ下へ移動27:ビューティフル・ライフ

野営の際、安全地帯でのことならば何が起ころうともHPは一ドットたりとも減ることはありえないので、就寝時に全員が寝てしまってもあまり問題は無い。

だが……今回の俺達のように、死神事件という人事絡まる厄介事を抱えている場合は話が別だ。全員が寝てしまっては本末転倒、容疑者に他者への犯行、若しくは何らかの手を打つことを許してしまいかねないからだ。最悪、俺達を安全地帯から押し出してまでの寝込みの強襲を敢行 される可能性だってある。

しかし、今日の戦闘の疲弊はかなりのもので、まずは二もなしに休息を摂りたいのは容疑者である彼ら含めた全員の総意であるはずだ。

ゆえに俺達は適当に順番を決め、一時間毎に順番に二人組が起きて、安全地帯の周囲のパトロールと、起きている互いの行動を監視をする事にした。……適当に順番を決めたといっても、この場の容疑者三名が互いに組む、というパターンだけは避けているので、ある程度は安心できよう。少なくとも片方は俺の気心の知れた仲間で、もし何かあればすぐに大声を出すなりして助けを求めるように厳命してある。

そして今では俺とハーラインがそれを担当し……俺は焚き火に手を当てて暖を取りつつも、周囲と容疑者三人のサーチングを怠ることなく気を払っている。

アスナ達は一塊に寝袋並べ仮眠に入り、デイドもその反対側の位置で一人、同じく寝袋に身を潜らせていた。だが、ユミルだけは石柱に背を預ける形で座り込んだまま、斧槍を抱きかかえながら顔を膝の間に潜らせて浅い眠りに入っているようだった。

そして残る一人、焚き火越しに俺の反対側に座るハーラインは、いつの間にか懐から何かを取り出し、手を絶え間無く動かして何かをしていた。手元は揺れ動く火に隠れてよく見えない。

「ハーライン、なにをしているんだ?」

その何かに没頭していたハーラインは顔を上げた。

「……ああ、これかい?」

彼は手に持ったものを掲げ、俺に見えるようにしてくれた。

それは何なのか、一目ではよく分からなかった。

手の平大のただの白い布切れに、黒の細い糸が幾つも縫いこまれ、その先には針が布に刺さっている。言葉では一見作りかけの刺繍 のようだが、その縫目は柄を描く事無くただ直線を縫い、端に行き当たれば折り返し、ただ黒の縫目が白の布を埋め尽くそうとしているだけという、描写の欠片もない単調なものだった。

「刺繍か? それにしては真っ黒だし……あ、もしかして裁縫スキルの鍛錬か?」

俺はふと思い出す。そういえばこいつはスキル一覧を見せてくれた際、なぜか裁縫スキルがかなり高かったのだ。よく見れば、黒の縫い目はまるでミシンを使ったかのように精密で規則正しく、非常に綺麗な並びに縫われている。

俺の言葉にハーラインは少し笑った。

「違うよ。確かに、ただ針を縫うことを続けていてもスキル値は少しずつ上がるし、刺繍も防具装飾の一環でしないこともないのだがね。だが、私の本業はあくまで武器装飾……鍛造や彫刻が本領なのだよ」

「なら、なぜそんなことを? 単なる暇つぶしにも見えないが……」

「ふむ……う~ん、そうだね……」

ハーラインは何を思ったか、思い悩むように顎に手を当て、それからずっと俺を微笑の顔のままじっと俺を見つめてきた。

「……………」

「……………」

…………その時間がやたら長く、なんだか背筋にゾワゾワと冷たいものが這い始める。

「あのさ……言っておくけど、俺にはその手のシュミはないぜ……?」

「ちょ、なんでそうなるんだね!? 私にだって微塵たりともないよ!」

相変わらず、なかなかいい反応と切れ味のツッコミだ。

「ただ……私のことを、君に話しても大丈夫かな、と逡巡していただけだよ」

「お前のこと?」

尚もハーラインは、俺をどこか思案顔で見ていたが、

「……ま、君にならいいか。なんだかんだでさっきは私達を率先してモンスターから守っていたし、なにより君はまだ、私の情報を他者に漏らしていないからね。それらを鑑 みると、君はなかなかに私の信頼に足る少年ということになるだろう」

やがてそう言って……ハーラインは、キッチリしたシャツの首のボタンをだらしなく一つ外し……

――そして彼は、ふっ、と顔の力を抜いて薄く微笑んだ。

なまじ顔が整っているので、それだけで今までと雰囲気がガラリと変わった。

「――私はね……あっちでは、医学生だったのだよ」

あっち、というのは現実世界のことで間違いないだろう。

「……おい、そんなことを俺に話してもいいのか……?」

俺の問いにハーラインは鷹揚 に頷いた。

「うむ。私から話したくて話しているんだからね。まぁ、愚痴を聞いてやるつもりで聞き流してくれれば嬉しいよ」

ハーラインは片淵眼鏡を外し、ポケットから新しい布を出して丁寧にレンズを拭き始めた。

「……私は大きな大学院に入り、医学について日々勉学を重ねていた。こう見えても成績と医療功績は院内トップを譲ったことはない、かつては医学界の新星と呼ばれ期待されていた優等生だったのだよ?」

「……すごく意外だな。俺は三流雑誌モデルか、ホストあたりじゃないかと思ってたよ」

ハーラインは苦笑を一つ漏らしつつ、話を続ける。

「そんな中、ナーヴギアの登場は、ゲームとは全く関係のない医学界でも大きな波紋を呼んだよ。その諸々は長く複雑な話になるので割愛するが……私達の医学チームも、それをまずは臨床体験してみることになった。その中で、たまたま選ばれたソフトが……SAOだった。そして私達チームは全員この世界に閉じ込められ、元の肉体に戻ることは叶わなくなった」

焚き火に照らされ、端正な輪郭がハッキリ浮かぶその顔は、至って真摯で……

いつの間にか、ナンパに勤しむ優男の彼は、どこにもいなくなっていた。

「当初、私達は錯乱した。命が危ない、という理由からではなく……医学の道に戻れなくなるから、という理由でだ」

「どういう意味だ?」

俺の声にハーラインは、素人の俺に分かりやすいようにしてくれているのか、言葉を選ぶように話す。

「医学の世界は、君達の見えないところで日々目覚しい速度で進歩を遂げているのだよ。故に数日でも勉学を怠れば、必ずその倍以上、医者への道は遠ざかる。我々は、それを最も恐れていたのだよ」

ここでハーラインは、表情をそのままに……僅かに、ごく僅かに顔を伏せた。

「そして混乱を極めた私達のチームはやがて二つに分裂し、半分は早く現実に戻りたいが故に無茶な攻略に挑んで死に、残り半分ははじまりの街で絶望の日々を過ごしている。だが少し前に、その残った者達のさらに半分が、後に集団自殺をしたと聞いた……。今、ある意味で生き残っている、と言えるべきメンバーは……私だけだ。と言っても……私も、もう半分は死んでいるようなものだけどね」

「……半分は、死んでいる……?」

息を呑んだ俺の疑問に、ハーラインはフフッと自嘲的に笑った。

「私は心臓科の執刀医を目指していた。子供の頃から、私は医者になりたいという夢以外に一切の興味を持たず、ただひたすらにその道に邁進してきた。……だが、その夢も潰 えた。医学の勉強に二年ものブランクがあるのはもちろんだが……致命的なのが、コレだよ」

眼鏡を吹き終わった布を仕舞い、空になった右手の指を、ぐっぱぐっぱと動かした。

「手が……芸術家やスポーツマンみたいに大事ってことか?」

俺の答えに満足そうに頷く。その仕草に、以前までの自賛的な印象は微塵も無い。

「ご名答。君でも容易に想像はつくだろうが……心臓の手術は、他の臓器の手術と比べても抜きんでて困難を極める。心室の壁の腫瘍を取り除いたり、心室膜や心筋の移植等が主な内容なんだが……それには針と糸の裁縫のテクニックが使われるのだよ。だが……コンマ単位の縫目の誤差が患者を苦しめ、寿命を縮め……最悪、死に至らしめてしまう。現代では精密機械での手術が主流ではあるが、複雑かつ慎重な執刀には医者自らの手による手術が施される。私はその執刀医を目指していたのだが……もう、駄目なのだ」

彼は長く、深い溜息をつきながら、左手にある片縁眼鏡を指先で弄 び始める。

「二年間もの長き間、ベットで横になっていた私の腕は、もう以前のようには動かないだろう。人体医学に精通するが故の、これは確信だよ。だが……頭の中では分かっていても、なかなかどうして私には、どこか諦め切れないところがあるようだね」

ハーラインは手を降ろし、縫い目のある布切れを再び摘み上げて掲げた。

「これはね、執刀医もよくやっている指の鍛錬の一種なのだよ。指先の微細な動きを維持する為に、私も現実では暇さえあればいつもしていたのだが……今でもそうだ。笑えることに、この作業だけで裁縫スキルがあと一息でカンストを迎えてしまうよ。……やれやれ、現実に戻ったら、このスキル値を元の肉体に還元してくれないものかね?」

再び自嘲的な笑いをあげる。だが……

――ふと、その笑みが自然なものに変わった。

その端正な顔立ちに似合う彼の微笑を、俺は初めて見た。

「……だが、私は後悔はしていない。なぜなら……私はこの世界に、医学の夢以外の楽しみを教えられたからだ」

焚き火を眺めていた目を、石畳に、森に、夜空へと泳がせる。それはやがて、己の傍らに立てかけてあるパルチザンへと落ち着いた。

「店の経営、戦いに冒険、赤の他人への会話すら……私にとってはとても、とても新鮮なものだった。中でも取り分け私を感動してのけたのが、武器を美しく装飾する仕事と――」

その目を今度は、寝袋に収まり眠るアスナ達へと滑らせた。

「――美しく、可憐な女性達との会話だった」

ここで俺はがくっと肩を滑らせてしまった。

「お、お前な……」

少し感動しかけていたのに、ズッコケてしまった俺がジト目を送ると、おかしそうに笑う。

「ふふふっ……だけど、本当のことなのだよ? ……私はね、実は小学生の頃から、ハッキリ言って女性にとてもモテた」

突然の自慢に、俺はジト目をイラつきを込めたそれに変えた。しかし彼はそれに気付いた様子は無い。心の中で舌打ちをしておく。

「だが当時の私にとって、それらは勉学を邪魔する、煩わしい以外のなにものでもなかった……。――だから、知らなかったのだ。人と話し、からかい、からかわれて談笑を交わす楽しみすらね……」

「…………!」

俺の驚きを他所に、ハーラインは自然な笑みを保ったまま、独白を続ける。

「私は長らく忘れていたよ。医学は人を救い、笑顔を守る為にあるということを。なのに……私は人々の差し伸べる手を払い退け、遊ぶ時間など目もくれず、ひたすら机にかじりついて己を犠牲にし続けてきた……。本末転倒もいいところだよ。私は……人々の喜びを守る事とは何たるか、なにも分かっていなかった。昔は私も……人々を喜ばせたい、という漠然としつつも純粋な夢を胸に抱いたからこそ、医者を目指し始めた一人だったのだがね……」

その言葉に俺は目を丸くしてしまう。

「ハーライン、お前……」

そんな俺を、彼はその湛 えた微笑で、まっすぐと見つめてきた。

「この世界に来て、私は考えた。そうして培ってきた私のこれまでの人生は終わり、これからの私は半死半生同然なのか、と」

そしてすう、と軽く息を吸って、

「答えは――……否!!」

と、清澄な声で宣言した。

「これも立派な私の人生の続きなのだ。過去の私は医学へと邁進し、今の私は今まで蔑 ろにした分の享楽を存分に満喫する。……いつか現実へと戻ってきたら、胸を張ってこの世界で過ごした日々を誇る。そしてまた私は、私の思うままに人生を歩んでゆく。――それが私の結論だ」

そう言った彼の顔は清々しく、嫌味を全く感じさせない、自然な好漢のそれだった。

「…………お前、その素の顔のままでいれば、ついてくる女性も大勢いたんじゃないか……?」

ふと、そう吐露してしまうほどに、今のハーラインは男の俺から見ても……素直に、格好が良かった。

俺の言葉に、ハーラインは苦笑しながら片淵眼鏡を掛け直し……

――その時には、いつもの優男の顔に戻っていた。

「フフッ、言っただろう? 私は女性とのフレッシュな談笑を好む。素の顔で単純にモテただけでは、つまらないではないか!」

「うわ、ムカつく……」

「アッハッハッハ、恨むなら不公平な神を恨みたまえよ? フフフッ……」

ひとしきり笑いあい、数秒の沈黙が流れる。

「……なぁ、ハーライン。お前、なぜ俺にリアルの事を話してくれたんだ? それに聞きようによっては、死神の疑惑が深まらんでもない内容だったぞ……?」

疑惑が深まる、といっても、これはあくまで理論的なものではなく、俺の感情的な意味で、だ。今の会話に彼と死神と結びつくものは何もない。が、こうして彼の過去を知ることが出来たということは、考察材料が増えたという事だ。それによって心なしか、という、ただの俺の偏見だ。

俺の問いに、あくまでいつもの笑顔のままハーラインは答えた。

「それも、もう言っただろう? 疑惑が深まろうが構わない。……君は、仲間想いで秘密を守れる人間だ。これでも私は元・医者の卵なのでね。カウンセリングの延長で、人を見る目はあるつもりだよ。それに、単に私は君という人間が気に入ったから、という理由もある」

「……そりゃどうも」

「だが、大事な事だからもう一度復唱するが……私もそのシュミはないからね! か、勘違いは御免なのだよっ?」

「改めて言われるまでもないって……誰が得するんだよ、そのツンデレは」

「フフ、アハハッ……確かに、そうだね」

そして、幾度目かの俺達の笑い声が薄く森に木霊した。

だが……今回の俺達のように、死神事件という人事絡まる厄介事を抱えている場合は話が別だ。全員が寝てしまっては本末転倒、容疑者に他者への犯行、若しくは何らかの手を打つことを許してしまいかねないからだ。最悪、俺達を安全地帯から押し出してまでの寝込みの強襲を

しかし、今日の戦闘の疲弊はかなりのもので、まずは二もなしに休息を摂りたいのは容疑者である彼ら含めた全員の総意であるはずだ。

ゆえに俺達は適当に順番を決め、一時間毎に順番に二人組が起きて、安全地帯の周囲のパトロールと、起きている互いの行動を監視をする事にした。……適当に順番を決めたといっても、この場の容疑者三名が互いに組む、というパターンだけは避けているので、ある程度は安心できよう。少なくとも片方は俺の気心の知れた仲間で、もし何かあればすぐに大声を出すなりして助けを求めるように厳命してある。

そして今では俺とハーラインがそれを担当し……俺は焚き火に手を当てて暖を取りつつも、周囲と容疑者三人のサーチングを怠ることなく気を払っている。

アスナ達は一塊に寝袋並べ仮眠に入り、デイドもその反対側の位置で一人、同じく寝袋に身を潜らせていた。だが、ユミルだけは石柱に背を預ける形で座り込んだまま、斧槍を抱きかかえながら顔を膝の間に潜らせて浅い眠りに入っているようだった。

そして残る一人、焚き火越しに俺の反対側に座るハーラインは、いつの間にか懐から何かを取り出し、手を絶え間無く動かして何かをしていた。手元は揺れ動く火に隠れてよく見えない。

「ハーライン、なにをしているんだ?」

その何かに没頭していたハーラインは顔を上げた。

「……ああ、これかい?」

彼は手に持ったものを掲げ、俺に見えるようにしてくれた。

それは何なのか、一目ではよく分からなかった。

手の平大のただの白い布切れに、黒の細い糸が幾つも縫いこまれ、その先には針が布に刺さっている。言葉では一見作りかけの

「刺繍か? それにしては真っ黒だし……あ、もしかして裁縫スキルの鍛錬か?」

俺はふと思い出す。そういえばこいつはスキル一覧を見せてくれた際、なぜか裁縫スキルがかなり高かったのだ。よく見れば、黒の縫い目はまるでミシンを使ったかのように精密で規則正しく、非常に綺麗な並びに縫われている。

俺の言葉にハーラインは少し笑った。

「違うよ。確かに、ただ針を縫うことを続けていてもスキル値は少しずつ上がるし、刺繍も防具装飾の一環でしないこともないのだがね。だが、私の本業はあくまで武器装飾……鍛造や彫刻が本領なのだよ」

「なら、なぜそんなことを? 単なる暇つぶしにも見えないが……」

「ふむ……う~ん、そうだね……」

ハーラインは何を思ったか、思い悩むように顎に手を当て、それからずっと俺を微笑の顔のままじっと俺を見つめてきた。

「……………」

「……………」

…………その時間がやたら長く、なんだか背筋にゾワゾワと冷たいものが這い始める。

「あのさ……言っておくけど、俺にはその手のシュミはないぜ……?」

「ちょ、なんでそうなるんだね!? 私にだって微塵たりともないよ!」

相変わらず、なかなかいい反応と切れ味のツッコミだ。

「ただ……私のことを、君に話しても大丈夫かな、と逡巡していただけだよ」

「お前のこと?」

尚もハーラインは、俺をどこか思案顔で見ていたが、

「……ま、君にならいいか。なんだかんだでさっきは私達を率先してモンスターから守っていたし、なにより君はまだ、私の情報を他者に漏らしていないからね。それらを

やがてそう言って……ハーラインは、キッチリしたシャツの首のボタンをだらしなく一つ外し……

――そして彼は、ふっ、と顔の力を抜いて薄く微笑んだ。

なまじ顔が整っているので、それだけで今までと雰囲気がガラリと変わった。

「――私はね……あっちでは、医学生だったのだよ」

あっち、というのは現実世界のことで間違いないだろう。

「……おい、そんなことを俺に話してもいいのか……?」

俺の問いにハーラインは

「うむ。私から話したくて話しているんだからね。まぁ、愚痴を聞いてやるつもりで聞き流してくれれば嬉しいよ」

ハーラインは片淵眼鏡を外し、ポケットから新しい布を出して丁寧にレンズを拭き始めた。

「……私は大きな大学院に入り、医学について日々勉学を重ねていた。こう見えても成績と医療功績は院内トップを譲ったことはない、かつては医学界の新星と呼ばれ期待されていた優等生だったのだよ?」

「……すごく意外だな。俺は三流雑誌モデルか、ホストあたりじゃないかと思ってたよ」

ハーラインは苦笑を一つ漏らしつつ、話を続ける。

「そんな中、ナーヴギアの登場は、ゲームとは全く関係のない医学界でも大きな波紋を呼んだよ。その諸々は長く複雑な話になるので割愛するが……私達の医学チームも、それをまずは臨床体験してみることになった。その中で、たまたま選ばれたソフトが……SAOだった。そして私達チームは全員この世界に閉じ込められ、元の肉体に戻ることは叶わなくなった」

焚き火に照らされ、端正な輪郭がハッキリ浮かぶその顔は、至って真摯で……

いつの間にか、ナンパに勤しむ優男の彼は、どこにもいなくなっていた。

「当初、私達は錯乱した。命が危ない、という理由からではなく……医学の道に戻れなくなるから、という理由でだ」

「どういう意味だ?」

俺の声にハーラインは、素人の俺に分かりやすいようにしてくれているのか、言葉を選ぶように話す。

「医学の世界は、君達の見えないところで日々目覚しい速度で進歩を遂げているのだよ。故に数日でも勉学を怠れば、必ずその倍以上、医者への道は遠ざかる。我々は、それを最も恐れていたのだよ」

ここでハーラインは、表情をそのままに……僅かに、ごく僅かに顔を伏せた。

「そして混乱を極めた私達のチームはやがて二つに分裂し、半分は早く現実に戻りたいが故に無茶な攻略に挑んで死に、残り半分ははじまりの街で絶望の日々を過ごしている。だが少し前に、その残った者達のさらに半分が、後に集団自殺をしたと聞いた……。今、ある意味で生き残っている、と言えるべきメンバーは……私だけだ。と言っても……私も、もう半分は死んでいるようなものだけどね」

「……半分は、死んでいる……?」

息を呑んだ俺の疑問に、ハーラインはフフッと自嘲的に笑った。

「私は心臓科の執刀医を目指していた。子供の頃から、私は医者になりたいという夢以外に一切の興味を持たず、ただひたすらにその道に邁進してきた。……だが、その夢も

眼鏡を吹き終わった布を仕舞い、空になった右手の指を、ぐっぱぐっぱと動かした。

「手が……芸術家やスポーツマンみたいに大事ってことか?」

俺の答えに満足そうに頷く。その仕草に、以前までの自賛的な印象は微塵も無い。

「ご名答。君でも容易に想像はつくだろうが……心臓の手術は、他の臓器の手術と比べても抜きんでて困難を極める。心室の壁の腫瘍を取り除いたり、心室膜や心筋の移植等が主な内容なんだが……それには針と糸の裁縫のテクニックが使われるのだよ。だが……コンマ単位の縫目の誤差が患者を苦しめ、寿命を縮め……最悪、死に至らしめてしまう。現代では精密機械での手術が主流ではあるが、複雑かつ慎重な執刀には医者自らの手による手術が施される。私はその執刀医を目指していたのだが……もう、駄目なのだ」

彼は長く、深い溜息をつきながら、左手にある片縁眼鏡を指先で

「二年間もの長き間、ベットで横になっていた私の腕は、もう以前のようには動かないだろう。人体医学に精通するが故の、これは確信だよ。だが……頭の中では分かっていても、なかなかどうして私には、どこか諦め切れないところがあるようだね」

ハーラインは手を降ろし、縫い目のある布切れを再び摘み上げて掲げた。

「これはね、執刀医もよくやっている指の鍛錬の一種なのだよ。指先の微細な動きを維持する為に、私も現実では暇さえあればいつもしていたのだが……今でもそうだ。笑えることに、この作業だけで裁縫スキルがあと一息でカンストを迎えてしまうよ。……やれやれ、現実に戻ったら、このスキル値を元の肉体に還元してくれないものかね?」

再び自嘲的な笑いをあげる。だが……

――ふと、その笑みが自然なものに変わった。

その端正な顔立ちに似合う彼の微笑を、俺は初めて見た。

「……だが、私は後悔はしていない。なぜなら……私はこの世界に、医学の夢以外の楽しみを教えられたからだ」

焚き火を眺めていた目を、石畳に、森に、夜空へと泳がせる。それはやがて、己の傍らに立てかけてあるパルチザンへと落ち着いた。

「店の経営、戦いに冒険、赤の他人への会話すら……私にとってはとても、とても新鮮なものだった。中でも取り分け私を感動してのけたのが、武器を美しく装飾する仕事と――」

その目を今度は、寝袋に収まり眠るアスナ達へと滑らせた。

「――美しく、可憐な女性達との会話だった」

ここで俺はがくっと肩を滑らせてしまった。

「お、お前な……」

少し感動しかけていたのに、ズッコケてしまった俺がジト目を送ると、おかしそうに笑う。

「ふふふっ……だけど、本当のことなのだよ? ……私はね、実は小学生の頃から、ハッキリ言って女性にとてもモテた」

突然の自慢に、俺はジト目をイラつきを込めたそれに変えた。しかし彼はそれに気付いた様子は無い。心の中で舌打ちをしておく。

「だが当時の私にとって、それらは勉学を邪魔する、煩わしい以外のなにものでもなかった……。――だから、知らなかったのだ。人と話し、からかい、からかわれて談笑を交わす楽しみすらね……」

「…………!」

俺の驚きを他所に、ハーラインは自然な笑みを保ったまま、独白を続ける。

「私は長らく忘れていたよ。医学は人を救い、笑顔を守る為にあるということを。なのに……私は人々の差し伸べる手を払い退け、遊ぶ時間など目もくれず、ひたすら机にかじりついて己を犠牲にし続けてきた……。本末転倒もいいところだよ。私は……人々の喜びを守る事とは何たるか、なにも分かっていなかった。昔は私も……人々を喜ばせたい、という漠然としつつも純粋な夢を胸に抱いたからこそ、医者を目指し始めた一人だったのだがね……」

その言葉に俺は目を丸くしてしまう。

「ハーライン、お前……」

そんな俺を、彼はその

「この世界に来て、私は考えた。そうして培ってきた私のこれまでの人生は終わり、これからの私は半死半生同然なのか、と」

そしてすう、と軽く息を吸って、

「答えは――……否!!」

と、清澄な声で宣言した。

「これも立派な私の人生の続きなのだ。過去の私は医学へと邁進し、今の私は今まで

そう言った彼の顔は清々しく、嫌味を全く感じさせない、自然な好漢のそれだった。

「…………お前、その素の顔のままでいれば、ついてくる女性も大勢いたんじゃないか……?」

ふと、そう吐露してしまうほどに、今のハーラインは男の俺から見ても……素直に、格好が良かった。

俺の言葉に、ハーラインは苦笑しながら片淵眼鏡を掛け直し……

――その時には、いつもの優男の顔に戻っていた。

「フフッ、言っただろう? 私は女性とのフレッシュな談笑を好む。素の顔で単純にモテただけでは、つまらないではないか!」

「うわ、ムカつく……」

「アッハッハッハ、恨むなら不公平な神を恨みたまえよ? フフフッ……」

ひとしきり笑いあい、数秒の沈黙が流れる。

「……なぁ、ハーライン。お前、なぜ俺にリアルの事を話してくれたんだ? それに聞きようによっては、死神の疑惑が深まらんでもない内容だったぞ……?」

疑惑が深まる、といっても、これはあくまで理論的なものではなく、俺の感情的な意味で、だ。今の会話に彼と死神と結びつくものは何もない。が、こうして彼の過去を知ることが出来たということは、考察材料が増えたという事だ。それによって心なしか、という、ただの俺の偏見だ。

俺の問いに、あくまでいつもの笑顔のままハーラインは答えた。

「それも、もう言っただろう? 疑惑が深まろうが構わない。……君は、仲間想いで秘密を守れる人間だ。これでも私は元・医者の卵なのでね。カウンセリングの延長で、人を見る目はあるつもりだよ。それに、単に私は君という人間が気に入ったから、という理由もある」

「……そりゃどうも」

「だが、大事な事だからもう一度復唱するが……私もそのシュミはないからね! か、勘違いは御免なのだよっ?」

「改めて言われるまでもないって……誰が得するんだよ、そのツンデレは」

「フフ、アハハッ……確かに、そうだね」

そして、幾度目かの俺達の笑い声が薄く森に木霊した。

後書き

陽気でナルシスト、そんなひょうきんな彼の性格は、人と最大限に楽しく付き合うための仮面であり。

実のところ、その素顔は……誰よりも人との繋がりを求め考える好青年なのでした。

今回のタイトルは、宮野真守さんの楽曲「Beautiful Life」が由来です。

この曲、実はハーラインの『内面』のテーマソング。

ちなみに外面のテーマソングは、同じく宮野真守さんの「エベバデダッゴナカッピョヘーン」。

……もう、ハーラインの声も宮野真守さんで決定ですね。

もう、そうとしか脳内再生できない!

他のキャラのテーマソングも決まっているのですが、どこかの場で書いていきたいです。

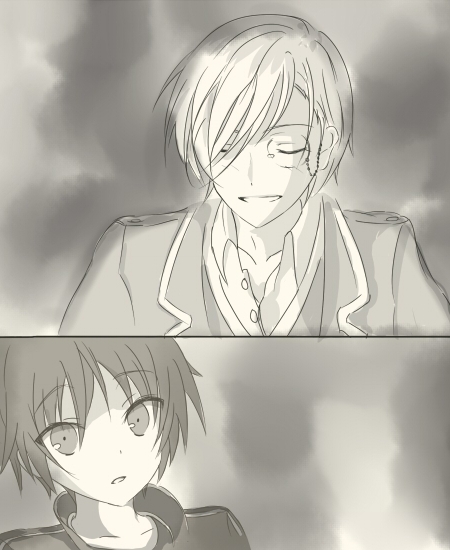

今回の挿絵:

ハーラインの過去と、彼なりの信念が垣間見ることができ、驚くキリト。

今回、ハーラインはなんか上手く描けた。基本男を描くのは苦手なんですが、イケメンは描きやすい、ということでしょうか。リョウコウ君みたいに。

ホントはハーラインだけの予定だったんですが、前回の挿絵に合わせて急遽キリトを追加。

キリトは少し前のボツ画のラフを塗ってリサイクルしたものです。

友人に「お前の描くキリトは『女の子っぽさ』が足らん!」と言われ、ちょっとだけ可愛く描いてみた、ただのラクガキだったものです。

確かに言われてみれば表紙に描いたキリトは青年っぽすぎる……のかな……

私の本業は物書きであって絵師ではないので勘弁して下さいorz

ページ上へ戻る実のところ、その素顔は……誰よりも人との繋がりを求め考える好青年なのでした。

今回のタイトルは、宮野真守さんの楽曲「Beautiful Life」が由来です。

この曲、実はハーラインの『内面』のテーマソング。

ちなみに外面のテーマソングは、同じく宮野真守さんの「エベバデダッゴナカッピョヘーン」。

……もう、ハーラインの声も宮野真守さんで決定ですね。

もう、そうとしか脳内再生できない!

他のキャラのテーマソングも決まっているのですが、どこかの場で書いていきたいです。

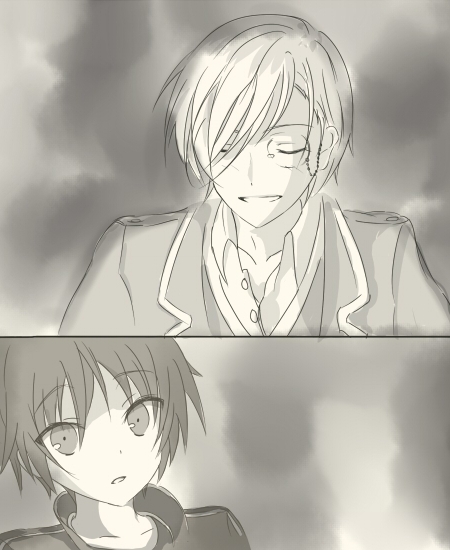

今回の挿絵:

ハーラインの過去と、彼なりの信念が垣間見ることができ、驚くキリト。

今回、ハーラインはなんか上手く描けた。基本男を描くのは苦手なんですが、イケメンは描きやすい、ということでしょうか。リョウコウ君みたいに。

ホントはハーラインだけの予定だったんですが、前回の挿絵に合わせて急遽キリトを追加。

キリトは少し前のボツ画のラフを塗ってリサイクルしたものです。

友人に「お前の描くキリトは『女の子っぽさ』が足らん!」と言われ、ちょっとだけ可愛く描いてみた、ただのラクガキだったものです。

確かに言われてみれば表紙に描いたキリトは青年っぽすぎる……のかな……

私の本業は物書きであって絵師ではないので勘弁して下さいorz

感想を書く

この話の感想を書きましょう!

全て感想を見る:感想一覧