| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

ソードアート・オンライン リング・オブ・ハート

作者:木野下ねっこ

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

ページ下へ移動20:『おいしいよ』

「――で、これは一体どういうこと?」

ソファの中央にちょこんと座るユミルがムスッと言う。その目の前の木の丸テーブルには、女性陣が手掛けたジャンル不定のご馳走たちが所狭しと並んで湯気を立てている。

「おっと、忘れたとは言わせないぜ。それとも、トボけたフリか? 見苦しいぜ、ユミル」

「……………」

そっぽを向かれる。だが、彼はどの道逃げられないのだ。両脇には俺とマーブル、さらに向かいのソファにアスナ達という万全たる体勢がユミルを歓迎して逃さない。

さらにはユミルは今、アスナ達が戦闘服と時を同じくして拵 えた、裾に余裕のあるふわりとした普段着仕上げのコットンパーカー風の上着とパンツを羽織っているのだ。質素ながらもどこか中性的な印象を醸し出すその服は、彼の異国風かつ可憐な容姿と相まって、このゲームの世界観とあまりに合致し、思わずNPCかと間違えそうなほどに似合っていた。

「ほ、ホントに食べなきゃダメ……?」

ユミルのそのおかしな問いに、俺達は揃って苦笑してしまう。

「ああ、そうして貰わないと困る。俺はこの為に、お前と決闘して勝ったんだからな」

「うっ……」

「それにあなた……こういったマトモな料理を食べるの、どれくらいぶりなの?」

ユミルを隔てた位置に座っているマーブルが、エプロンと三角巾を外しながら問う。

「…………たぶん、一年以上、食べてないと思う」

「「「い、一年以上!?」」」

俺達は揃って声を上げた。

マーブルもこれには驚きに口を開け、頬に冷や汗を一筋流している。

「べ、別に問題ないでしょ!? 木の実だけでもお腹は膨れるし、この世界は栄養管理とかしなくていいんだからっ!」

俺達の驚きの声に感化されたのか、ユミルも声を張り上げていた。

「なんだよ、そんなに驚いてさ。いいじゃんか、別に栄養欠乏で死ぬわけでもなし……」

「ダメ」

綺麗に折りたたんだエプロンと三角巾を傍らに置いたマーブルさんはキッパリと追った。

「……つまり、あなたはもう一年以上も温かい食べ物を口にせず、美味しいと思った事もないのね?」

「べつに、おいしい木の実とか知ってるし……」

「それでもダメ。こんな世界でも、ちゃんと食べないと……そんなの、人として生きてるって言えないわ。そう思わない、ユミル?」

「…………っ」

マーブルの真剣な顔がユミルを正面から対峙し、それにユミルは怯む。その目線が机上の料理へと移る。

「――でも……嫌だ。ボクは……人の作ったものが、信じられない……怖いんだよっ……!」

「ユミル……」

いつになく心情を吐露したかのような、震えるユミルの声に、俺は湿った声を漏らしてしまう。

だが、それに反してマーブルは真剣だった顔をぱあっと笑顔に変え、手を合わせて喜んだ。

「……よかったぁ、ユミルの口から『食べたくない』って言葉が出なくて!」

「マーブル……?」

ユミルは顔を上げる。

「だって、ユミルは……あとは信じてさえくれれば、私達の料理を食べてくれるってことよね?」

「い、いやっ、それはっ」

次の瞬間、

――くきゅぅう~

と、腹の虫が鳴った。

音源は恐らく、たぶん、十中八九、ほぼ確実にユミルの腹の中。

「あ、やっ、これはちがっ……!?」

――きゅるるるる~う

「…………~~ッ!!」

ユミルはボフンッと顔を真っ赤にさせ、体を折って腹部を両腕で包み隠した。

――きゅぅ~~るるる

「な、なんなんだよっ、止まれよ、このぉっ……!」

まぁ、こうなるのも無理も無い。言うまでもないが、この場には料理たちの食欲をそそる芳醇な香りで満たされているのだから。

「……少なくとも、ユミルくんの体のほうは『食べたい』って言ってるようだね」

「うっ!? く、くぅぅうっ……!」

グサリと言う効果音が出てもおかしくない、的を射たアスナの指摘にユミルは、もう此方が可哀想になるほどの恥辱に耐え忍ぶ涙目を浮かべている。

「――……ねぇ、ユミル」

対して、マーブルは合わせていた手の指をそっと絡め……今までと打って変わって、真摯かつ優しい響きの、母親の様な声色で話した。

「な、なんだよっ? …………ッ?」

体を折ったままユミルが彼女を見上げた途端、先程とはまた違うマーブルの真剣な顔と祈る姿に息を呑んだ。

「……お願い。一口だけでもいいから、私達の手料理を食べてみてくれないかしら。それでもし……気に入らなかったのなら、もう……この宿に泊まりに来てくれなくていい。もう二度と、私に顔を見せに来てくれなくていいから……だから、お願い」

重ねて言い願った後……そう言ったのをどこか後悔した風に眉尻を下げながら、マーブルは彼からの返答を待っている。

「マ、マーブル……」

その言葉と表情に、流石のユミルもどこか揺らぎ迷う顔を見せる。

「……俺も……いや、俺達からもお願いだ。ユミル」

「キリト君……うん、そうだね」

気付けば俺もユミルに向かい合い、口を開いていた。アスナ達もすぐに頷いて賛同してくれる。

「もし料理が気に食わなかったなら、その時は……俺達も、もうユミルに何もしないよ。取り調べもしないし、パーティ同行もしなくていい。だからさ、俺達が作った料理、食べてみてくれないか。……俺は、食器運び位しか手伝えなかったけどな……」

「……………」

ユミルは黙って顔を伏せる。

そのまま、時間が止まったかのように動かなかったが……

きゅる。

ピナが、シリカの肩から首を伸ばし、ユミルを心配げに見やりながら小さく鳴いた。

それにユミルは顔を僅かに上げ、小竜と見つめあった。

「……キミは……」

ただ、掠れた声で一言だけそう言って。

またしばらく顔を伏せた後、

「………………分かったよ」

ぽつりと小さく、小さく言った。

「……ホントッ? ホントに、ホントッ?」

耳聡く聴き取ったマーブルが目を輝かせ、まるで子供のように確認を取る。

「……ん。だけど、ボクは……マーブル達を信用したわけじゃ、ないからっ……!」

その言葉は照れ隠しなどではなく、搾り出すような剣呑な響きだ。本当に悩み抜いて出した答えだったということが容易に伺えた。

「……うん。分かってる。……分かってるわ」

胸に手をやりながら頷いたマーブルを見届けたユミルが、ゆっくりと息を吐いてテーブルと向き合う。

そして、ナイフとフォークをたどたどしく握った。

「それに……もし、毒とか入ってたら……」

「入ってるわけないだろ。なにより、仮に村の中で毒を食らったとしても、ダメージにはならないし、状態異常にだって……」

「ばっ……キリトッ」

「ふむぐっ!?」

慌てた風にリズベットがソファから腰を浮かして伸ばした腕で俺の口を塞ぐ。

……しまった、思い返せば微妙に言葉を間違った。

それを証明するように、ユミルが怒鳴り声をあげる。

「そういう問題じゃないんだよッ! もし、もし何かあったら……本当の本当に怒るから! 絶対に、許さないからッ……!!」

「うん、分かってる」

ユミルの対面に座るアスナが、まっすぐに彼を見つめて言った。

「それでいいよ。万が一、毒なんてあったなら、わたし達を一生許さなくていい……ううん、もう人なんて信じなくていい。……だけど、今このひと時だけ、ほんの少しだけ心を開いてくれるだけでいいんだ。それで充分なくらい……わたし達は心を込めて、料理したから」

「っ…………」

ユミルはアスナの心の奥底まで覗くような、問いかけるような目を送り、彼女も真剣な顔のまま、ごく薄く微笑んで応える。

……そしてどれくらい経ったか、ユミルは無言でフォークとナイフを動かした。

手をつけたのは、ユミルの一番手前にあったロールキャベツだった。トマトベースのソースで煮込んだもので、ソースはマーブル、キャベツロールはシリカ、中身の具材と煮込み調理はアスナ、盛り付けがリズベット、そしてテーブルへと運んだのが俺という一品だ。

それを小さく一口分に切り分け、フォークで口に運ぶ。未だに男のものだとは思えない、瑞々しい桜色の唇が薄く開く。

「……う」

が、あと一歩のところで、まるで見えない障壁に阻まれているかのようにピタリとその手が止まった。

「く、うっ……」

そして苦渋の顔を浮かべながら、その場でプルプルと手が震えてさせている。アスナ達が無音の応援をするように膝の上で手をぎゅっと握っているが……どうしても、あと数センチが進まない。

と、そこへ……ユミルの横から、ナイフとフォークが割り込んだ。

それはマーブルのものだった。

「マーブル……」

ユミルのたじろぐ声に彼女は何も言わず、マーブルはユミルの前の皿のロールキャベツをさらに一口分切り分け、そして自分の口へとおもむろに運び込んだ。その後、しっかりと何度も咀嚼 し、嚥下 する。

そして浮かぶ、自然な微笑みがユミルを見下ろした。

「……ホラ、大丈夫。おいしいわよ。……とっても」

「……………!」

それを見たユミルは僅かに目を見開き……

「………………ぁむっ」

ついに意を決し、思い切った風に目を固く瞑ってフォークを口の中に放り込んだ。

その途端……

「――~~~~~ッ!?」

カシャンと音を立ててフォークとナイフを皿の上に置き、慌てて両手を口に当て体を前に折った。髪が重力に従って流れ落ち、彼の幼い顔を隠す。

「うわっ!? 大丈夫かユミル!? も、戻しそうなのか……?」

ぶんぶんと激しく頭を左右に振り、否定の意を伝えてくる。

「もしかして……不味 いとか……確実に無いと思っていたんだが、なにか悪いもの入ってた、とか……?」

先程と同じジェスチャーをし、それからゆっくりと体を戻した。

「っ……違うっ。……違うんだっ……っ」

その顔は目が微かに潤んでいたものの、口が嗚咽を、はたまた激しい感情を堪えるかのようにつぐまれ、ハッキリと表情が読めない。

「違うって、なにが……?」

ユミルはそれに答えず、次の料理に手を出していた。……ハンバーグステーキだった。デミグラスソースとホワイトソースが魅惑的なマーブル模様を描き、A級食材の極上の挽肉の中身にはさらに、贅沢にとろけるチーズが仕込まれている。片や料理スキルを完全習得 し、片や抜群の料理センスを誇るマーブルとアスナが手掛けた、渾身の一皿。

それを今度は全体の三分の一……一口というにはかなりデカイ、チーズの糸引くその肉の塊を、はむぐっ、と音を立てて口いっぱいに頬張った。

しっかり味わうように何度も何度も下顎が上下し。

ごくり、とこちらまでハッキリと聞こえる喉の音を立てて、一息に飲み込んだ。

次の瞬間、

――――ほろり。

そんな音が聞こえてきそうな、極大の涙が、ユミルの見開かれた瞼から零れ落ちた。

「……………ぉ、ぃし」

宝玉のような翠の瞳から、宝石のような大粒の涙が止め処なく溢れ出し、次々と膝に落ちては光の粒に変わり、煌いては消えていく。

そして……

「――……おいしいよっ……。 ――おいしいよぉぉぉおっ……!!」

そう言って、ユミルは、大 声 で 泣 き 出 し た 。

……いや、叫び出したのだ。ユミルは今、俺達の前で初めて、心 か ら の 本 心 を。

――そうだ。彼はまだ、俺達のことを信じなんてなくていい。

けど、俺達にとって、ユミルが今こうして素直に大泣きしてくれたことが、なによりも嬉しかった。

マーブルは彼の頭に手を優しく置き、それにアスナとリズベットは深く微笑み、加えてシリカはそれに貰い泣きもしながら、ピナを胸に抱きしめていた。

「……俺達も冷めないうちに食べようぜ」

俺はそう言って、そのハンバーグの皿の脇にある、自分で添えたブロッコリーを一つ摘んで、口の中へ放り込んだ。

ソファの中央にちょこんと座るユミルがムスッと言う。その目の前の木の丸テーブルには、女性陣が手掛けたジャンル不定のご馳走たちが所狭しと並んで湯気を立てている。

「おっと、忘れたとは言わせないぜ。それとも、トボけたフリか? 見苦しいぜ、ユミル」

「……………」

そっぽを向かれる。だが、彼はどの道逃げられないのだ。両脇には俺とマーブル、さらに向かいのソファにアスナ達という万全たる体勢がユミルを歓迎して逃さない。

さらにはユミルは今、アスナ達が戦闘服と時を同じくして

「ほ、ホントに食べなきゃダメ……?」

ユミルのそのおかしな問いに、俺達は揃って苦笑してしまう。

「ああ、そうして貰わないと困る。俺はこの為に、お前と決闘して勝ったんだからな」

「うっ……」

「それにあなた……こういったマトモな料理を食べるの、どれくらいぶりなの?」

ユミルを隔てた位置に座っているマーブルが、エプロンと三角巾を外しながら問う。

「…………たぶん、一年以上、食べてないと思う」

「「「い、一年以上!?」」」

俺達は揃って声を上げた。

マーブルもこれには驚きに口を開け、頬に冷や汗を一筋流している。

「べ、別に問題ないでしょ!? 木の実だけでもお腹は膨れるし、この世界は栄養管理とかしなくていいんだからっ!」

俺達の驚きの声に感化されたのか、ユミルも声を張り上げていた。

「なんだよ、そんなに驚いてさ。いいじゃんか、別に栄養欠乏で死ぬわけでもなし……」

「ダメ」

綺麗に折りたたんだエプロンと三角巾を傍らに置いたマーブルさんはキッパリと追った。

「……つまり、あなたはもう一年以上も温かい食べ物を口にせず、美味しいと思った事もないのね?」

「べつに、おいしい木の実とか知ってるし……」

「それでもダメ。こんな世界でも、ちゃんと食べないと……そんなの、人として生きてるって言えないわ。そう思わない、ユミル?」

「…………っ」

マーブルの真剣な顔がユミルを正面から対峙し、それにユミルは怯む。その目線が机上の料理へと移る。

「――でも……嫌だ。ボクは……人の作ったものが、信じられない……怖いんだよっ……!」

「ユミル……」

いつになく心情を吐露したかのような、震えるユミルの声に、俺は湿った声を漏らしてしまう。

だが、それに反してマーブルは真剣だった顔をぱあっと笑顔に変え、手を合わせて喜んだ。

「……よかったぁ、ユミルの口から『食べたくない』って言葉が出なくて!」

「マーブル……?」

ユミルは顔を上げる。

「だって、ユミルは……あとは信じてさえくれれば、私達の料理を食べてくれるってことよね?」

「い、いやっ、それはっ」

次の瞬間、

――くきゅぅう~

と、腹の虫が鳴った。

音源は恐らく、たぶん、十中八九、ほぼ確実にユミルの腹の中。

「あ、やっ、これはちがっ……!?」

――きゅるるるる~う

「…………~~ッ!!」

ユミルはボフンッと顔を真っ赤にさせ、体を折って腹部を両腕で包み隠した。

――きゅぅ~~るるる

「な、なんなんだよっ、止まれよ、このぉっ……!」

まぁ、こうなるのも無理も無い。言うまでもないが、この場には料理たちの食欲をそそる芳醇な香りで満たされているのだから。

「……少なくとも、ユミルくんの体のほうは『食べたい』って言ってるようだね」

「うっ!? く、くぅぅうっ……!」

グサリと言う効果音が出てもおかしくない、的を射たアスナの指摘にユミルは、もう此方が可哀想になるほどの恥辱に耐え忍ぶ涙目を浮かべている。

「――……ねぇ、ユミル」

対して、マーブルは合わせていた手の指をそっと絡め……今までと打って変わって、真摯かつ優しい響きの、母親の様な声色で話した。

「な、なんだよっ? …………ッ?」

体を折ったままユミルが彼女を見上げた途端、先程とはまた違うマーブルの真剣な顔と祈る姿に息を呑んだ。

「……お願い。一口だけでもいいから、私達の手料理を食べてみてくれないかしら。それでもし……気に入らなかったのなら、もう……この宿に泊まりに来てくれなくていい。もう二度と、私に顔を見せに来てくれなくていいから……だから、お願い」

重ねて言い願った後……そう言ったのをどこか後悔した風に眉尻を下げながら、マーブルは彼からの返答を待っている。

「マ、マーブル……」

その言葉と表情に、流石のユミルもどこか揺らぎ迷う顔を見せる。

「……俺も……いや、俺達からもお願いだ。ユミル」

「キリト君……うん、そうだね」

気付けば俺もユミルに向かい合い、口を開いていた。アスナ達もすぐに頷いて賛同してくれる。

「もし料理が気に食わなかったなら、その時は……俺達も、もうユミルに何もしないよ。取り調べもしないし、パーティ同行もしなくていい。だからさ、俺達が作った料理、食べてみてくれないか。……俺は、食器運び位しか手伝えなかったけどな……」

「……………」

ユミルは黙って顔を伏せる。

そのまま、時間が止まったかのように動かなかったが……

きゅる。

ピナが、シリカの肩から首を伸ばし、ユミルを心配げに見やりながら小さく鳴いた。

それにユミルは顔を僅かに上げ、小竜と見つめあった。

「……キミは……」

ただ、掠れた声で一言だけそう言って。

またしばらく顔を伏せた後、

「………………分かったよ」

ぽつりと小さく、小さく言った。

「……ホントッ? ホントに、ホントッ?」

耳聡く聴き取ったマーブルが目を輝かせ、まるで子供のように確認を取る。

「……ん。だけど、ボクは……マーブル達を信用したわけじゃ、ないからっ……!」

その言葉は照れ隠しなどではなく、搾り出すような剣呑な響きだ。本当に悩み抜いて出した答えだったということが容易に伺えた。

「……うん。分かってる。……分かってるわ」

胸に手をやりながら頷いたマーブルを見届けたユミルが、ゆっくりと息を吐いてテーブルと向き合う。

そして、ナイフとフォークをたどたどしく握った。

「それに……もし、毒とか入ってたら……」

「入ってるわけないだろ。なにより、仮に村の中で毒を食らったとしても、ダメージにはならないし、状態異常にだって……」

「ばっ……キリトッ」

「ふむぐっ!?」

慌てた風にリズベットがソファから腰を浮かして伸ばした腕で俺の口を塞ぐ。

……しまった、思い返せば微妙に言葉を間違った。

それを証明するように、ユミルが怒鳴り声をあげる。

「そういう問題じゃないんだよッ! もし、もし何かあったら……本当の本当に怒るから! 絶対に、許さないからッ……!!」

「うん、分かってる」

ユミルの対面に座るアスナが、まっすぐに彼を見つめて言った。

「それでいいよ。万が一、毒なんてあったなら、わたし達を一生許さなくていい……ううん、もう人なんて信じなくていい。……だけど、今このひと時だけ、ほんの少しだけ心を開いてくれるだけでいいんだ。それで充分なくらい……わたし達は心を込めて、料理したから」

「っ…………」

ユミルはアスナの心の奥底まで覗くような、問いかけるような目を送り、彼女も真剣な顔のまま、ごく薄く微笑んで応える。

……そしてどれくらい経ったか、ユミルは無言でフォークとナイフを動かした。

手をつけたのは、ユミルの一番手前にあったロールキャベツだった。トマトベースのソースで煮込んだもので、ソースはマーブル、キャベツロールはシリカ、中身の具材と煮込み調理はアスナ、盛り付けがリズベット、そしてテーブルへと運んだのが俺という一品だ。

それを小さく一口分に切り分け、フォークで口に運ぶ。未だに男のものだとは思えない、瑞々しい桜色の唇が薄く開く。

「……う」

が、あと一歩のところで、まるで見えない障壁に阻まれているかのようにピタリとその手が止まった。

「く、うっ……」

そして苦渋の顔を浮かべながら、その場でプルプルと手が震えてさせている。アスナ達が無音の応援をするように膝の上で手をぎゅっと握っているが……どうしても、あと数センチが進まない。

と、そこへ……ユミルの横から、ナイフとフォークが割り込んだ。

それはマーブルのものだった。

「マーブル……」

ユミルのたじろぐ声に彼女は何も言わず、マーブルはユミルの前の皿のロールキャベツをさらに一口分切り分け、そして自分の口へとおもむろに運び込んだ。その後、しっかりと何度も

そして浮かぶ、自然な微笑みがユミルを見下ろした。

「……ホラ、大丈夫。おいしいわよ。……とっても」

「……………!」

それを見たユミルは僅かに目を見開き……

「………………ぁむっ」

ついに意を決し、思い切った風に目を固く瞑ってフォークを口の中に放り込んだ。

その途端……

「――~~~~~ッ!?」

カシャンと音を立ててフォークとナイフを皿の上に置き、慌てて両手を口に当て体を前に折った。髪が重力に従って流れ落ち、彼の幼い顔を隠す。

「うわっ!? 大丈夫かユミル!? も、戻しそうなのか……?」

ぶんぶんと激しく頭を左右に振り、否定の意を伝えてくる。

「もしかして……

先程と同じジェスチャーをし、それからゆっくりと体を戻した。

「っ……違うっ。……違うんだっ……っ」

その顔は目が微かに潤んでいたものの、口が嗚咽を、はたまた激しい感情を堪えるかのようにつぐまれ、ハッキリと表情が読めない。

「違うって、なにが……?」

ユミルはそれに答えず、次の料理に手を出していた。……ハンバーグステーキだった。デミグラスソースとホワイトソースが魅惑的なマーブル模様を描き、A級食材の極上の挽肉の中身にはさらに、贅沢にとろけるチーズが仕込まれている。片や料理スキルを

それを今度は全体の三分の一……一口というにはかなりデカイ、チーズの糸引くその肉の塊を、はむぐっ、と音を立てて口いっぱいに頬張った。

しっかり味わうように何度も何度も下顎が上下し。

ごくり、とこちらまでハッキリと聞こえる喉の音を立てて、一息に飲み込んだ。

次の瞬間、

――――ほろり。

そんな音が聞こえてきそうな、極大の涙が、ユミルの見開かれた瞼から零れ落ちた。

「……………ぉ、ぃし」

宝玉のような翠の瞳から、宝石のような大粒の涙が止め処なく溢れ出し、次々と膝に落ちては光の粒に変わり、煌いては消えていく。

そして……

「――……おいしいよっ……。 ――おいしいよぉぉぉおっ……!!」

そう言って、ユミルは、

……いや、叫び出したのだ。ユミルは今、俺達の前で初めて、

――そうだ。彼はまだ、俺達のことを信じなんてなくていい。

けど、俺達にとって、ユミルが今こうして素直に大泣きしてくれたことが、なによりも嬉しかった。

マーブルは彼の頭に手を優しく置き、それにアスナとリズベットは深く微笑み、加えてシリカはそれに貰い泣きもしながら、ピナを胸に抱きしめていた。

「……俺達も冷めないうちに食べようぜ」

俺はそう言って、そのハンバーグの皿の脇にある、自分で添えたブロッコリーを一つ摘んで、口の中へ放り込んだ。

後書き

ユミルがついに、キリト達に、マーブルに、心の本音を垣間見せた回でした。

ユミルが一年ぶりもの温かい食事を食べ、そして涙した場面にホロリと来てくれたら、私もこれ以上の喜びはありません。

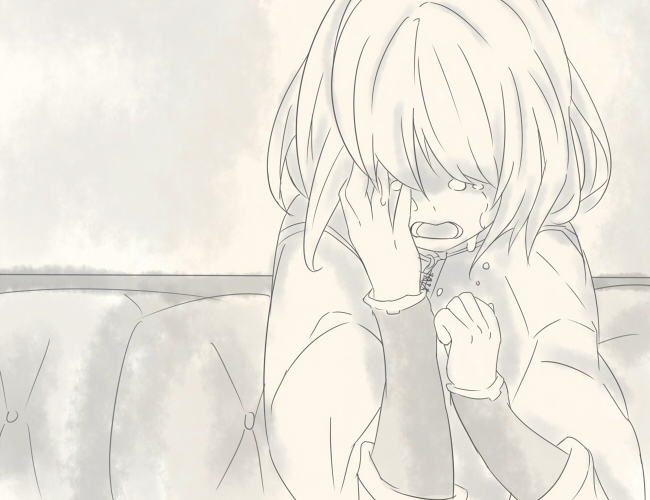

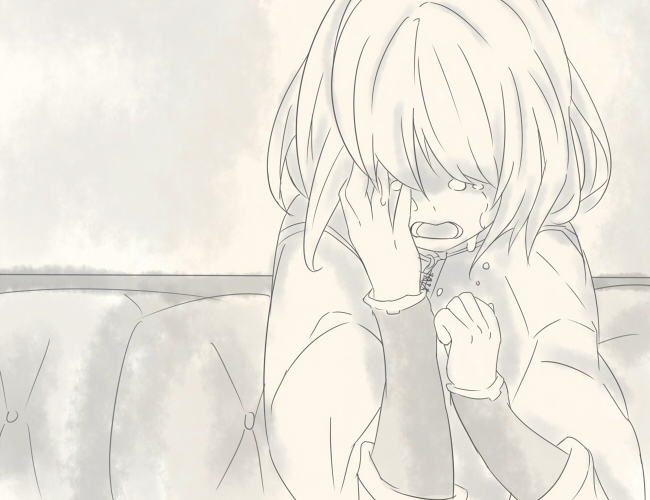

:今日の挿絵

一年ぶりに口にする、温かな気持ちのこもった料理に涙するユミル。

食事、というのは本当に不思議なものです。

毎日毎日、人の手の込んでいない料理を食べていると、心が寂しくなっていくものです。

そして懐かしい味、というのは心を振るわせられるものです。

私も今年の夏は、久しぶりのおばあちゃん手作りのめんつゆでそうめんを食べて、不覚にもホロリとしかけたことがあります。

あれは子供の頃から馴染みある味でしたしね。

それと同じように、あのマーブルとキリト達の作った料理は、ユミルの心にどう響いたのでしょうか。

次回をお楽しみに。

ページ上へ戻るユミルが一年ぶりもの温かい食事を食べ、そして涙した場面にホロリと来てくれたら、私もこれ以上の喜びはありません。

:今日の挿絵

一年ぶりに口にする、温かな気持ちのこもった料理に涙するユミル。

食事、というのは本当に不思議なものです。

毎日毎日、人の手の込んでいない料理を食べていると、心が寂しくなっていくものです。

そして懐かしい味、というのは心を振るわせられるものです。

私も今年の夏は、久しぶりのおばあちゃん手作りのめんつゆでそうめんを食べて、不覚にもホロリとしかけたことがあります。

あれは子供の頃から馴染みある味でしたしね。

それと同じように、あのマーブルとキリト達の作った料理は、ユミルの心にどう響いたのでしょうか。

次回をお楽しみに。

感想を書く

この話の感想を書きましょう!

全て感想を見る:感想一覧