| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

Chocolate Time

作者:Simpson

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

ページ下へ移動第1章 双子の兄妹

1-3 初めての感覚

初めての感覚

大会後、それぞれの高校の生徒たちは、現地でミーティングを済ませた後、三々五々会場を後にした。辺りはすっかり暗くなり、駐まっていたたくさんの自動車もほとんどはけてしまって、駐車場はすっかり寂しくなっていた。

マユミの高校もミーティングが終わって解散になった。

「じゃあね、マユミ。また明日」ユカリが大きく手を振りながら迎えに来ていた自動車に乗り込んだ。

「気をつけてね、マユミ」美穂も言って、車に乗り込んだ。

そのテールライトが角を曲がって見えなくなると、マユミは駐車場脇の駐輪場に歩き、自分の自転車の鍵を外し、前の籠に大きな荷物を押し込んだ。マユミの自宅はここからそれほど遠くないので、いつもこの屋内プール会場で大会がある時は自転車で来る事にしていた。

彼女は、サドルに跨がってペダルに足を掛け会場を後にした。

マユミが会場を出てすぐの交差点を曲がった時、急にハンドルを取られ、ふらついて、思わず自転車のブレーキを掛けた。

「え? なに?」

マユミは自転車を降りて、街灯の下までそれを押して行き、スタンドを立てた。

「やだ、パンクしてる……」

前輪のタイヤがひしゃげている。

「最低……」

マユミはバッグのファスナーを開けかけ、手を止めた。「そうだった、ケータイ家に置いたままだったんだ……。もう、こんな時に限って……」

彼女は小さくため息をついて、仕方なく自転車を押しながら帰途についた。

いつもマユミたちマネージャが部活で使うプロテインを買うドラッグストアを過ぎて、賑やかな青葉通りアーケードを横切った所にコンビニがあった。その入り口前のゴミ箱の横に二人の男が溜まってたばこを吹かしていた。そのうちの一人が、歩道を自転車を押しながら歩いていたマユミに声を掛けた。

「そこのでっかい乳のねえちゃん!」

マユミは一瞬びっくりして足を止めたが、すぐに知らないふりをして歩き始めた。

「遊んでかなーい! 俺たちに揉ませてよ、そのおっぱい」

違う男が叫び、もう一人といっしょに大声で笑った。

マユミは急ぎ足でそこを離れた。

「マユミ、遅いわね……」

夕食の支度をしながら母親が呟いた。丁度入浴の準備をして二階から下りてきたケンジに、彼女は身体を向けて言った。「あんた、今日の大会でマユミと一緒だったんでしょ?」

「え?」ケンジは浴室の前で立ち止まった。

「マユミ、帰りが遅いんだけど。大会が終わったのって、まだ日がある頃だったんでしょ?」

「マユの高校はいつもミーティングが念入りなんだ。じきに帰ってくるんじゃない?」

「にしても……」母親は壁の時計を見た。

「ケータイに電話しようか?」

「さっき掛けたらあの子の部屋の中で着メロが鳴ってたわ」

ケンジは肩をすくめた。

「心配だから、あんた迎えに行って」

「お、俺が?」ケンジは右手の親指を立てて自分の鼻に突きつけた。

「あんたマユミの帰りのルート、知ってるんでしょ?」

「わ、わかったよ。しょうがないな」

ケンジはそう言いながら、少し心を熱くしていた。それを母親に悟られまいと、彼は着替えを浴室に放り込んで、そそくさと玄関に急いだ。

靴を履きながらケンジは母親に顔を向けた。「行ってくる」

「お願いねー」

母親は振り向きもせず、パン粉をまぶした豚肉を油の中に入れた。じゅうっと派手な音がケンジの背後で聞こえた。

ケンジは大会が行われた会場への道を自転車で辿った。顔が火照り、鼓動が少し速くなっていた。

二つ目の交差点を過ぎた頃、不安げな表情で自転車を押していたマユミを見つけて、ペダルを漕ぐ足に力を込めた。

「マユ!」

「あ、ケン兄」

マユミはひどく嬉しそうな顔をケンジに向けた。

彼女の背後の白い光を投げかけている街灯の下に蚊柱が立っていた。

「どうしたんだ?」

ケンジはマユミのそばで自転車を降りた。

「パンクしちゃったんだ……」

「パンク?」

「うん」

確かにマユミが押す自転車の前輪のタイヤは無残につぶれている。

「母さん、心配してたぞ」

「そう」

マユミは申し訳なさそうな顔をした。

「俺も……」ケンジは少し照れたようにそう言いかけ、続く言葉を呑み込んだ。

「え?」

「い、いや。何でもない」

ケンジはケータイを取り出し、素早くボタンを押した。

「母さんにメールした。帰ろうか、マユ」

「うん」

ケンジはマユミと自転車を交換し、それを押しながら横に並んで妹の足取りに合わせてゆっくりと歩いた。

「良かった、ケン兄、ありがとう。迎えに来てくれて」

「気にするな」

マユミは不安そうな顔をケンジに向けた。「夜は一人だと怖い」

ケンジは足を止めた。

「何かあったのか?」

マユミも立ち止まった。「変なヤンキーに声かけられた」

「ほんとか?」

「うん。コンビニの前で。でも無視して走って逃げた」

「そうか。今度から電話しろよ。いつでも迎えにきてやるから」

「ほんとに? 嬉しい、ケン兄」

マユミは本当に嬉しそうな顔をした。

「って言うか、今度はちゃんと忘れずにケータイ持って出かけるんだぞ」

「うん……」マユミは頭を掻いた。

二人は再び並んで歩き始めた。

「もう、やんなっちゃう。明日、朝早いのに……」

「自転車屋、もう開いてないな、この時間」

「ついてない……」

うつむくマユミに、ケンジは努めて明るい声で言った。

「俺のその自転車使えよ」

「え?」

「帰ったら、サドル、おまえに合わせて低くしといてやるから、それで明日部活に行けばいい」

「ケン兄は?」

「俺は走って行く。自主トレにもなるし」

「いいの? ケン兄」

「気にするなって」ケンジはマユミに顔を向けて笑った。

マユミは立ち止まり、ケンジの笑顔を見つめた。「ご、ごめんね、ケン兄」

そう呟きながらマユミは自分の胸が少しずつ熱くなっていくのを感じていた。

その夜、マユミはベッドの端に腰を下ろし、美穂が貸してくれた本をバッグから取り出した。

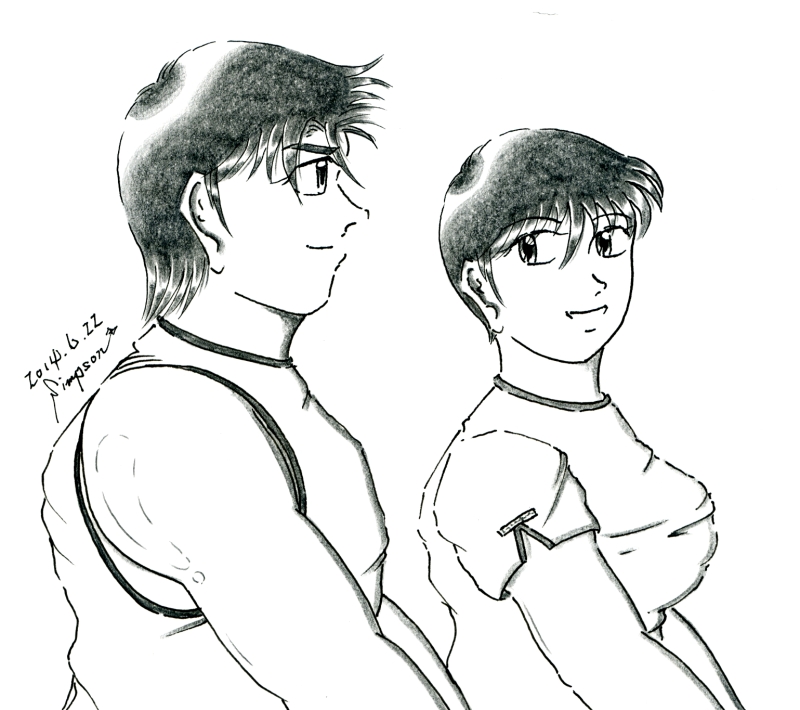

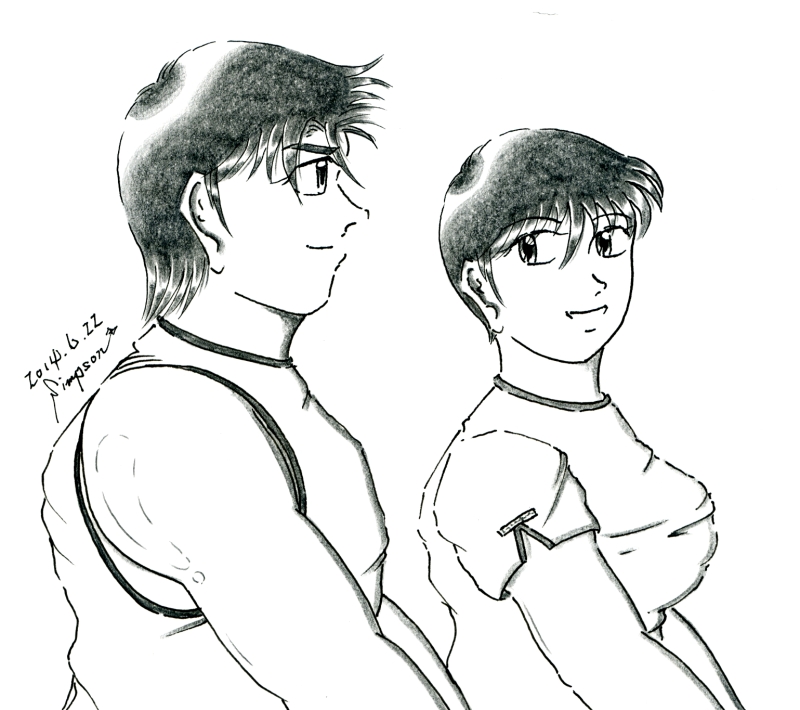

その表紙には、頬を寄せ合い、幸せそうに微笑む兄妹らしい男女のイラストが描かれていた。

マユミはそっとそのページをめくった。

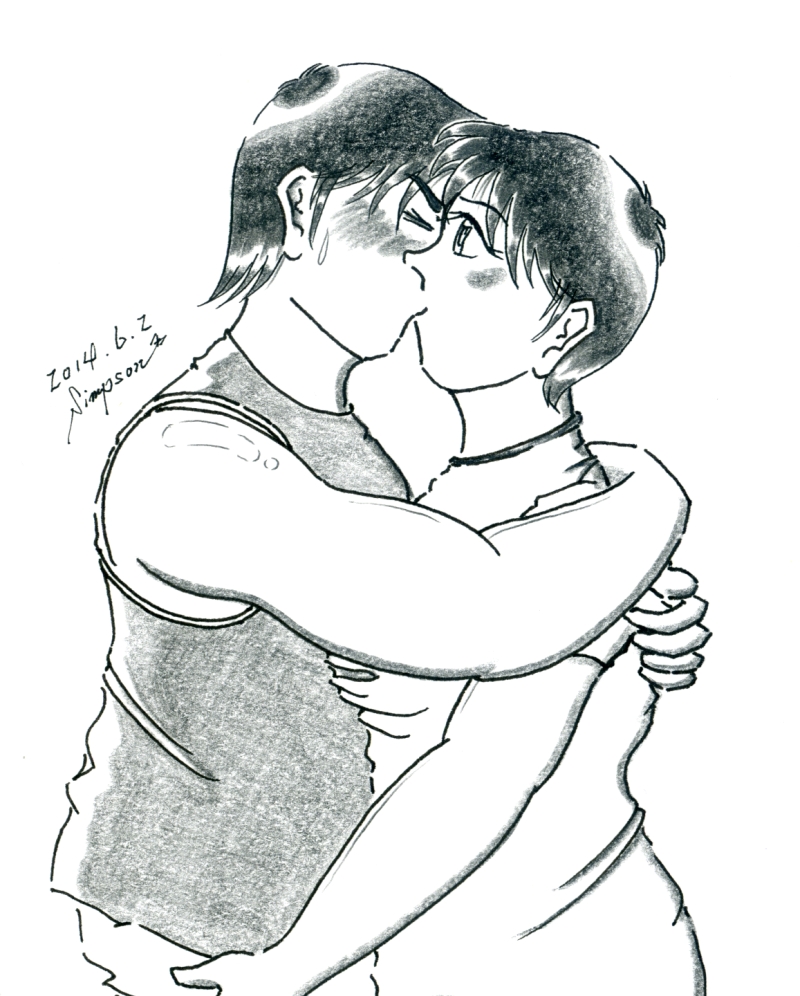

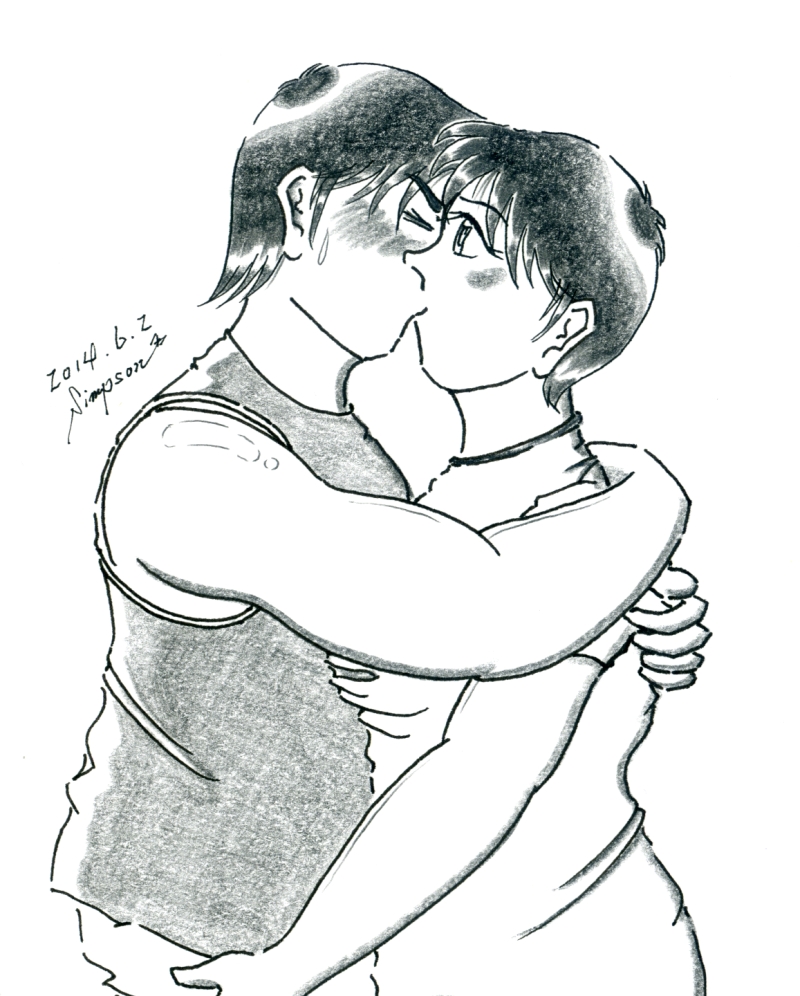

本の真ん中辺りに、一ページ全部を使って描かれた挿絵があった。それは主人公の兄妹が、一糸纏わぬ姿で身体を重ね合って貪るようにキスをしているイラストだった。

マユミの顔がかっと熱を帯びた。

彼女は見開きのもう一方のページに書かれている文章を目で追った。

『昌広は、全身に汗を光らせ、激しく身体を揺さぶっていた。妹の恭子は、兄の背にきつく腕を巻きつけたままで、同じように身体を揺すり、甘い喘ぎ声を上げた。』

ごくり、とマユミは唾を飲み込んだ。

『出る、出る、イくっ、恭子っ! 兄の昌広が叫び、身体を硬直させた。 どくんどくん…… 彼の身体から白く熱い想いが妹の中に注がれた。 マサ兄ーっ 恭子も叫び、愛しい兄の身体をさらに強く抱きしめた』

マユミの鼓動は最高に速く、大きくなっていた。

「(『白く熱い想い』って、精液の事……だよね)」

マユミは、本を閉じ、ベッドの枕元に置いて、ごろんと横になり、焦ったように灯りを消して、ケットを頭からかぶってしまった。

◆

8月2日。水曜日。

マユミが朝、起きて食卓に就いた時、横にいつもいるはずのケンジはすでにいなかった。

「今日、電話して自転車屋さんに来てもらうから」

母親がテーブルにごはんをよそった茶碗を運んできて、マユミの前に置きながら言った。

「うん。ありがとうママ」

「ケンジの自転車、あんた乗れるの?」

「うん。サドル下げてもらってるから」

「優しいお兄ちゃんで良かったわね」

母親はマユミの向かいに座って、たくあんを一切れ箸でつまみ上げた。

ケンジの自転車は、やはり少し勝手が違っていた。マユミはその細身の硬いサドルに跨がって、恐る恐るペダルを踏み込んだ。ふらつきながら彼女は自分の高校への道を辿った。

郵便局の前の歩道を進んでいた時、前に小さな幼稚園児の列が伸びているのに気づいて、マユミは道路側に自転車を寄せた。そこには黄色い点字ブロックがずっと続いていて、園児たちから距離を取ろうとすると、自ずとその上を走らなければならなかった。

園児の列を追い越してしまうまで、マユミの乗った自転車は点字ブロックの凹凸の上を走った。

「え? な、何だか……」

マユミはサドルに跨がった自分の股間に、今まで感じた事のない感覚が生まれてきた事に気づき、思わず自転車を止めた。

「な、何だろう……変な感じ……」

それは何とも言えない快感の一種だった。

点字ブロックの上をタイヤが走り、硬くて細いケンジの自転車のサドルからの振動が、彼女の秘部を刺激していたのだった。

マユミはもう一度ペダルをゆっくりと漕ぎ始めた。そして自転車を敢えて黄色いブロックの上を走らせた。少し前屈みになると、その快感が増す事を知ったマユミは、そのままずっとその細かい振動に身を任せたまま、自転車を走らせた。

学校に着いた時、マユミの息は荒くなっていた。

自転車を駐輪場に駐めた時、脚の付け根に湿ったような感覚がある事に気づいた。

「え? なに?」

マユミは驚いて駐輪場の奥に駆け込み、人目を憚りながら足をもぞもぞさせて太ももをこすり合わせた。

穿いていたショーツがしっとりと濡れているようだった。

「やだ……あたし……」

その時、背後から美穂の声がした。「マユミー」

慌ててマユミは駐輪場から飛び出した。

「何してるの? そんな狭い所で」

美穂は自転車を降りた。

「お、おはよう、美穂」マユミは乗ってきたケンジの自転車の籠から焦ったように荷物を取り出し、肩に掛けた。

「あれ、いつものチャリと違うね」

「あ、あの、これ、ケン兄のなんだ」

「ケンジ君の?」美穂は目を輝かせた。「なんであんたが乗ってるの?」

「昨日、大会の帰りにあたしの自転車パンクしちゃって。だから借りたの」

「いいなー。ケンジ君のチャリに乗れるなんて」

「おはよー」

遠くから声がして、ユカリが全速力で自転車を飛ばし、耳障りな音を立ててブレーキを掛けた。

「二人とも今だったんだー」

彼女ははあはあと大きく息をしていた。

「おはよう、ユカリ」美穂が言った。「今日は早いね。いつも遅刻ギリギリで来るあんたが。珍しいじゃん」

「心入れ替えた、って事にしといて」

ユカリは悪戯っぽく笑った。

「ところでマユミ、あんたケンジ君とツーショットで夜道を歩いてたね」

「え?」

マユミは意表を突かれてユカリを見た。

「昨夜、二人で押しチャリして帰ってたでしょ」

「ほんとに? マユミ」美穂が言った。

「だから、言ったでしょ、あたしの自転車パンクしたって。心配してケン兄が迎えに来てくれたから一緒に帰ってたんだよ」

「あたし、一瞬二人が恋人同士に見えたよ」

「いいなー」美穂は大げさに仰け反って大声を出した。「ケンジ君に心配された上に、並んで歩いて、しかも彼のチャリを使える……。あたしマユミに嫉妬しちゃうよ」

「なに? パンクしちゃったの? マユミ」

「う、うん」

「で、これがケンジ君のチャリ」美穂がふてくされたように言って、マユミの乗ってきた自転車を指さした。

「そっかー」ユカリが感心したように言った。「高校生ぐらいって、兄妹いがみ合ったり無関心だったりする事が多いのに、ホント珍しいよね、あんたとケンジ君。仲良過ぎじゃん?」

「だよねー」美穂も言った。「実は、ケンジ君、マユミに気があるんじゃない?」

「えっ?!」マユミはみるみる赤面した。

「可能性あるよね。あんた巨乳だし。天然入ってて、無害そうで、男子高校生ウケ、いいからね。しかも一緒に暮らしてるから、抱こうと思えばいつだって、」

マユミの顔から火が噴いた。

「でもケンジ君は世の中のオトコと違って、紳士だよ。そんないやらしい下心持ってるわけないじゃん」

「それもそうか。それに兄妹だしね」ユカリと美穂は顔を見合わせて笑った。

部室の前でケンジは、リュックを下ろしながら、噴き出した汗を首に掛けたタオルで拭った。

拓志がエナメルバッグを担ぎ直しながら言った。

「何だよ、ケンジ、おまえチャリはどうした?」

「マユに貸した」ケンジは言った。

「何だと?! マユミちゃんに? なんで」

色めき立った拓志の態度に、少したじろいだ様子でケンジは答えた。

「マ、マユの自転車が昨夜パンクしちまってさ、あいつも朝早いから俺のを貸してやったんだ」

拓志は部室の中でパック入りの豆乳を飲んでいた康男に向かって大声を上げた。

「康男、聞いてくれ、こいつマユミちゃんに自分のチャリ、貸してやったんだと」

「何っ?!」

康男はいきなり立ち上がった。「って事は、ケンジ、マユミちゃんはおまえと間接エッチしたって事なんだな?」

「なっ!」ケンジもいきなり大声を出した。「な、何だよ、『間接エッチ』って!」

「だってそうだろ? おまえの跨がったサドルにマユミちゃんが股間を擦りつけてるって事だろ?」

「ばっ!」ケンジは真っ赤になって言葉を失った。

拓志が呆れたように言った。

「康男の妄想はぶっとんでるな、相変わらず」

◆

その夜、マユミはベッドに腹ばいになって、美穂から借りた本を広げ、食い入るように読みふけっていた。

『昌広は、自分のTシャツを着た妹を抱きしめ、そっとキスをした。 「マサ兄のTシャツ。おっきいね」 恥じらったようにそう言う恭子の頬を優しく撫でた昌広は照れたように言った。 「こんなのも、『彼シャツ』っていうのかな」 それから彼は妹が着ている自分のシャツの裾をめくり上げて、硬く隆起した乳首を舐め、唇を突き出して吸った。妹は甘い声で喘いだ』

マユミは、パジャマ代わりの薄いTシャツをめくり上げて自分の胸をブラ越しにそっと触ってみた。そして、乳首の辺りに指を這わせてみた。くすぐったいような、むず痒いような感覚だった。

『兄の指がクリトリスを撫でると、恭子はさらに大きく身体をくねらせた。 「ああ、マサ兄、いい気持ち、あたし、もうだめ……」 昌広は、そうしてその小さな粒を弄びながら、舌を彼女のしっとりと潤ったクレバスに這わせ始めた。恭子は身体を激しく痙攣させて叫んだ。 「マサ兄! あたし、イっちゃいそうっ!」』

マユミは本を放りだして、ばたんと仰向けになった。そして荒い息を繰り返しながら、ショートパンツの中に手を入れ、恐る恐る自分の股間に指を這わせ始めた。

「(ク、クリトリスって……)」

ショーツの中の汗ばんだヘアの下に、それはあった。敢えて自分でその部分に触れるのは初めてだった。両側の襞をそっと開き、そこに隠れていた小さな粒を撫でてみた。

「いっ!」

敏感になったそれは、指で擦られてびりっとした痛みを生じさせた。

マユミは穿いていたショートパンツを下ろし、ショーツも下げて、右手の薬指を一度舐めて唾液で濡らした後、もう一度その神秘的な器官に触れた。

「んっ!」

じりっとした感覚が彼女の身体を駆け抜けた。しかし、それはさっきの痛みとは違う感じだった。今朝、ケンジの自転車に乗っている時に身体を襲った快感に似ていた。

いつしかマユミは夢中でその粒や谷間を指で刺激し続けていた。痛みや違和感に混じって、時々身体全体に得も言われぬ心地よさが広がった。彼女は時を忘れてその行為に耽っていた。

マユミは右腕に疲労感を覚え、ぐったりと身体を弛緩させた。彼女の秘部は、いつしかしっとりと潤っていた。

階段を上ってくる足音で、ふと我に返ったマユミは、身体を起こした。

続けて隣のケンジの部屋のドアが閉められる音がした。

マユミはベッドを下りてショートパンツを穿き直し、部屋を出て、隣のドアをノックした。

「ケ、ケン兄、いる?」

「いるよー」

ケンジの声がした。

「入っていい?」

「いいぞ」

ドアを開けてマユミは部屋の中を見回した。

「最近、ケン兄の部屋、ちょっと片付いてない? こないだ入った時もそう思ったけど」

「何だよ。いいだろ。散らかってるより」

「そりゃそうだけど。それに、」

「それに、何だよ」

「前ほどオトコ臭くないね」ケンジの部屋はほんのりと柑橘系の匂いがした。「何? 彼女でもできた?」

「か、彼女なんかいないって言っただろ」

「ほんとに?」

「しつこい。神に誓って彼女はいないよ」

「いや、別に神に誓う程の事でもないから」

「で、何の用だ?」

ケンジは椅子から立ち上がってマユミに身体を向けた。

マユミはその兄の逞しい姿を改めて上から下まで眺めてみた。胸が熱くなり始めた。

「一昨日さ、一緒にお茶飲んだ時、あたしここにハンカチ忘れていかなかったっけ?」

マユミはその日の夜中見てしまったケンジの姿を思い出して、少し顔を赤らめた。

「ああ、あったあった。これだろ?」

ケンジが引き出しから取り出したそれはきれいにたたまれていた。

「洗濯してアイロンも掛けといたから。ありがたく思え」

「え? そんなに汚れてた?」マユミは兄の反応を窺った。

「そ、そういうわけじゃないけど、それがエチケットってもんだろ?」

マユミはますます胸が熱くなった。

「意外と紳士なんだね、ケン兄」

「気づくのが遅いね」

「そうそう、それから、」マユミはちょっとだけ間を置いて続けた。「あたしの学校の体育祭でダンスの時黒のTシャツ着なきゃいけないんだけど、ケン兄持ってる?」

「黒のTシャツ? あるけど。サイズが合わないんじゃ?」

「いいの、多少大きい方がお洒落だし」

ケンジはクローゼットの中に入って行った。「マユ、何枚かあるけど、どれがいい?」

「え? 何でもいいけど……」

「お、おまえもちょっと来いよ」狭いクローゼットの中からケンジが躊躇いがちに言った。マユミは少し戸惑いながらも、その薄暗い空間の中に入っていった。

「これと、これ。こっちにもあるけど」ケンジは3枚のTシャツを手にとってマユミに見せた。

「汚れるかも知れないから、一番着古したのでいい」

「じゃあ、これだな」ケンジは一枚を手に残して、後の二枚は引き出しにしまった。「う、後ろ向けよ」

「え……う、うん」

マユミは少し赤くなりながらケンジに背を向けた。ケンジは手に持ったTシャツを広げ、背中からマユミの肩に合わせてみた。「ちょ、ちょっと大きいかな」そして彼女の背中にそっと押し付けた。

ケンジの指が自分の肩や背中に触れる度にマユミの鼓動は速くなっていった。その事を悟られまいとマユミは慌てて言った。「だ、大丈夫だよ。これで」そしてクローゼットを出た。

「じゃ、じゃあ、借りるね。終わったらちゃんと洗って返すから」

「そのままでもいいぞ」

「え?」

「い、いや、洗濯するの、面倒だろ?」

「エチケットだから……」マユミは少しうつむいてそう言った後、ケンジの部屋を出た。

ケンジは、たった今、間近で感じた妹の体温の余韻を味わっていた。自分の指で触れた彼女の肩の柔らかさや背中の温もりを、閉められたドアの前に佇んだまま反芻していた。彼の鼓動は図らずも速くなっていった。

部屋に戻ったマユミは、たった今ケンジから借りたTシャツを着てみる事にした。上着を脱いでブラジャーを外した。露わになった上半身に、兄の着古されて、少し白く毛羽立った黒いTシャツを直接身につけた。布が乳首を柔らかく擦り、マユミは、顔がますます上気するのを感じていた。

ショートパンツも脱いでみた。そして姿見に自分の全身を映してみた。Tシャツは白いショーツが半分隠れるぐらいの丈だった。

その時部屋のドアがノックされた。「マユ、」

「ケン兄!」

マユミは慌てた。「ちょ、ちょっと待って。まだドア開けないで」

「わ、わかった」

マユミは急いで元のTシャツに着直し、パンツも穿き直して部屋のドアを開けた。

「ど、どうしたの? ケン兄」

「ご、ごめん、着替えかなんかしてたのか?」

「ま、まあね」

ベッドの上に、さっきマユミに貸した自分の黒いTシャツがあった。脱ぎ捨てられたブラジャーがそれにまつわりつくように絡まっているのにケンジは気づいて、慌てて目をそらした。

「い、いや、あの、あのな、」ケンジは口ごもった。

マユミの身体は、もう表情や態度に出てしまうほどに疼き始めていた。一昨日目にした逞しい兄の身体と、今し方自分の身体に何度も触れた兄の指の感触を思い出したのだった。

ケンジの身体はすでに熱くなっていたが、マユミの姿を見るなり、ますますその温度が上昇した。数日前に見たマユミの美しい白い肌と豊かなバストを思い出したのだった。

彼は着衣越しに妹の胸の膨らみを見つめた。「マ、マユ……」

「ケ、ケン兄……」

ケンジは部屋に入るとドアを乱暴に後ろ手で閉めた。そして目の前の妹の身体をぎゅっと抱きしめた。

「えっ!」マユミは小さく叫んだ。

「お、俺、もう我慢の限界だ」そしてマユミの唇に自分のそれを押し当てた。歯と歯が当たって、小さくカチリと音がした。

「んん……」マユミは小さな声で呻いたが、ケンジの身体をはね除けもせず、その逞しい腕に抱かれたまま、その乱暴な、しかし不思議と快い力に身を任せていた。

一瞬の後、ケンジは口を離した。

「ご、ごめん!」ケンジは叫ぶように言って、マユミから身体を離し、真っ赤になって彼女から目をそらした。「お、俺、と、とんでもない事を……」

マユミは無言でうつむいていた。

「ほんっとに、ごめん。こ、この事は忘れてくれ」そしてケンジは慌ててドアを開け、マユミの部屋を出て行った。

ケンジは部屋の灯りを消して真っ暗にした。そしてベッドに突っ伏したまま動かなかった。だが、息は荒く、鼓動も速かった。

「収まれ! 収まるんだ!」ケンジは小さく叫んだ。しかし、たった今抱いた妹の体温、着衣越しではあったが、その肌の柔らかさ、抱きしめた時に感じた胸の膨らみの弾力、そしてひどく柔らかで温かい唇の感触が生々しく残り、いつまでも鼓動も体温も収まる気配はなかった。

彼はベッドの布団の下に隠してあった小さなショーツを取り出した。そしてそれで自分の口と鼻を塞ぎ、大きく喘ぎ出した。「ああ、マユ、マユ!」もはやケンジの身体の疼きは臨界点に達していた。「おまえが好きだ! マユ! もう無理だ、我慢できない!」そう言いながらケンジは身につけていたシャツとハーフパンツを脱ぎ捨て、黒い下着一枚になった。

枕にしがみつき、マユミの白いショーツの匂いを嗅ぎながらケンジは激しく腰を動かした。

「イ、イくっ! マ、マユっ!」びゅるっ! びゅくっ! びゅくびゅく、びくびくびく……。

そして彼は自分の下着の中に大量に精液を放出したのだった。

一人になったマユミは灯りを消し、部屋を真っ暗にして、ベッドに倒れ込んだ。そしてショートパンツを脱ぎ去り、ショーツとケンジの黒いTシャツだけの姿になった。彼女はケンジのTシャツを着たままショーツ越しに自分の秘部をさすり始めた。「ああ……、ケン兄」びくんと身体が反応し、ぐんぐんと興奮が高まっていく。

マユミはショーツの中に手を差し入れ、指で自らの谷間を刺激した。ショーツを濡らしながら彼女はさっきのケンジの唇の柔らかさと温もりを思い出していた。「ああ、ケン兄、ケン兄!」マユミの指の動きが激しくなると、身体もそれに合わせて激しく痙攣した。「ああ! ケン兄! も、もうだめっ、ケン兄ーっ!」

ページ上へ戻るマユミの高校もミーティングが終わって解散になった。

「じゃあね、マユミ。また明日」ユカリが大きく手を振りながら迎えに来ていた自動車に乗り込んだ。

「気をつけてね、マユミ」美穂も言って、車に乗り込んだ。

そのテールライトが角を曲がって見えなくなると、マユミは駐車場脇の駐輪場に歩き、自分の自転車の鍵を外し、前の籠に大きな荷物を押し込んだ。マユミの自宅はここからそれほど遠くないので、いつもこの屋内プール会場で大会がある時は自転車で来る事にしていた。

彼女は、サドルに跨がってペダルに足を掛け会場を後にした。

マユミが会場を出てすぐの交差点を曲がった時、急にハンドルを取られ、ふらついて、思わず自転車のブレーキを掛けた。

「え? なに?」

マユミは自転車を降りて、街灯の下までそれを押して行き、スタンドを立てた。

「やだ、パンクしてる……」

前輪のタイヤがひしゃげている。

「最低……」

マユミはバッグのファスナーを開けかけ、手を止めた。「そうだった、ケータイ家に置いたままだったんだ……。もう、こんな時に限って……」

彼女は小さくため息をついて、仕方なく自転車を押しながら帰途についた。

いつもマユミたちマネージャが部活で使うプロテインを買うドラッグストアを過ぎて、賑やかな青葉通りアーケードを横切った所にコンビニがあった。その入り口前のゴミ箱の横に二人の男が溜まってたばこを吹かしていた。そのうちの一人が、歩道を自転車を押しながら歩いていたマユミに声を掛けた。

「そこのでっかい乳のねえちゃん!」

マユミは一瞬びっくりして足を止めたが、すぐに知らないふりをして歩き始めた。

「遊んでかなーい! 俺たちに揉ませてよ、そのおっぱい」

違う男が叫び、もう一人といっしょに大声で笑った。

マユミは急ぎ足でそこを離れた。

「マユミ、遅いわね……」

夕食の支度をしながら母親が呟いた。丁度入浴の準備をして二階から下りてきたケンジに、彼女は身体を向けて言った。「あんた、今日の大会でマユミと一緒だったんでしょ?」

「え?」ケンジは浴室の前で立ち止まった。

「マユミ、帰りが遅いんだけど。大会が終わったのって、まだ日がある頃だったんでしょ?」

「マユの高校はいつもミーティングが念入りなんだ。じきに帰ってくるんじゃない?」

「にしても……」母親は壁の時計を見た。

「ケータイに電話しようか?」

「さっき掛けたらあの子の部屋の中で着メロが鳴ってたわ」

ケンジは肩をすくめた。

「心配だから、あんた迎えに行って」

「お、俺が?」ケンジは右手の親指を立てて自分の鼻に突きつけた。

「あんたマユミの帰りのルート、知ってるんでしょ?」

「わ、わかったよ。しょうがないな」

ケンジはそう言いながら、少し心を熱くしていた。それを母親に悟られまいと、彼は着替えを浴室に放り込んで、そそくさと玄関に急いだ。

靴を履きながらケンジは母親に顔を向けた。「行ってくる」

「お願いねー」

母親は振り向きもせず、パン粉をまぶした豚肉を油の中に入れた。じゅうっと派手な音がケンジの背後で聞こえた。

ケンジは大会が行われた会場への道を自転車で辿った。顔が火照り、鼓動が少し速くなっていた。

二つ目の交差点を過ぎた頃、不安げな表情で自転車を押していたマユミを見つけて、ペダルを漕ぐ足に力を込めた。

「マユ!」

「あ、ケン兄」

マユミはひどく嬉しそうな顔をケンジに向けた。

彼女の背後の白い光を投げかけている街灯の下に蚊柱が立っていた。

「どうしたんだ?」

ケンジはマユミのそばで自転車を降りた。

「パンクしちゃったんだ……」

「パンク?」

「うん」

確かにマユミが押す自転車の前輪のタイヤは無残につぶれている。

「母さん、心配してたぞ」

「そう」

マユミは申し訳なさそうな顔をした。

「俺も……」ケンジは少し照れたようにそう言いかけ、続く言葉を呑み込んだ。

「え?」

「い、いや。何でもない」

ケンジはケータイを取り出し、素早くボタンを押した。

「母さんにメールした。帰ろうか、マユ」

「うん」

ケンジはマユミと自転車を交換し、それを押しながら横に並んで妹の足取りに合わせてゆっくりと歩いた。

「良かった、ケン兄、ありがとう。迎えに来てくれて」

「気にするな」

マユミは不安そうな顔をケンジに向けた。「夜は一人だと怖い」

ケンジは足を止めた。

「何かあったのか?」

マユミも立ち止まった。「変なヤンキーに声かけられた」

「ほんとか?」

「うん。コンビニの前で。でも無視して走って逃げた」

「そうか。今度から電話しろよ。いつでも迎えにきてやるから」

「ほんとに? 嬉しい、ケン兄」

マユミは本当に嬉しそうな顔をした。

「って言うか、今度はちゃんと忘れずにケータイ持って出かけるんだぞ」

「うん……」マユミは頭を掻いた。

二人は再び並んで歩き始めた。

「もう、やんなっちゃう。明日、朝早いのに……」

「自転車屋、もう開いてないな、この時間」

「ついてない……」

うつむくマユミに、ケンジは努めて明るい声で言った。

「俺のその自転車使えよ」

「え?」

「帰ったら、サドル、おまえに合わせて低くしといてやるから、それで明日部活に行けばいい」

「ケン兄は?」

「俺は走って行く。自主トレにもなるし」

「いいの? ケン兄」

「気にするなって」ケンジはマユミに顔を向けて笑った。

マユミは立ち止まり、ケンジの笑顔を見つめた。「ご、ごめんね、ケン兄」

そう呟きながらマユミは自分の胸が少しずつ熱くなっていくのを感じていた。

その夜、マユミはベッドの端に腰を下ろし、美穂が貸してくれた本をバッグから取り出した。

その表紙には、頬を寄せ合い、幸せそうに微笑む兄妹らしい男女のイラストが描かれていた。

マユミはそっとそのページをめくった。

本の真ん中辺りに、一ページ全部を使って描かれた挿絵があった。それは主人公の兄妹が、一糸纏わぬ姿で身体を重ね合って貪るようにキスをしているイラストだった。

マユミの顔がかっと熱を帯びた。

彼女は見開きのもう一方のページに書かれている文章を目で追った。

『昌広は、全身に汗を光らせ、激しく身体を揺さぶっていた。妹の恭子は、兄の背にきつく腕を巻きつけたままで、同じように身体を揺すり、甘い喘ぎ声を上げた。』

ごくり、とマユミは唾を飲み込んだ。

『出る、出る、イくっ、恭子っ! 兄の昌広が叫び、身体を硬直させた。 どくんどくん…… 彼の身体から白く熱い想いが妹の中に注がれた。 マサ兄ーっ 恭子も叫び、愛しい兄の身体をさらに強く抱きしめた』

マユミの鼓動は最高に速く、大きくなっていた。

「(『白く熱い想い』って、精液の事……だよね)」

マユミは、本を閉じ、ベッドの枕元に置いて、ごろんと横になり、焦ったように灯りを消して、ケットを頭からかぶってしまった。

◆

8月2日。水曜日。

マユミが朝、起きて食卓に就いた時、横にいつもいるはずのケンジはすでにいなかった。

「今日、電話して自転車屋さんに来てもらうから」

母親がテーブルにごはんをよそった茶碗を運んできて、マユミの前に置きながら言った。

「うん。ありがとうママ」

「ケンジの自転車、あんた乗れるの?」

「うん。サドル下げてもらってるから」

「優しいお兄ちゃんで良かったわね」

母親はマユミの向かいに座って、たくあんを一切れ箸でつまみ上げた。

ケンジの自転車は、やはり少し勝手が違っていた。マユミはその細身の硬いサドルに跨がって、恐る恐るペダルを踏み込んだ。ふらつきながら彼女は自分の高校への道を辿った。

郵便局の前の歩道を進んでいた時、前に小さな幼稚園児の列が伸びているのに気づいて、マユミは道路側に自転車を寄せた。そこには黄色い点字ブロックがずっと続いていて、園児たちから距離を取ろうとすると、自ずとその上を走らなければならなかった。

園児の列を追い越してしまうまで、マユミの乗った自転車は点字ブロックの凹凸の上を走った。

「え? な、何だか……」

マユミはサドルに跨がった自分の股間に、今まで感じた事のない感覚が生まれてきた事に気づき、思わず自転車を止めた。

「な、何だろう……変な感じ……」

それは何とも言えない快感の一種だった。

点字ブロックの上をタイヤが走り、硬くて細いケンジの自転車のサドルからの振動が、彼女の秘部を刺激していたのだった。

マユミはもう一度ペダルをゆっくりと漕ぎ始めた。そして自転車を敢えて黄色いブロックの上を走らせた。少し前屈みになると、その快感が増す事を知ったマユミは、そのままずっとその細かい振動に身を任せたまま、自転車を走らせた。

学校に着いた時、マユミの息は荒くなっていた。

自転車を駐輪場に駐めた時、脚の付け根に湿ったような感覚がある事に気づいた。

「え? なに?」

マユミは驚いて駐輪場の奥に駆け込み、人目を憚りながら足をもぞもぞさせて太ももをこすり合わせた。

穿いていたショーツがしっとりと濡れているようだった。

「やだ……あたし……」

その時、背後から美穂の声がした。「マユミー」

慌ててマユミは駐輪場から飛び出した。

「何してるの? そんな狭い所で」

美穂は自転車を降りた。

「お、おはよう、美穂」マユミは乗ってきたケンジの自転車の籠から焦ったように荷物を取り出し、肩に掛けた。

「あれ、いつものチャリと違うね」

「あ、あの、これ、ケン兄のなんだ」

「ケンジ君の?」美穂は目を輝かせた。「なんであんたが乗ってるの?」

「昨日、大会の帰りにあたしの自転車パンクしちゃって。だから借りたの」

「いいなー。ケンジ君のチャリに乗れるなんて」

「おはよー」

遠くから声がして、ユカリが全速力で自転車を飛ばし、耳障りな音を立ててブレーキを掛けた。

「二人とも今だったんだー」

彼女ははあはあと大きく息をしていた。

「おはよう、ユカリ」美穂が言った。「今日は早いね。いつも遅刻ギリギリで来るあんたが。珍しいじゃん」

「心入れ替えた、って事にしといて」

ユカリは悪戯っぽく笑った。

「ところでマユミ、あんたケンジ君とツーショットで夜道を歩いてたね」

「え?」

マユミは意表を突かれてユカリを見た。

「昨夜、二人で押しチャリして帰ってたでしょ」

「ほんとに? マユミ」美穂が言った。

「だから、言ったでしょ、あたしの自転車パンクしたって。心配してケン兄が迎えに来てくれたから一緒に帰ってたんだよ」

「あたし、一瞬二人が恋人同士に見えたよ」

「いいなー」美穂は大げさに仰け反って大声を出した。「ケンジ君に心配された上に、並んで歩いて、しかも彼のチャリを使える……。あたしマユミに嫉妬しちゃうよ」

「なに? パンクしちゃったの? マユミ」

「う、うん」

「で、これがケンジ君のチャリ」美穂がふてくされたように言って、マユミの乗ってきた自転車を指さした。

「そっかー」ユカリが感心したように言った。「高校生ぐらいって、兄妹いがみ合ったり無関心だったりする事が多いのに、ホント珍しいよね、あんたとケンジ君。仲良過ぎじゃん?」

「だよねー」美穂も言った。「実は、ケンジ君、マユミに気があるんじゃない?」

「えっ?!」マユミはみるみる赤面した。

「可能性あるよね。あんた巨乳だし。天然入ってて、無害そうで、男子高校生ウケ、いいからね。しかも一緒に暮らしてるから、抱こうと思えばいつだって、」

マユミの顔から火が噴いた。

「でもケンジ君は世の中のオトコと違って、紳士だよ。そんないやらしい下心持ってるわけないじゃん」

「それもそうか。それに兄妹だしね」ユカリと美穂は顔を見合わせて笑った。

部室の前でケンジは、リュックを下ろしながら、噴き出した汗を首に掛けたタオルで拭った。

拓志がエナメルバッグを担ぎ直しながら言った。

「何だよ、ケンジ、おまえチャリはどうした?」

「マユに貸した」ケンジは言った。

「何だと?! マユミちゃんに? なんで」

色めき立った拓志の態度に、少したじろいだ様子でケンジは答えた。

「マ、マユの自転車が昨夜パンクしちまってさ、あいつも朝早いから俺のを貸してやったんだ」

拓志は部室の中でパック入りの豆乳を飲んでいた康男に向かって大声を上げた。

「康男、聞いてくれ、こいつマユミちゃんに自分のチャリ、貸してやったんだと」

「何っ?!」

康男はいきなり立ち上がった。「って事は、ケンジ、マユミちゃんはおまえと間接エッチしたって事なんだな?」

「なっ!」ケンジもいきなり大声を出した。「な、何だよ、『間接エッチ』って!」

「だってそうだろ? おまえの跨がったサドルにマユミちゃんが股間を擦りつけてるって事だろ?」

「ばっ!」ケンジは真っ赤になって言葉を失った。

拓志が呆れたように言った。

「康男の妄想はぶっとんでるな、相変わらず」

◆

その夜、マユミはベッドに腹ばいになって、美穂から借りた本を広げ、食い入るように読みふけっていた。

『昌広は、自分のTシャツを着た妹を抱きしめ、そっとキスをした。 「マサ兄のTシャツ。おっきいね」 恥じらったようにそう言う恭子の頬を優しく撫でた昌広は照れたように言った。 「こんなのも、『彼シャツ』っていうのかな」 それから彼は妹が着ている自分のシャツの裾をめくり上げて、硬く隆起した乳首を舐め、唇を突き出して吸った。妹は甘い声で喘いだ』

マユミは、パジャマ代わりの薄いTシャツをめくり上げて自分の胸をブラ越しにそっと触ってみた。そして、乳首の辺りに指を這わせてみた。くすぐったいような、むず痒いような感覚だった。

『兄の指がクリトリスを撫でると、恭子はさらに大きく身体をくねらせた。 「ああ、マサ兄、いい気持ち、あたし、もうだめ……」 昌広は、そうしてその小さな粒を弄びながら、舌を彼女のしっとりと潤ったクレバスに這わせ始めた。恭子は身体を激しく痙攣させて叫んだ。 「マサ兄! あたし、イっちゃいそうっ!」』

マユミは本を放りだして、ばたんと仰向けになった。そして荒い息を繰り返しながら、ショートパンツの中に手を入れ、恐る恐る自分の股間に指を這わせ始めた。

「(ク、クリトリスって……)」

ショーツの中の汗ばんだヘアの下に、それはあった。敢えて自分でその部分に触れるのは初めてだった。両側の襞をそっと開き、そこに隠れていた小さな粒を撫でてみた。

「いっ!」

敏感になったそれは、指で擦られてびりっとした痛みを生じさせた。

マユミは穿いていたショートパンツを下ろし、ショーツも下げて、右手の薬指を一度舐めて唾液で濡らした後、もう一度その神秘的な器官に触れた。

「んっ!」

じりっとした感覚が彼女の身体を駆け抜けた。しかし、それはさっきの痛みとは違う感じだった。今朝、ケンジの自転車に乗っている時に身体を襲った快感に似ていた。

いつしかマユミは夢中でその粒や谷間を指で刺激し続けていた。痛みや違和感に混じって、時々身体全体に得も言われぬ心地よさが広がった。彼女は時を忘れてその行為に耽っていた。

マユミは右腕に疲労感を覚え、ぐったりと身体を弛緩させた。彼女の秘部は、いつしかしっとりと潤っていた。

階段を上ってくる足音で、ふと我に返ったマユミは、身体を起こした。

続けて隣のケンジの部屋のドアが閉められる音がした。

マユミはベッドを下りてショートパンツを穿き直し、部屋を出て、隣のドアをノックした。

「ケ、ケン兄、いる?」

「いるよー」

ケンジの声がした。

「入っていい?」

「いいぞ」

ドアを開けてマユミは部屋の中を見回した。

「最近、ケン兄の部屋、ちょっと片付いてない? こないだ入った時もそう思ったけど」

「何だよ。いいだろ。散らかってるより」

「そりゃそうだけど。それに、」

「それに、何だよ」

「前ほどオトコ臭くないね」ケンジの部屋はほんのりと柑橘系の匂いがした。「何? 彼女でもできた?」

「か、彼女なんかいないって言っただろ」

「ほんとに?」

「しつこい。神に誓って彼女はいないよ」

「いや、別に神に誓う程の事でもないから」

「で、何の用だ?」

ケンジは椅子から立ち上がってマユミに身体を向けた。

マユミはその兄の逞しい姿を改めて上から下まで眺めてみた。胸が熱くなり始めた。

「一昨日さ、一緒にお茶飲んだ時、あたしここにハンカチ忘れていかなかったっけ?」

マユミはその日の夜中見てしまったケンジの姿を思い出して、少し顔を赤らめた。

「ああ、あったあった。これだろ?」

ケンジが引き出しから取り出したそれはきれいにたたまれていた。

「洗濯してアイロンも掛けといたから。ありがたく思え」

「え? そんなに汚れてた?」マユミは兄の反応を窺った。

「そ、そういうわけじゃないけど、それがエチケットってもんだろ?」

マユミはますます胸が熱くなった。

「意外と紳士なんだね、ケン兄」

「気づくのが遅いね」

「そうそう、それから、」マユミはちょっとだけ間を置いて続けた。「あたしの学校の体育祭でダンスの時黒のTシャツ着なきゃいけないんだけど、ケン兄持ってる?」

「黒のTシャツ? あるけど。サイズが合わないんじゃ?」

「いいの、多少大きい方がお洒落だし」

ケンジはクローゼットの中に入って行った。「マユ、何枚かあるけど、どれがいい?」

「え? 何でもいいけど……」

「お、おまえもちょっと来いよ」狭いクローゼットの中からケンジが躊躇いがちに言った。マユミは少し戸惑いながらも、その薄暗い空間の中に入っていった。

「これと、これ。こっちにもあるけど」ケンジは3枚のTシャツを手にとってマユミに見せた。

「汚れるかも知れないから、一番着古したのでいい」

「じゃあ、これだな」ケンジは一枚を手に残して、後の二枚は引き出しにしまった。「う、後ろ向けよ」

「え……う、うん」

マユミは少し赤くなりながらケンジに背を向けた。ケンジは手に持ったTシャツを広げ、背中からマユミの肩に合わせてみた。「ちょ、ちょっと大きいかな」そして彼女の背中にそっと押し付けた。

ケンジの指が自分の肩や背中に触れる度にマユミの鼓動は速くなっていった。その事を悟られまいとマユミは慌てて言った。「だ、大丈夫だよ。これで」そしてクローゼットを出た。

「じゃ、じゃあ、借りるね。終わったらちゃんと洗って返すから」

「そのままでもいいぞ」

「え?」

「い、いや、洗濯するの、面倒だろ?」

「エチケットだから……」マユミは少しうつむいてそう言った後、ケンジの部屋を出た。

ケンジは、たった今、間近で感じた妹の体温の余韻を味わっていた。自分の指で触れた彼女の肩の柔らかさや背中の温もりを、閉められたドアの前に佇んだまま反芻していた。彼の鼓動は図らずも速くなっていった。

部屋に戻ったマユミは、たった今ケンジから借りたTシャツを着てみる事にした。上着を脱いでブラジャーを外した。露わになった上半身に、兄の着古されて、少し白く毛羽立った黒いTシャツを直接身につけた。布が乳首を柔らかく擦り、マユミは、顔がますます上気するのを感じていた。

ショートパンツも脱いでみた。そして姿見に自分の全身を映してみた。Tシャツは白いショーツが半分隠れるぐらいの丈だった。

その時部屋のドアがノックされた。「マユ、」

「ケン兄!」

マユミは慌てた。「ちょ、ちょっと待って。まだドア開けないで」

「わ、わかった」

マユミは急いで元のTシャツに着直し、パンツも穿き直して部屋のドアを開けた。

「ど、どうしたの? ケン兄」

「ご、ごめん、着替えかなんかしてたのか?」

「ま、まあね」

ベッドの上に、さっきマユミに貸した自分の黒いTシャツがあった。脱ぎ捨てられたブラジャーがそれにまつわりつくように絡まっているのにケンジは気づいて、慌てて目をそらした。

「い、いや、あの、あのな、」ケンジは口ごもった。

マユミの身体は、もう表情や態度に出てしまうほどに疼き始めていた。一昨日目にした逞しい兄の身体と、今し方自分の身体に何度も触れた兄の指の感触を思い出したのだった。

ケンジの身体はすでに熱くなっていたが、マユミの姿を見るなり、ますますその温度が上昇した。数日前に見たマユミの美しい白い肌と豊かなバストを思い出したのだった。

彼は着衣越しに妹の胸の膨らみを見つめた。「マ、マユ……」

「ケ、ケン兄……」

ケンジは部屋に入るとドアを乱暴に後ろ手で閉めた。そして目の前の妹の身体をぎゅっと抱きしめた。

「えっ!」マユミは小さく叫んだ。

「お、俺、もう我慢の限界だ」そしてマユミの唇に自分のそれを押し当てた。歯と歯が当たって、小さくカチリと音がした。

「んん……」マユミは小さな声で呻いたが、ケンジの身体をはね除けもせず、その逞しい腕に抱かれたまま、その乱暴な、しかし不思議と快い力に身を任せていた。

一瞬の後、ケンジは口を離した。

「ご、ごめん!」ケンジは叫ぶように言って、マユミから身体を離し、真っ赤になって彼女から目をそらした。「お、俺、と、とんでもない事を……」

マユミは無言でうつむいていた。

「ほんっとに、ごめん。こ、この事は忘れてくれ」そしてケンジは慌ててドアを開け、マユミの部屋を出て行った。

ケンジは部屋の灯りを消して真っ暗にした。そしてベッドに突っ伏したまま動かなかった。だが、息は荒く、鼓動も速かった。

「収まれ! 収まるんだ!」ケンジは小さく叫んだ。しかし、たった今抱いた妹の体温、着衣越しではあったが、その肌の柔らかさ、抱きしめた時に感じた胸の膨らみの弾力、そしてひどく柔らかで温かい唇の感触が生々しく残り、いつまでも鼓動も体温も収まる気配はなかった。

彼はベッドの布団の下に隠してあった小さなショーツを取り出した。そしてそれで自分の口と鼻を塞ぎ、大きく喘ぎ出した。「ああ、マユ、マユ!」もはやケンジの身体の疼きは臨界点に達していた。「おまえが好きだ! マユ! もう無理だ、我慢できない!」そう言いながらケンジは身につけていたシャツとハーフパンツを脱ぎ捨て、黒い下着一枚になった。

枕にしがみつき、マユミの白いショーツの匂いを嗅ぎながらケンジは激しく腰を動かした。

「イ、イくっ! マ、マユっ!」びゅるっ! びゅくっ! びゅくびゅく、びくびくびく……。

そして彼は自分の下着の中に大量に精液を放出したのだった。

一人になったマユミは灯りを消し、部屋を真っ暗にして、ベッドに倒れ込んだ。そしてショートパンツを脱ぎ去り、ショーツとケンジの黒いTシャツだけの姿になった。彼女はケンジのTシャツを着たままショーツ越しに自分の秘部をさすり始めた。「ああ……、ケン兄」びくんと身体が反応し、ぐんぐんと興奮が高まっていく。

マユミはショーツの中に手を差し入れ、指で自らの谷間を刺激した。ショーツを濡らしながら彼女はさっきのケンジの唇の柔らかさと温もりを思い出していた。「ああ、ケン兄、ケン兄!」マユミの指の動きが激しくなると、身体もそれに合わせて激しく痙攣した。「ああ! ケン兄! も、もうだめっ、ケン兄ーっ!」

感想を書く

この話の感想を書きましょう!

全て感想を見る:感想一覧