| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

くらいくらい電子の森に・・・

作者:たにゃお

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

ページ下へ移動第二十章

「…柚木ちゃんは、ここで待っててもいいんだからな」

紺野さんが、後ろに続く柚木に声を掛けた。柚木は軽く首を振った。

「かぼすがやってくれた事、無駄にしたくないもん…」

2階はさっきよりも静まり返っていた。動ける患者は息を潜め、瀕死の患者は息絶えてしまったようだ。…いや、それだけじゃない。

全ての医療機器の動きが、ふっつりと途絶えていた。

「…気がついたのかな、僕らに」

「『何か』が紛れ込んだことは、察知されただろうな」

紺野さんの首筋を、汗が伝うのが見えた。院内はますます冷えていく一方だというのに。

「何か、してくると思うか」

「院内のセキュリティは、赤外線監視システムを採用しているようです」

ハルの硬質な声が、紺野さんのポケットから漏れた。

「私たちの位置は、比較的正確に把握されるでしょう」

「比較的?」

「ビアンキは院内のシステムを侵食するにあたり、正しい手順を踏んでいません。複数のプログラム言語を二進数に還元して統一させているのです。ですからリアルタイムでの情報把握が多少困難となります」

「…なるほど」

「どういうこと?全然分からないんだけど」

割り込んでみると、紺野さんが少し考えるような顔をしてから、僕に視線を戻した。

「強引にシステムを乗っ取ったから、プログラム言語が統一されてないんだよ。そもそもビアンキは、システムを制御するために作られたソフトじゃないからな。乗っ取ったはいいが、上手な制御の仕方が分からないんだろう。だからあの子は言語をバラしてバラして0と1にまで還元して、それで無理やりシステムを動かしてるってことだ」

「それだと、どうなるの」

「効率が悪い。だから俺達の正確な位置を把握するまでに、少しだけどタイムラグが生じるんだ。…つっても、気休め程度だけどな。…少なくとも『レーザーメスで狙い撃ち!』とかそんな技は使えない」

そう言って、眉をしかめて荒れ果てた廊下を見渡した。

「…動かない患者ばかりが殺傷されているのも、そこに理由があるんだろう」

「じゃ、動いていれば問題ないのね?」

柚木がわずかに顔を上げた。

「俺達の目的がシステム制御室にあることがバレてなければな」

紺野さんの言葉が終わるか終わらないかの瞬間、背後で重々しい鉄扉が閉じられるような音が響いた。僕らは弾かれるように振り向いたが、その時はもう遅かった。

「防火シャッターが…!!」

「閉じ込められたか。…こりゃ、目的地もバレてるな」

紺野さんが喉を鳴らす音が聞こえた。

「これじゃ私たち、進むしかないじゃん」

柚木が泣き笑いみたいな顔をした。

「ちょっとは逃げ道、残してよね。子供の喧嘩じゃないんだから」

どんな顔していいのか分からず、僕も泣き笑いの表情を浮かべてみる。

――ビアンキ。今、僕たちのこと、どこかで見てるんだな。そう思うと、とても場違いな感情がわきあがってきた。テーマパークで迷子になった妹を見つけた瞬間みたいに、ほっとしたのに、ちょっと腹が立つかんじ。…どこに行ってたんだよ、馬鹿。

でもビアンキはずっと迷子のまま、僕を捜して今も泣いている。もう僕に会えないと思い込んだまま、電子の海で泣きじゃくりながら――人を殺している。

声が欲しい。ビアンキに伝わる、声が。

たった一言「僕はここにいる」って、ビアンキに伝える声が――。

「――ちょっと、あれ見て!!」

柚木の声が、僕を現実に引き戻した。柚木は『レントゲン室』というプレートが張られたドアの前にいる。僕が駆け寄る前に、柚木と紺野さんは何の躊躇もなくレントゲン室に飛び込んだ。

「…何で!?」

訳が分からない。僕らの場所や目的地はビアンキにバレてるんだろう?レントゲン室に異常があったとしたら、それは全部罠に違いないのに、どうして…!?

――レントゲン室の前に立った瞬間、全てを了解した。

ずらりと並んだ個室の一つに、流迦ちゃんが変わり果てた姿で転がっていた。

流迦ちゃんの身体は診察台に横たえられていた。口元から鮮血の糸が垂れ、うつろな瞳は何も映していない。腹部は何か、巨大な獣に食いちぎられたようにえぐられていた。

「流迦ちゃん!!」

紺野さんが我を忘れたように叫び、柚木と一緒に個室に飛び込んだ直後、個室のドアが自動的に閉じられた。僕は流迦ちゃんに近寄ることも叶わないまま、1人で取り残された。

…これは罠だ。そんなことは僕たち全員が分かっていた。でも何で?流迦ちゃんはどうやって僕たちに先回りしてここに辿り着いたんだ!?

その疑問は、紺野さんの舌打ちで氷解した。

「くそ、プロジェクターの投射映像か…!」

やがて、ドアを何度も蹴りつける音が聞こえてきた。…しばらく呆然とした後、背筋に氷を流し込まれたような寒気が襲い掛かってきた。

頼みの綱だった紺野さんが封じられた……

システムの知識がない僕1人で、全システムを乗っ取ったビアンキを相手に…!?

――無謀だ。呆然と立ち尽くしている僕の視界の片隅で、パソコンの画像がせわしなく切り替わっているのが見えた。…レントゲン室の脇に置かれたパソコンが、何か黒い画像を受信している。どういうわけかひどく気になって、恐る恐るディスプレイを覗き込んだ。中央にぼんやりと、白い丸のようなものが2つ映り込んでいるのが分かる。…これは…

それが何なのか察した瞬間、僕はレントゲン室のドアを狂ったように叩いていた。

「なっ何!?」

柚木の声に混じって、カシャカシャカシャと連続でシャッターを切るような音が聞こえる。…その音は、死神が鎌を振るう音にも感じられた…

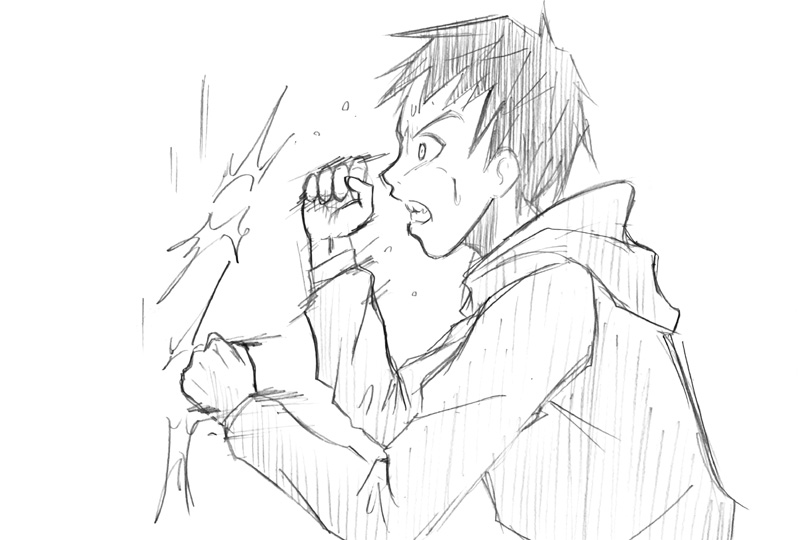

「そこを出ろ!…レントゲンを連続して撮られてる、被爆してるんだよ!!」

「えっ…!!」

少しの沈黙のあと、何か硬いものでドアを連打する音が聞こえた。その間も、パソコンは、2人のレントゲン画像を大量に受信し続けている。…2人はもう、どれだけ被爆したのか…考えるのが怖くて、とにかく夢中でドアを引っ張り続けた。

「うそ…全然開かないよ!」

柚木の泣き声交じりの声が、胃を締めつける。…ドア一枚隔てて、柚木の命が削られ続けているのに…僕には何も出来ない。

「くそっ…ドアが重い!」

指から血が滲むほど、ドアノブを引っ張った。掌が血と汗で滑ってうまく握れないのに、何度でもドアノブに組み付いた。…そうしないと、気が狂いそうだった。内側からドアを打つ鈍い衝撃が手首を痺れさせたけど、痛みは感じない。痛覚はとっくに麻痺していた。

「放射線を遮断するのに、鉛が使われてるらしいぜ…打ち破れねぇよ」

しばらくして、どさり、と身を投げ出す音と共にドアを打つ音が止まった。

「紺野さん!?」

「な、なに諦めてるんだよ…一番命汚そうな顔して!!」

情けないほど声が震えた。何度も、素手でドアを打った。冷たくて分厚い鉛の感触だけが、拳に跳ね返る。ドアの内側から、さっきより弱々しくドアを打つ音が返ってきたけど、十回くらいで止まって…そのあと、小さいすすり泣きが聞こえてきた。

烏崎達に追われたあの夜、耳の後ろで聞こえた小さなすすり泣きと同じだ。

違うのは、僕には本当に何も出来ないということ。…傍にいることさえ、出来ない。

……柚木……!!

カシャカシャカシャ…紺野さんの、柚木の命を少しずつ蝕むシャッター音が止まらない。

ビアンキ。

なぁ頼む。この人だけはやめてくれ、この人だけは…!!

無駄なことと分かっていながら、混乱する頭で何度も繰り返した。この人だけはやめてくれ、この人だけは、殺さないでくれ―――

「―――お前、先に行け」

「行ってどうするんだよ、僕1人で何が出来る!?」

声が裏返った。…そうだ、僕は『紺野さんがいるから』ここに来られた。僕は無力で、ぶざまで、相変わらず弱くて…さっきから混乱するばかりで、少しも先に進めない。

駄目だ、これ以上混乱するな!考えろ、2人をここから出す方法はないか!?

「…持って行け。必要な指示はハルがする」

ドアの下から、紺野さんの携帯が滑り出てきた。

「待てよ!もっと考えよう、なにかいい方法があるはずだよ!」

「ねぇ、姶良」

僕の声を、柚木が穏やかに遮った。…いつしか、すすり泣きは止まっていた。

「同じ場所に留まる時間が長引けば長引くほど、危険が迫ってくるんだよ。考えてる時間なんて、もうないんだよ、きっと」

「でも置いていくなんて!!…柚木は、僕の…」

喉が詰まって、続きが出てこなかった。柚木は、僕の…初めての…。

柚木も、何も言わなかった。ドアにもたれかかる微かな気配を最後に、動きを止めたみたいだ。冷たい鉛のドア越しに、柚木の体温を感じたような気がした。

やがて、柚木の囁くような声が聞こえた。

「そのこと、私、まだ根に持ってるんだよ」

「…え?」

「姶良に言わせるつもりだったのになぁ…」

――なんで、今そんなこと言うんだよ……!

ずっと堰き止めていたものは、あっけなく崩壊した。僕はただ涙が溢れるにまかせて、呆然と鉛のドアに寄りかかっていた。僕のどうしようもない醜態を知ってか知らずか、柚木は穏やかな声で続ける。さっき行方を絶った、かぼすみたいに。

「姶良、お願いがあるの」

「………」

「この先、だれか好きになることがあったら、その時はさ…ちゃんと伝えてあげて」

混乱している僕にも分かった。…これは柚木なりの遺言だ。

「姶良なら、きっと大丈夫だよ」

「……勝手に決めるなよ、そんなの……」

こうして話せるのはもう最期なのかもしれないのに、気の利いた言葉が何一つ出てこない。いやだ、死なないで、もう誰も好きにならない―――頭をよぎるのは、柚木を不安にさせるだけの言葉ばかり。…言わないほうがましだ。だから、唇を噛んだ。

気がついたら、ばかみたいに声をあげてしゃくりあげていた。

「―――ね、もう行って」

「―――いやだ」

「でも!」

「いやだ。ここにいる」

「世界中の人が、死んじゃうかもしれないんだよ」

「―――どうでもいい。世界が終わるまでここにいる」

「…姶良っ!!」

ダン!と強くドアを叩く音がした。…少し遅れて、細いため息が続いた。

――私は感情を信じない。…感情は、判断力を狂わせる…

伊佐木の言葉を、ぼんやりと思い出していた。

そうだ。僕は、これを恐れていたから―――

感情に呑み込まれて、まともな判断が出来なくなるのを恐れていたから。

だから、自分に言い聞かせ続けていたんだ。感情を信じるな、考えろ、冷静になれと。

今も鉛のドアの向こうで、紺野さんが叫んでる。考え直せ、世界が終わるんだぞ、システムを止めろ―――

「――無理だよ」

誰に言うわけでもなく、口の中で呟いた。

柚木を置いていくなんて無理だ。1人でビアンキに立ち向かい、消し去るなんて無理。それに。

感情を切り離して理屈だけで生きていくなんて、僕には無理だったんだ。

――なんだ、僕も結局、流迦ちゃんと同じ過ちを繰り返したんじゃないか。自分の気持ちをないがしろにし続けて、最後の最後で感情に呑み込まれて、狂った。

僕だけじゃない。そう思うと気が楽になった。…柚木がいない世界なんて要らない。僕も柚木と、世界と一緒に消えてなくなればいい―――

ドアに頬を押しつけて目を閉じた刹那、首筋にひやりと冷たいものが当たった。振り向くよりも早く、耳元で『タタタタ…』とはじけるような音がして、全身にショックが走った。

崩れ落ちる瞬間、僕に電気ショックを当てた男の顔を垣間見た。

「……あんたは……!」

僕を見下ろすその男の顔を睨みつけた。意識が呑まれる寸前まで、必死に……

鋼鉄のシャッターが下ろされるような轟音に飛び起きた。

視界に飛び込んできたのは、僕を気弱に見下ろす八幡の顔と、クリーム色の壁。ここがレントゲン室じゃないことは、すぐに察しがついた。

「防火シャッターの音、か。これでレントゲン室への道は閉ざされた、ようだね」

聞き覚えのある声に振り向き、睨みつけた。あの瞬間、僕に電気ショックをあてた男が、笑い皺一本乱さず、僕の真後ろで足を組んでいた。

「…伊佐木!!」

伊佐木は僕など見えないかのように立ち上がると、自動の給湯器に紙のカップを置いて小さなレバーを下げた。カップが、薄緑の茶で満たされた。

「紺野さんは…柚木は!?」

近くにいた八幡に詰め寄る。八幡は泣きそうに瞳を歪ませて目を逸らした。

「…見殺しに、したのか…!!」

「ごめんなさいっ…」

大粒の涙をこぼす八幡を突き飛ばして、部屋を飛び出した。『内科:第3診察室』と書かれたドアの向こうに、クリーム色の防火シャッターが立ちはだかっていた。

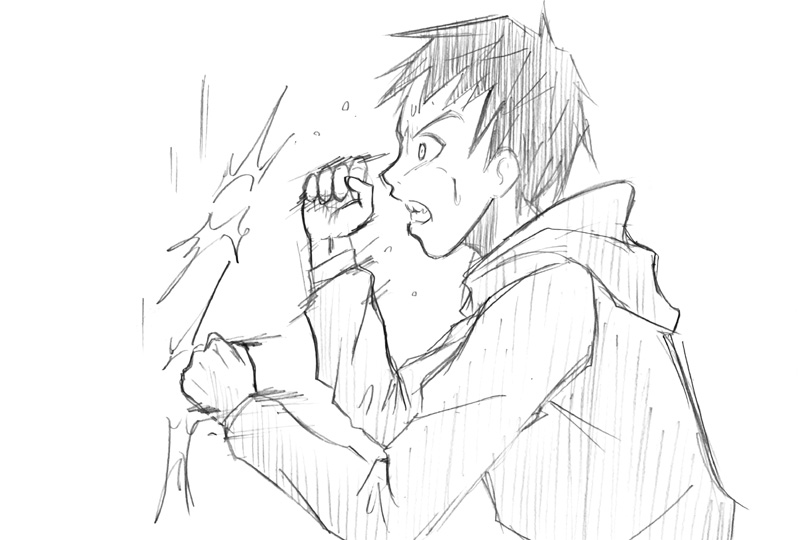

「くそっ!!」

無駄と分かっているのに、シャッターを殴りつけずにはいられなかった。さっきの痛みがぶりかえし、シャッターに拳の跡が赤く残る。

「やめて、傷が開いちゃいます!!」

八幡が、僕の右腕に飛びついた。そのまま抱え込むようにして、震えながら崩れ落ちる。僕も八幡に引っ張られるようにして、崩れ落ちた。

…右手には、血に染まった包帯が巻かれていた。八幡が巻いてくれたんだろうか。

「…戻るよ。離してくれ」

八幡は震えながら頷いて恐る恐る腕を離した。僕も、それ以上抵抗する気力は失せていた。

「あれから、どのくらい経った」

「…20分、くらいです」

「紺野さんたちは」

「…後のこと、頼まれました。ビアンキの停止は姶良さんしか出来ないから、フォローしてくれって」

診察室のほうから、ことり、とカップを置く音が聞こえた。少し間をおいて、しのびやかな含み笑いが響いた。

「このご時世に被爆とは、実に興味深い、死に様だね」

「何だと…!!」

頭にかっと血がのぼった。

「あんたの馬鹿げた隠蔽工作のせいで紺野さんも柚木も死ぬことになったのに、どのツラさげてあの人を笑えるんだよ!!…烏崎達だって杉山さんだってそうだ。あんたさえ居なければ!!」

「じゃ、私を殺すかね?…事後のことは、私が託されているというのに」

紺野さんの遺言まで逆手にとって…!やり場のない怒りで体が震えた。奴は相変わらず笑い皺一本崩さず、カップを口元に運ぶ。背後で、八幡の忍び泣きが聞こえた。

「もう、やめて下さい…」

「あんた…これから死ぬ人に、なんでそこまで!!」

「私はね、君」

かつん、と再びカップを置く音がした。

「嫌いなんだよ、あの男が」

笑い皺に隠されていた瞳が、一瞬陰険な光を放った

。

「…嫌い?」

「君にも、あるだろう?なんとなく嫌い、という感覚。私のも、それだとしか言いようがない」

――そうじゃない。

なんであんたが僕に好き嫌いを語る?

あんたは、感情を信用しないんじゃなかったのか!?

「だからこそ、あの男の無念な死に様も実に、痛快。…溜飲が下がる思いだよ」

「…いい加減にしろよ」

「もうやめて下さいったら…!」

立ち上がりかけた僕の背中に、八幡が飛びついた。

「離せ!」

「い…今そんなことしてる場合じゃありません!つ、次の防火シャッターだっていつ閉まるか…とにかく、ここを出ないと!」

「…忌々しい」

空になったカップを勢いよく机に叩きつけ、伊佐木が立ち上がった。そして八幡に羽交い絞めにされている僕の襟首を掴み、強引に引き上げた。

「今も、考えている最中だよ。如何にわが社の利益を損ねることなく、紺野君との最期の約束を、違えてやろうか。とね」

そして、明らかに今までとちがう歪んだ微笑を口元に浮かべた。

「…たとえば事が済んだあと、君を殺して烏崎の横にでも、並べておこうか」

「…その前に、僕があんたを殺してやる」

どのくらい睨み合っていたのか、分からない。八幡に引きずられるようにして部屋を出ながらも、僕はこの最低な男から目を離せなかった。…殺してやる。初めて誰かに殺意を抱いた。あの夜の烏崎にすら抱くことはなかった、胃が灼けつくような、鋭い殺意。

――僕ですら、人を殺そうなんて思うんだ。

「私を殺そうとするのは、構わないよ。…皮肉だね。その雑念が、紺野君の最期の頼みを妨げることに、なるかもしれないとはね」

「…言われなくても分かってる。あんたを殺すのは、全部終わったあとだ」

「お願い、辛いのは分かります!だけどもう…」

「あんたさぁ」

八幡の手を振り払った。…今は伊佐木よりも、八幡にイラついた。

「…え?」

「なにが分かるんだ?…あんたの大事な人は、無事に隣にいるんだろう」

「そ、それは…」

言葉尻を濁して、俯いてしまった。…ほら、見たことか。

「全部終わるまでは何もしないよ」

そう、全部終わるまでは。『その時』になってようやく、あんたも僕の気持ちが分かるだろう。大事な人を理不尽にもぎ取られる気持ちが。

――そしてあんたも、僕が伊佐木に向けたのと同じ殺意を、僕に向けるんだろう。

「で、システム制御室とやらは、この奥で間違いないのだね」

僕のほうを見ようともせず、伊佐木が呟いた。

「………」

「質問に、答えろ」

冷たい金属のような声と共に、背中に硬いものが押しあてられた。バチッと何かが弾けるような音が聞こえた瞬間、背中がのけぞるような激痛が体中を駆け巡った。

「痛っ…!」

「伊佐木さんっ!!」

八幡の悲鳴が、いやに遠くに聞こえた。一瞬意識が飛びかけたけれど、八幡が僕を受け止めた気配を感じて、ぐっと踏みとどまる。

「スタンガンなんて…やりすぎです!」

「ビアンキを停止するのに、五体満足でいる必要は、ないだろう。…君が不愉快な態度にでるなら、容赦はしない」

――もう絶対に許さない。

咳き込みながら伊佐木を睨み上げた。出来損ないの泥人形でも見下ろすような、無機的な表情で伊佐木は続けた。

「システム制御室は、この奥、だね」

噛んで含めるように、もう一度ゆっくりと繰り返した。

「…そうだ」

伊佐木は満足げに微笑んだ。…目の前が真っ赤になるほど、悔しかった。脳の中で、口の中で、何度も小さく繰り返した。殺してやる、絶対に殺してやる。

「八幡君、一番前を歩きなさい。この子に死なれては困るからね」

「はい」

短く答えると、八幡は先頭を歩き出した。無理に前に出ようとしたら、八幡に押し戻された。

「…分かってください」

声がかすれていた。…あんた、分かってるのか。僕を殺すわけにはいかないから、なにか起きたら先に死ねと、面と向かって言われたのに。

「…それで、いいのかよ」

「はい…」

踵を返して歩き始めた八幡の、表情は見えない。どうせ殉教者みたいな顔で、遠くを見つめているんだろう。…もう、どうでもいい。こんな男の為に死にたければ死ねばいい。

「――なんか、寒いですね」

口の端から白い息をこぼしながら、八幡が呟いた。同意するのも面倒なので黙っていると、天井や壁の至る所から、軋るような音が響き始めた。

「そうだね。…異常なくらい、冷えるね」

伊佐木が、ゆっくりと同意した。…その頃には僕も、この異常な冷え方に気がついていた。これは単なる冬の冷え込みじゃない。突然冷凍庫に放り込まれたような、不自然な…

「…次の防火シャッターは、どこだね」

「は、はい、もう少し先に」「いかん、走れ!今すぐだ!!」

伊佐木が鋭い声で号令を下した。同時に、5~6m先の防火シャッターが轟音をたてて降り始めた。八幡が弾かれるように走り出す。僕もつられて後を追った。シャッターは既に、半分以上降りていた。ギリギリで滑り込んだ八幡が、だいぶ細くなったシャッターの隙間から手を伸ばしている。

「姶良さん、早く!」

八幡の手を掴んだ瞬間、激しく後悔した。…シャッターの降りるスピードが早過ぎる。このまま下に滑り込めば、確実にこの重いシャッターに胴を挟まれて潰される…手を振りほどこうとした時、シャッターの降下がぴたりと止まった。

「今です、早く!!」

真横で何かが軋むような音がしたけれど、構っていられない。素早くシャッターの下に潜り込んで足を抜くと、何かが砕ける音と共にシャッターが完全に降りた。辺りに、青い破片が飛び散っている。…壊れたプラスチックの屑篭…のようだ。これが偶然クッションになって、一時的にシャッターの降下が止まり、僕は助かったみたいだ。

「…やった…!」

口元が笑顔の形に引きつるのを、止められない。…やった…やってやった…

シャッターから逃れてその上、あの伊佐木を置き去りにしてやった。

「柚木の、仇だ…!!」

「…なにが仇よ…」

シャッターに手をあてて俯いていた八幡が、低く呟いた。

「あの人が助けてくれたのに…!」

「……え?」

「伊佐木さんが屑篭を押し込んで、シャッターを止めてくれたのよ!!」

八幡が顔を上げた。さっきから泣きっぱなしでくしゃくしゃになった顔を、さらにくしゃくしゃにして、八幡が叫んだ。

――何がなんだか分からない。なんで伊佐木が、僕を命懸けで…!?

「…紺野さんとの、最期の約束だったんです…姶良さんに、徹底的に嫌われろって…」

防火シャッターに寄り添うようにして、八幡がしゃくりあげた。

「姶良さんはお人好しなところがあるから…心から嫌った相手にしか、冷酷にできないだろうから…徹底的に嫌われて、なにかあったら躊躇なく、伊佐木さんを捨て駒にして逃げ切れるようにって…」

「……そんな……」

「君が種明かしをしては、意味がないだろう、八幡君」

シャッターの向こうから、ため息混じりの声が聞こえた。

「だいいち、半分は憂さ晴らしみたいなものさ」

「伊佐木さん!」

「…どうにも、冷えるね。それに、頭が割れるように痛い。冷やされているだけではなく、防火シャッターで密閉した上で、空調を使って気圧を下げられているようだ。この急速な冷えは、そのせいだね」

朗々とした声…。

「…どうして、あんたが紺野さんとの約束を…?」

「会社の名誉、利益を守るためだよ。紺野君の提案は、その目的に実によく合致した。だからこそ、私に君の事を託したのだろうね」

「だから、どうしてだよ!会社の名誉!?…そんなもののために、自分が死んだらイミなんてないじゃないか!!」

「会社の名誉、か。…いや、妻の、名誉かな」

次第に細くなっていく声を大事に温存しながら、伊佐木は短い話を始めた。

――学生時代に、将来を誓い合った女が居た。

彼女が、ある企業の令嬢だと知ったのは、交際を始めて、しばらく時を経た頃だったよ。幸い、彼女の父親には、彼女を政略結婚の道具にするような心積もりはなかった。私達の自由恋愛は認められ、私は…その企業に入社し、やがて彼女を娶った。

――営業部に配属された私が、大きな契約をまとめるたびに、妻は喜んでくれた。

会社が繁栄するたびに、妻は笑顔を見せてくれる。彼女を育んできたこの会社は、親同然だったからね。

それならば、ますます繁栄させてやろう。会社が栄えれば、妻も私も幸せになれる。

そう、信じていた。だから私は、仕事にのめりこんでいった。

――パソコン普及の黎明期を過ぎたあたり、だったかな。

若く優秀なSEを擁する同業他社が乱立し、続々と新たなセキュリティソフトを発表…決め手に欠ける我が社の業績は、目に見えて落ち込んでいった。

それでも、会社を存続させ続けるには、汚れ仕事が…それができる人間が必要だった。粉飾決済や他社のネガティブキャンペーン、大規模で理不尽なリストラの決行…。私の仕事は、とてもじゃないが、人に誇れるものではなくなっていったよ。

――やがて私の顔には、他人に感情を悟らせないための『笑顔』が張りついた。

常に薄氷を踏むような私の仕事には、『完璧』であることが、必要だった。感情を隠し、常に迅速、完璧な判断を下し、誰に対しても隙なく振る舞い、自分以外の誰も信じてはならない。

『笑顔』は、家に帰っても取れなかった。…自分がしていることを、家族に悟らせたくなかった、からね。

汚れるのは、私だけでいい。家族には、綺麗な所で笑っていてほしかった。

――だから私は家族の前で、仕事の話をしなくなった。

――仕事しかしてこなかった男が、仕事の話をしなくなる。

これがどういうことか、わかるかい?

私には、家族にしてやれる話が、なくなったのだよ。

だが私は信じていた。会社さえ持ち直せば、妻は、子供はまた笑ってくれる。そして私も本当に、心からの笑顔を浮かべられる日がくる、とね。

『会社を守ることで、家族の笑顔を守る』、それが私の道理だった。

「…その道理のために、何人もの人が死んだのに…?」

「そう、だったね。私の道理は…あの、なんと言ったかな、ショートカットの可愛い子と、君との『道理』を踏みにじった。…そして、君や私に道理があったように恐らく…妻や子供達にも、別の道理があったのだよ」

――その事に気がついたときは、もう手遅れだったな。

妻は子供達に、私が『立派な人』だから、私のように、『非の打ちどころがない人』になりなさい、と教えるのさ。笑顔も浮かべることなくね。

そして子供達は、私にそっくりな『笑顔』を顔に張りつかせ…私に敬語を使うようになっていった。

――そこはもう、私が思い描いていた『幸せな家庭』などではなかった。

――すべて、手遅れ。

それでも私は、いや、だからこそ私は、引き返すことが出来なくなった。

私に守れるものは、会社の名誉…いや、『妻の名誉』だけになってしまったから。

「丁度いい、具合だ。なんだか眠くなってきたよ。…凍死というのは、存外に安らかな死に方…というのは、本当だね」

朗々と、男は謡うように話す。

「…紺野君が嫌い、というのは本心だよ。…憎くて仕方がなかった。自由気ままで、気分屋で、隙だらけで…いくら痛い目に遭わせても、平気な顔で這い上がってくる。…あの男はね、才能と清廉さに裏打ちされた自信に、満ちていた」

伊佐木は低く笑った。

「…後ろ暗さを持たないから、人の弱みを利用する私を、恐れない」

「………」

「そんな男だから、自分を陥れた烏崎のために、私に怒りを向ける。…そのくせ、私が死んだことを知ればきっと、あの男は悲しむのだろう」

最期の息を吐くように、朗々とした声を張り上げる。

「だから私は、あの男が、嫌いだよ」

何事にも動じることがない…いや、動じまいとする。

だからこそ、自らの感情の在り処さえ見失った。

そんな生き方しか出来なかった男は、

――壁の向こうで、静かに息絶えた。

紺野さんが、後ろに続く柚木に声を掛けた。柚木は軽く首を振った。

「かぼすがやってくれた事、無駄にしたくないもん…」

2階はさっきよりも静まり返っていた。動ける患者は息を潜め、瀕死の患者は息絶えてしまったようだ。…いや、それだけじゃない。

全ての医療機器の動きが、ふっつりと途絶えていた。

「…気がついたのかな、僕らに」

「『何か』が紛れ込んだことは、察知されただろうな」

紺野さんの首筋を、汗が伝うのが見えた。院内はますます冷えていく一方だというのに。

「何か、してくると思うか」

「院内のセキュリティは、赤外線監視システムを採用しているようです」

ハルの硬質な声が、紺野さんのポケットから漏れた。

「私たちの位置は、比較的正確に把握されるでしょう」

「比較的?」

「ビアンキは院内のシステムを侵食するにあたり、正しい手順を踏んでいません。複数のプログラム言語を二進数に還元して統一させているのです。ですからリアルタイムでの情報把握が多少困難となります」

「…なるほど」

「どういうこと?全然分からないんだけど」

割り込んでみると、紺野さんが少し考えるような顔をしてから、僕に視線を戻した。

「強引にシステムを乗っ取ったから、プログラム言語が統一されてないんだよ。そもそもビアンキは、システムを制御するために作られたソフトじゃないからな。乗っ取ったはいいが、上手な制御の仕方が分からないんだろう。だからあの子は言語をバラしてバラして0と1にまで還元して、それで無理やりシステムを動かしてるってことだ」

「それだと、どうなるの」

「効率が悪い。だから俺達の正確な位置を把握するまでに、少しだけどタイムラグが生じるんだ。…つっても、気休め程度だけどな。…少なくとも『レーザーメスで狙い撃ち!』とかそんな技は使えない」

そう言って、眉をしかめて荒れ果てた廊下を見渡した。

「…動かない患者ばかりが殺傷されているのも、そこに理由があるんだろう」

「じゃ、動いていれば問題ないのね?」

柚木がわずかに顔を上げた。

「俺達の目的がシステム制御室にあることがバレてなければな」

紺野さんの言葉が終わるか終わらないかの瞬間、背後で重々しい鉄扉が閉じられるような音が響いた。僕らは弾かれるように振り向いたが、その時はもう遅かった。

「防火シャッターが…!!」

「閉じ込められたか。…こりゃ、目的地もバレてるな」

紺野さんが喉を鳴らす音が聞こえた。

「これじゃ私たち、進むしかないじゃん」

柚木が泣き笑いみたいな顔をした。

「ちょっとは逃げ道、残してよね。子供の喧嘩じゃないんだから」

どんな顔していいのか分からず、僕も泣き笑いの表情を浮かべてみる。

――ビアンキ。今、僕たちのこと、どこかで見てるんだな。そう思うと、とても場違いな感情がわきあがってきた。テーマパークで迷子になった妹を見つけた瞬間みたいに、ほっとしたのに、ちょっと腹が立つかんじ。…どこに行ってたんだよ、馬鹿。

でもビアンキはずっと迷子のまま、僕を捜して今も泣いている。もう僕に会えないと思い込んだまま、電子の海で泣きじゃくりながら――人を殺している。

声が欲しい。ビアンキに伝わる、声が。

たった一言「僕はここにいる」って、ビアンキに伝える声が――。

「――ちょっと、あれ見て!!」

柚木の声が、僕を現実に引き戻した。柚木は『レントゲン室』というプレートが張られたドアの前にいる。僕が駆け寄る前に、柚木と紺野さんは何の躊躇もなくレントゲン室に飛び込んだ。

「…何で!?」

訳が分からない。僕らの場所や目的地はビアンキにバレてるんだろう?レントゲン室に異常があったとしたら、それは全部罠に違いないのに、どうして…!?

――レントゲン室の前に立った瞬間、全てを了解した。

ずらりと並んだ個室の一つに、流迦ちゃんが変わり果てた姿で転がっていた。

流迦ちゃんの身体は診察台に横たえられていた。口元から鮮血の糸が垂れ、うつろな瞳は何も映していない。腹部は何か、巨大な獣に食いちぎられたようにえぐられていた。

「流迦ちゃん!!」

紺野さんが我を忘れたように叫び、柚木と一緒に個室に飛び込んだ直後、個室のドアが自動的に閉じられた。僕は流迦ちゃんに近寄ることも叶わないまま、1人で取り残された。

…これは罠だ。そんなことは僕たち全員が分かっていた。でも何で?流迦ちゃんはどうやって僕たちに先回りしてここに辿り着いたんだ!?

その疑問は、紺野さんの舌打ちで氷解した。

「くそ、プロジェクターの投射映像か…!」

やがて、ドアを何度も蹴りつける音が聞こえてきた。…しばらく呆然とした後、背筋に氷を流し込まれたような寒気が襲い掛かってきた。

頼みの綱だった紺野さんが封じられた……

システムの知識がない僕1人で、全システムを乗っ取ったビアンキを相手に…!?

――無謀だ。呆然と立ち尽くしている僕の視界の片隅で、パソコンの画像がせわしなく切り替わっているのが見えた。…レントゲン室の脇に置かれたパソコンが、何か黒い画像を受信している。どういうわけかひどく気になって、恐る恐るディスプレイを覗き込んだ。中央にぼんやりと、白い丸のようなものが2つ映り込んでいるのが分かる。…これは…

それが何なのか察した瞬間、僕はレントゲン室のドアを狂ったように叩いていた。

「なっ何!?」

柚木の声に混じって、カシャカシャカシャと連続でシャッターを切るような音が聞こえる。…その音は、死神が鎌を振るう音にも感じられた…

「そこを出ろ!…レントゲンを連続して撮られてる、被爆してるんだよ!!」

「えっ…!!」

少しの沈黙のあと、何か硬いものでドアを連打する音が聞こえた。その間も、パソコンは、2人のレントゲン画像を大量に受信し続けている。…2人はもう、どれだけ被爆したのか…考えるのが怖くて、とにかく夢中でドアを引っ張り続けた。

「うそ…全然開かないよ!」

柚木の泣き声交じりの声が、胃を締めつける。…ドア一枚隔てて、柚木の命が削られ続けているのに…僕には何も出来ない。

「くそっ…ドアが重い!」

指から血が滲むほど、ドアノブを引っ張った。掌が血と汗で滑ってうまく握れないのに、何度でもドアノブに組み付いた。…そうしないと、気が狂いそうだった。内側からドアを打つ鈍い衝撃が手首を痺れさせたけど、痛みは感じない。痛覚はとっくに麻痺していた。

「放射線を遮断するのに、鉛が使われてるらしいぜ…打ち破れねぇよ」

しばらくして、どさり、と身を投げ出す音と共にドアを打つ音が止まった。

「紺野さん!?」

「な、なに諦めてるんだよ…一番命汚そうな顔して!!」

情けないほど声が震えた。何度も、素手でドアを打った。冷たくて分厚い鉛の感触だけが、拳に跳ね返る。ドアの内側から、さっきより弱々しくドアを打つ音が返ってきたけど、十回くらいで止まって…そのあと、小さいすすり泣きが聞こえてきた。

烏崎達に追われたあの夜、耳の後ろで聞こえた小さなすすり泣きと同じだ。

違うのは、僕には本当に何も出来ないということ。…傍にいることさえ、出来ない。

……柚木……!!

カシャカシャカシャ…紺野さんの、柚木の命を少しずつ蝕むシャッター音が止まらない。

ビアンキ。

なぁ頼む。この人だけはやめてくれ、この人だけは…!!

無駄なことと分かっていながら、混乱する頭で何度も繰り返した。この人だけはやめてくれ、この人だけは、殺さないでくれ―――

「―――お前、先に行け」

「行ってどうするんだよ、僕1人で何が出来る!?」

声が裏返った。…そうだ、僕は『紺野さんがいるから』ここに来られた。僕は無力で、ぶざまで、相変わらず弱くて…さっきから混乱するばかりで、少しも先に進めない。

駄目だ、これ以上混乱するな!考えろ、2人をここから出す方法はないか!?

「…持って行け。必要な指示はハルがする」

ドアの下から、紺野さんの携帯が滑り出てきた。

「待てよ!もっと考えよう、なにかいい方法があるはずだよ!」

「ねぇ、姶良」

僕の声を、柚木が穏やかに遮った。…いつしか、すすり泣きは止まっていた。

「同じ場所に留まる時間が長引けば長引くほど、危険が迫ってくるんだよ。考えてる時間なんて、もうないんだよ、きっと」

「でも置いていくなんて!!…柚木は、僕の…」

喉が詰まって、続きが出てこなかった。柚木は、僕の…初めての…。

柚木も、何も言わなかった。ドアにもたれかかる微かな気配を最後に、動きを止めたみたいだ。冷たい鉛のドア越しに、柚木の体温を感じたような気がした。

やがて、柚木の囁くような声が聞こえた。

「そのこと、私、まだ根に持ってるんだよ」

「…え?」

「姶良に言わせるつもりだったのになぁ…」

――なんで、今そんなこと言うんだよ……!

ずっと堰き止めていたものは、あっけなく崩壊した。僕はただ涙が溢れるにまかせて、呆然と鉛のドアに寄りかかっていた。僕のどうしようもない醜態を知ってか知らずか、柚木は穏やかな声で続ける。さっき行方を絶った、かぼすみたいに。

「姶良、お願いがあるの」

「………」

「この先、だれか好きになることがあったら、その時はさ…ちゃんと伝えてあげて」

混乱している僕にも分かった。…これは柚木なりの遺言だ。

「姶良なら、きっと大丈夫だよ」

「……勝手に決めるなよ、そんなの……」

こうして話せるのはもう最期なのかもしれないのに、気の利いた言葉が何一つ出てこない。いやだ、死なないで、もう誰も好きにならない―――頭をよぎるのは、柚木を不安にさせるだけの言葉ばかり。…言わないほうがましだ。だから、唇を噛んだ。

気がついたら、ばかみたいに声をあげてしゃくりあげていた。

「―――ね、もう行って」

「―――いやだ」

「でも!」

「いやだ。ここにいる」

「世界中の人が、死んじゃうかもしれないんだよ」

「―――どうでもいい。世界が終わるまでここにいる」

「…姶良っ!!」

ダン!と強くドアを叩く音がした。…少し遅れて、細いため息が続いた。

――私は感情を信じない。…感情は、判断力を狂わせる…

伊佐木の言葉を、ぼんやりと思い出していた。

そうだ。僕は、これを恐れていたから―――

感情に呑み込まれて、まともな判断が出来なくなるのを恐れていたから。

だから、自分に言い聞かせ続けていたんだ。感情を信じるな、考えろ、冷静になれと。

今も鉛のドアの向こうで、紺野さんが叫んでる。考え直せ、世界が終わるんだぞ、システムを止めろ―――

「――無理だよ」

誰に言うわけでもなく、口の中で呟いた。

柚木を置いていくなんて無理だ。1人でビアンキに立ち向かい、消し去るなんて無理。それに。

感情を切り離して理屈だけで生きていくなんて、僕には無理だったんだ。

――なんだ、僕も結局、流迦ちゃんと同じ過ちを繰り返したんじゃないか。自分の気持ちをないがしろにし続けて、最後の最後で感情に呑み込まれて、狂った。

僕だけじゃない。そう思うと気が楽になった。…柚木がいない世界なんて要らない。僕も柚木と、世界と一緒に消えてなくなればいい―――

ドアに頬を押しつけて目を閉じた刹那、首筋にひやりと冷たいものが当たった。振り向くよりも早く、耳元で『タタタタ…』とはじけるような音がして、全身にショックが走った。

崩れ落ちる瞬間、僕に電気ショックを当てた男の顔を垣間見た。

「……あんたは……!」

僕を見下ろすその男の顔を睨みつけた。意識が呑まれる寸前まで、必死に……

鋼鉄のシャッターが下ろされるような轟音に飛び起きた。

視界に飛び込んできたのは、僕を気弱に見下ろす八幡の顔と、クリーム色の壁。ここがレントゲン室じゃないことは、すぐに察しがついた。

「防火シャッターの音、か。これでレントゲン室への道は閉ざされた、ようだね」

聞き覚えのある声に振り向き、睨みつけた。あの瞬間、僕に電気ショックをあてた男が、笑い皺一本乱さず、僕の真後ろで足を組んでいた。

「…伊佐木!!」

伊佐木は僕など見えないかのように立ち上がると、自動の給湯器に紙のカップを置いて小さなレバーを下げた。カップが、薄緑の茶で満たされた。

「紺野さんは…柚木は!?」

近くにいた八幡に詰め寄る。八幡は泣きそうに瞳を歪ませて目を逸らした。

「…見殺しに、したのか…!!」

「ごめんなさいっ…」

大粒の涙をこぼす八幡を突き飛ばして、部屋を飛び出した。『内科:第3診察室』と書かれたドアの向こうに、クリーム色の防火シャッターが立ちはだかっていた。

「くそっ!!」

無駄と分かっているのに、シャッターを殴りつけずにはいられなかった。さっきの痛みがぶりかえし、シャッターに拳の跡が赤く残る。

「やめて、傷が開いちゃいます!!」

八幡が、僕の右腕に飛びついた。そのまま抱え込むようにして、震えながら崩れ落ちる。僕も八幡に引っ張られるようにして、崩れ落ちた。

…右手には、血に染まった包帯が巻かれていた。八幡が巻いてくれたんだろうか。

「…戻るよ。離してくれ」

八幡は震えながら頷いて恐る恐る腕を離した。僕も、それ以上抵抗する気力は失せていた。

「あれから、どのくらい経った」

「…20分、くらいです」

「紺野さんたちは」

「…後のこと、頼まれました。ビアンキの停止は姶良さんしか出来ないから、フォローしてくれって」

診察室のほうから、ことり、とカップを置く音が聞こえた。少し間をおいて、しのびやかな含み笑いが響いた。

「このご時世に被爆とは、実に興味深い、死に様だね」

「何だと…!!」

頭にかっと血がのぼった。

「あんたの馬鹿げた隠蔽工作のせいで紺野さんも柚木も死ぬことになったのに、どのツラさげてあの人を笑えるんだよ!!…烏崎達だって杉山さんだってそうだ。あんたさえ居なければ!!」

「じゃ、私を殺すかね?…事後のことは、私が託されているというのに」

紺野さんの遺言まで逆手にとって…!やり場のない怒りで体が震えた。奴は相変わらず笑い皺一本崩さず、カップを口元に運ぶ。背後で、八幡の忍び泣きが聞こえた。

「もう、やめて下さい…」

「あんた…これから死ぬ人に、なんでそこまで!!」

「私はね、君」

かつん、と再びカップを置く音がした。

「嫌いなんだよ、あの男が」

笑い皺に隠されていた瞳が、一瞬陰険な光を放った

。

「…嫌い?」

「君にも、あるだろう?なんとなく嫌い、という感覚。私のも、それだとしか言いようがない」

――そうじゃない。

なんであんたが僕に好き嫌いを語る?

あんたは、感情を信用しないんじゃなかったのか!?

「だからこそ、あの男の無念な死に様も実に、痛快。…溜飲が下がる思いだよ」

「…いい加減にしろよ」

「もうやめて下さいったら…!」

立ち上がりかけた僕の背中に、八幡が飛びついた。

「離せ!」

「い…今そんなことしてる場合じゃありません!つ、次の防火シャッターだっていつ閉まるか…とにかく、ここを出ないと!」

「…忌々しい」

空になったカップを勢いよく机に叩きつけ、伊佐木が立ち上がった。そして八幡に羽交い絞めにされている僕の襟首を掴み、強引に引き上げた。

「今も、考えている最中だよ。如何にわが社の利益を損ねることなく、紺野君との最期の約束を、違えてやろうか。とね」

そして、明らかに今までとちがう歪んだ微笑を口元に浮かべた。

「…たとえば事が済んだあと、君を殺して烏崎の横にでも、並べておこうか」

「…その前に、僕があんたを殺してやる」

どのくらい睨み合っていたのか、分からない。八幡に引きずられるようにして部屋を出ながらも、僕はこの最低な男から目を離せなかった。…殺してやる。初めて誰かに殺意を抱いた。あの夜の烏崎にすら抱くことはなかった、胃が灼けつくような、鋭い殺意。

――僕ですら、人を殺そうなんて思うんだ。

「私を殺そうとするのは、構わないよ。…皮肉だね。その雑念が、紺野君の最期の頼みを妨げることに、なるかもしれないとはね」

「…言われなくても分かってる。あんたを殺すのは、全部終わったあとだ」

「お願い、辛いのは分かります!だけどもう…」

「あんたさぁ」

八幡の手を振り払った。…今は伊佐木よりも、八幡にイラついた。

「…え?」

「なにが分かるんだ?…あんたの大事な人は、無事に隣にいるんだろう」

「そ、それは…」

言葉尻を濁して、俯いてしまった。…ほら、見たことか。

「全部終わるまでは何もしないよ」

そう、全部終わるまでは。『その時』になってようやく、あんたも僕の気持ちが分かるだろう。大事な人を理不尽にもぎ取られる気持ちが。

――そしてあんたも、僕が伊佐木に向けたのと同じ殺意を、僕に向けるんだろう。

「で、システム制御室とやらは、この奥で間違いないのだね」

僕のほうを見ようともせず、伊佐木が呟いた。

「………」

「質問に、答えろ」

冷たい金属のような声と共に、背中に硬いものが押しあてられた。バチッと何かが弾けるような音が聞こえた瞬間、背中がのけぞるような激痛が体中を駆け巡った。

「痛っ…!」

「伊佐木さんっ!!」

八幡の悲鳴が、いやに遠くに聞こえた。一瞬意識が飛びかけたけれど、八幡が僕を受け止めた気配を感じて、ぐっと踏みとどまる。

「スタンガンなんて…やりすぎです!」

「ビアンキを停止するのに、五体満足でいる必要は、ないだろう。…君が不愉快な態度にでるなら、容赦はしない」

――もう絶対に許さない。

咳き込みながら伊佐木を睨み上げた。出来損ないの泥人形でも見下ろすような、無機的な表情で伊佐木は続けた。

「システム制御室は、この奥、だね」

噛んで含めるように、もう一度ゆっくりと繰り返した。

「…そうだ」

伊佐木は満足げに微笑んだ。…目の前が真っ赤になるほど、悔しかった。脳の中で、口の中で、何度も小さく繰り返した。殺してやる、絶対に殺してやる。

「八幡君、一番前を歩きなさい。この子に死なれては困るからね」

「はい」

短く答えると、八幡は先頭を歩き出した。無理に前に出ようとしたら、八幡に押し戻された。

「…分かってください」

声がかすれていた。…あんた、分かってるのか。僕を殺すわけにはいかないから、なにか起きたら先に死ねと、面と向かって言われたのに。

「…それで、いいのかよ」

「はい…」

踵を返して歩き始めた八幡の、表情は見えない。どうせ殉教者みたいな顔で、遠くを見つめているんだろう。…もう、どうでもいい。こんな男の為に死にたければ死ねばいい。

「――なんか、寒いですね」

口の端から白い息をこぼしながら、八幡が呟いた。同意するのも面倒なので黙っていると、天井や壁の至る所から、軋るような音が響き始めた。

「そうだね。…異常なくらい、冷えるね」

伊佐木が、ゆっくりと同意した。…その頃には僕も、この異常な冷え方に気がついていた。これは単なる冬の冷え込みじゃない。突然冷凍庫に放り込まれたような、不自然な…

「…次の防火シャッターは、どこだね」

「は、はい、もう少し先に」「いかん、走れ!今すぐだ!!」

伊佐木が鋭い声で号令を下した。同時に、5~6m先の防火シャッターが轟音をたてて降り始めた。八幡が弾かれるように走り出す。僕もつられて後を追った。シャッターは既に、半分以上降りていた。ギリギリで滑り込んだ八幡が、だいぶ細くなったシャッターの隙間から手を伸ばしている。

「姶良さん、早く!」

八幡の手を掴んだ瞬間、激しく後悔した。…シャッターの降りるスピードが早過ぎる。このまま下に滑り込めば、確実にこの重いシャッターに胴を挟まれて潰される…手を振りほどこうとした時、シャッターの降下がぴたりと止まった。

「今です、早く!!」

真横で何かが軋むような音がしたけれど、構っていられない。素早くシャッターの下に潜り込んで足を抜くと、何かが砕ける音と共にシャッターが完全に降りた。辺りに、青い破片が飛び散っている。…壊れたプラスチックの屑篭…のようだ。これが偶然クッションになって、一時的にシャッターの降下が止まり、僕は助かったみたいだ。

「…やった…!」

口元が笑顔の形に引きつるのを、止められない。…やった…やってやった…

シャッターから逃れてその上、あの伊佐木を置き去りにしてやった。

「柚木の、仇だ…!!」

「…なにが仇よ…」

シャッターに手をあてて俯いていた八幡が、低く呟いた。

「あの人が助けてくれたのに…!」

「……え?」

「伊佐木さんが屑篭を押し込んで、シャッターを止めてくれたのよ!!」

八幡が顔を上げた。さっきから泣きっぱなしでくしゃくしゃになった顔を、さらにくしゃくしゃにして、八幡が叫んだ。

――何がなんだか分からない。なんで伊佐木が、僕を命懸けで…!?

「…紺野さんとの、最期の約束だったんです…姶良さんに、徹底的に嫌われろって…」

防火シャッターに寄り添うようにして、八幡がしゃくりあげた。

「姶良さんはお人好しなところがあるから…心から嫌った相手にしか、冷酷にできないだろうから…徹底的に嫌われて、なにかあったら躊躇なく、伊佐木さんを捨て駒にして逃げ切れるようにって…」

「……そんな……」

「君が種明かしをしては、意味がないだろう、八幡君」

シャッターの向こうから、ため息混じりの声が聞こえた。

「だいいち、半分は憂さ晴らしみたいなものさ」

「伊佐木さん!」

「…どうにも、冷えるね。それに、頭が割れるように痛い。冷やされているだけではなく、防火シャッターで密閉した上で、空調を使って気圧を下げられているようだ。この急速な冷えは、そのせいだね」

朗々とした声…。

「…どうして、あんたが紺野さんとの約束を…?」

「会社の名誉、利益を守るためだよ。紺野君の提案は、その目的に実によく合致した。だからこそ、私に君の事を託したのだろうね」

「だから、どうしてだよ!会社の名誉!?…そんなもののために、自分が死んだらイミなんてないじゃないか!!」

「会社の名誉、か。…いや、妻の、名誉かな」

次第に細くなっていく声を大事に温存しながら、伊佐木は短い話を始めた。

――学生時代に、将来を誓い合った女が居た。

彼女が、ある企業の令嬢だと知ったのは、交際を始めて、しばらく時を経た頃だったよ。幸い、彼女の父親には、彼女を政略結婚の道具にするような心積もりはなかった。私達の自由恋愛は認められ、私は…その企業に入社し、やがて彼女を娶った。

――営業部に配属された私が、大きな契約をまとめるたびに、妻は喜んでくれた。

会社が繁栄するたびに、妻は笑顔を見せてくれる。彼女を育んできたこの会社は、親同然だったからね。

それならば、ますます繁栄させてやろう。会社が栄えれば、妻も私も幸せになれる。

そう、信じていた。だから私は、仕事にのめりこんでいった。

――パソコン普及の黎明期を過ぎたあたり、だったかな。

若く優秀なSEを擁する同業他社が乱立し、続々と新たなセキュリティソフトを発表…決め手に欠ける我が社の業績は、目に見えて落ち込んでいった。

それでも、会社を存続させ続けるには、汚れ仕事が…それができる人間が必要だった。粉飾決済や他社のネガティブキャンペーン、大規模で理不尽なリストラの決行…。私の仕事は、とてもじゃないが、人に誇れるものではなくなっていったよ。

――やがて私の顔には、他人に感情を悟らせないための『笑顔』が張りついた。

常に薄氷を踏むような私の仕事には、『完璧』であることが、必要だった。感情を隠し、常に迅速、完璧な判断を下し、誰に対しても隙なく振る舞い、自分以外の誰も信じてはならない。

『笑顔』は、家に帰っても取れなかった。…自分がしていることを、家族に悟らせたくなかった、からね。

汚れるのは、私だけでいい。家族には、綺麗な所で笑っていてほしかった。

――だから私は家族の前で、仕事の話をしなくなった。

――仕事しかしてこなかった男が、仕事の話をしなくなる。

これがどういうことか、わかるかい?

私には、家族にしてやれる話が、なくなったのだよ。

だが私は信じていた。会社さえ持ち直せば、妻は、子供はまた笑ってくれる。そして私も本当に、心からの笑顔を浮かべられる日がくる、とね。

『会社を守ることで、家族の笑顔を守る』、それが私の道理だった。

「…その道理のために、何人もの人が死んだのに…?」

「そう、だったね。私の道理は…あの、なんと言ったかな、ショートカットの可愛い子と、君との『道理』を踏みにじった。…そして、君や私に道理があったように恐らく…妻や子供達にも、別の道理があったのだよ」

――その事に気がついたときは、もう手遅れだったな。

妻は子供達に、私が『立派な人』だから、私のように、『非の打ちどころがない人』になりなさい、と教えるのさ。笑顔も浮かべることなくね。

そして子供達は、私にそっくりな『笑顔』を顔に張りつかせ…私に敬語を使うようになっていった。

――そこはもう、私が思い描いていた『幸せな家庭』などではなかった。

――すべて、手遅れ。

それでも私は、いや、だからこそ私は、引き返すことが出来なくなった。

私に守れるものは、会社の名誉…いや、『妻の名誉』だけになってしまったから。

「丁度いい、具合だ。なんだか眠くなってきたよ。…凍死というのは、存外に安らかな死に方…というのは、本当だね」

朗々と、男は謡うように話す。

「…紺野君が嫌い、というのは本心だよ。…憎くて仕方がなかった。自由気ままで、気分屋で、隙だらけで…いくら痛い目に遭わせても、平気な顔で這い上がってくる。…あの男はね、才能と清廉さに裏打ちされた自信に、満ちていた」

伊佐木は低く笑った。

「…後ろ暗さを持たないから、人の弱みを利用する私を、恐れない」

「………」

「そんな男だから、自分を陥れた烏崎のために、私に怒りを向ける。…そのくせ、私が死んだことを知ればきっと、あの男は悲しむのだろう」

最期の息を吐くように、朗々とした声を張り上げる。

「だから私は、あの男が、嫌いだよ」

何事にも動じることがない…いや、動じまいとする。

だからこそ、自らの感情の在り処さえ見失った。

そんな生き方しか出来なかった男は、

――壁の向こうで、静かに息絶えた。

後書き

第二十一章は、5/11に更新予定です。次回、最終章です。

ページ上へ戻る

全て感想を見る:感想一覧