| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

くらいくらい電子の森に・・・

作者:たにゃお

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

ページ下へ移動第十六章

一人の看護士が、ワゴンを押しながら隔離病棟の廊下を歩いていた。

さっきのバス横転騒ぎが落ち着いたので、少し時間を遅らせて、昼の巡回をしている。…普段なら、こんなことはありえない。いわゆる高機能自閉症を患う人の中には、毎日一定のパターンに沿った生活を送ることでしか安定できない人もいて、巡回の時間が前後するとパニックを起こす場合もあるから。

だから本当なら、男性の看護士にもついてきてほしかったけれど、横転事故に人手を取られているからわがままは言えない。

早速、奥の病室から不気味なうめき声が聞こえる。それはやがて、なにか水っぽいものを噛み締めるような音に変わった。看護士は小さくため息をつき、ワゴンを止めてカードキーをかざした。しかし、カードキーはエラーを返してくる。…カードキーを間違えて持ってきたのかもしれない。

いらいらしながら何度も叩きつける。それでも開かないから、婦長に無断で持ち出したマスターキーをかざした。…やった、開いた。ちょろい。

――最初は、逆光でよく見えなかった。

やがて目が慣れてくると、辺り一面が血の海と化していることに気がついた。そして粉々に砕けたルービックキューブの山に立ち尽くす、大柄な男。その男が抱えている、ぼろぼろの布袋のようなもの。男は『布袋』を執拗に齧っていた。

「…何を、齧っているの」

なんて場違いな質問。少し遅れて、逃げればよかったことに気がついた。

その口元から、血と一緒に肉片がぼろり、と落ちた。その肉片は、耳の形をしていた。布袋は小さく呻いた。…人間、と咄嗟に判断するには、足りないパーツが多すぎた。眼も、鼻も、唇も。

そして気がついた。

この無惨な光景が、この世で見る最後の光景になると。

伊佐木が病院に来ている。

そして鬼塚先輩がデータを運んでいることを嗅ぎつけ、追跡を始めた。

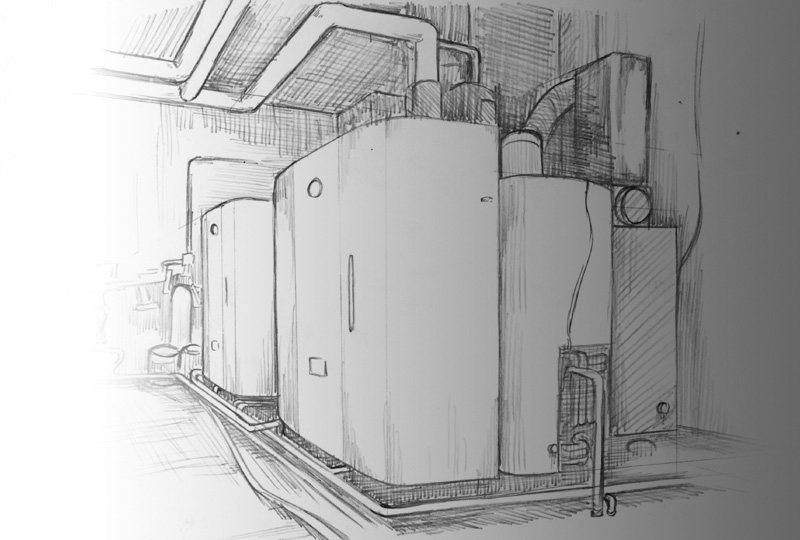

二つの最悪な知らせを携えて、僕はボイラー室のドアを開けた。

「姶良、戻ったか!」

そう叫んだ紺野さんの顔は、ひどく蒼白に見えた。柚木と八幡は、流迦ちゃんのノートパソコンから離れた場所に固まって、口も利けない状態になっている。

「…大変なことになった」

例によって、笑っているのは流迦ちゃん一人だ。僕がノーパソを覗き込もうとすると、紺野さんが遮った。

「見ないほうがいい。…烏崎が、狂った」

――もう、たくさんだ。

何が起こっているのかなんて、ディスプレイを見なくても見当がつく。

ほんの一瞬、視界に入ったディスプレイの色は真っ赤だった。

「…今度は、何人死んだの」

「わからん。見える限りで2人だ。白石と、看護士が一人やられた」

「白石?」

「こいつらの一味だ。烏崎が目をかけて、可愛がっていた後輩だった…」

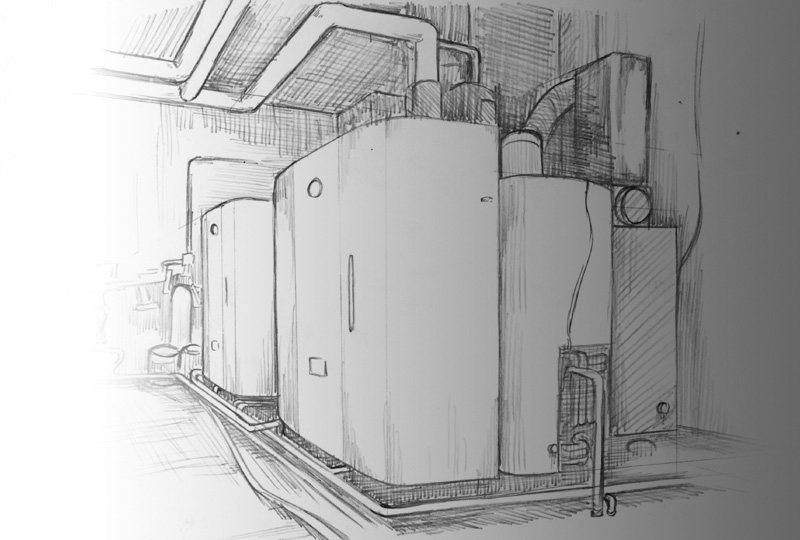

紺野さんは歯噛みして、ディスプレイを睨みつけた。顔つきが、少し不自然なくらいに凶暴に見える。それにボイラー室に入ってからというもの、耳の奥の方にとても嫌な高音がへばりついて離れない。僕は、流迦ちゃんを振り返った。

「ねえ、何か変だよこれ。…消していい?」

流迦ちゃんは悪戯を見破られた子供のような顔で、ウィンドウを閉じた。そしてブラウザに何かのアドレスを手打ちして動画を再生する。青い空を背景にした動画から、クラシックのような音楽が流れ始めた。

「さすがにこれ以上はまずいかしら。…しばらく、これを聞いてなさい。沈静効果があるから」

「流迦…今度は何をした!!」

凶暴な空気をまとったまま、紺野さんが怒鳴った。

「やったのは私じゃない。そのライブカメラ、音声も拾うの」

「…音声?」

「人は年をとると、高音が聞こえなくなる。…聞こえにくいとかそんなレベルじゃなくて、可聴領域から外れるの。これは、ぎりぎり中学生くらいまでなら聞こえる音ね」

「僕も少し…不快な耳鳴り程度だけど」

「ふぅん、耳が若いのね。そう、今も大音響で鳴り響いているわ、あいつを狂わせた音楽が。…ねえ、紺野。カールマイヤーって、知ってる?」

「やっぱりお前か!!」

紺野さんが流迦ちゃんに詰めより、浴衣の襟をグイと掴んだ。流迦ちゃんは、怯えたように首をすくめた。

「待って!なんか…そういうことじゃない気がする」

二人の間に割って入って、紺野さんの手を解いた。紺野さんは意外とあっさり手を引いた。心のどこかで、流迦ちゃんの仕業じゃないことに気がついていたのかもしれないし、鎮静効果があるとかいう音が効いてきたのかもしれない。紺野さんの表情には、凶暴さの代わりに困惑の色が浮かんでいた。

「カールマイヤーを流したのが、流迦さんじゃなくて別の『何か』だとしたら、もっと嫌な事が起こってるかもしれない。」

「…話してみろ」

僕は紺野さんと会って間もなく、鈴やで待ち合わせた日の事を思い出していた。MOGMOGの着せ替えソフト貰ったあの日、確かに少し嫌な予感がした。あの時は何が嫌なのか分からなかったけど、今なら分かる。…もう、惨劇は起きてしまったけど。

「MOGMOGって、セキュリティソフト本体と、ビアンキやハルみたいな人工知能を別々に作って、後から組み合わせたものだよね」

「ああ、そうだ」

「セキュリティソフトって普通、フリーソフトのプラグインとか警戒するだろ。それ自体がウイルスとかスパイウェアを含んでるかもしれないから。だけどMOGMOGは、この前貰った着せ替えソフトみたいなプラグインも受け入れてしまう。セキュリティ自体は硬くても、人工知能側には隙が多いような気がするんだ」

「そういう見方もあることは認めるが…視覚的インターフェイスに関するプラグインは、精査した上で受け入れるけど、セキュリティに影響するようなプラグインは受け入れないように作ってある」

「視覚的インターフェイス?」

「んー、要は見える部分だ。パソコン内部で行われている処理を、ユーザーが理解するために必要な、視覚的要素といえば分かるか」

…逆に言えば、視覚的要素、つまり画像や動画だけなら受け入れる余地がある。そういうことか。

「――画像だ!」

「な、なんだよ」

「僕のノーパソに大量に表示された、杉野って人の解体写真。少なくとも、あれを受け入れる余地はあったんだね」

紺野さんの目の動きが、ぴたりと止まった。

「――そうか。人間が音で発狂するように、視覚で発狂することもあるな。標的がハルなら、問題はないが…人間に近いビアンキだったら、最愛のマスターが死に、バラバラにされる幻を見せられることで、発狂に至ることも……つまり」

紺野さんは、はっとしたようにうすく口を開けて呟いた。

「あのでかいウイルスは囮か!リンネが本当に届けたかったのは、ビアンキを狂わせる為の画像だ…しかしなんでこんな事を…」

「…私、なんでだか分かる気がする」

いつしか僕の傍に戻ってきていた柚木が、僕を見上げた。

「柚木ちゃん…女の勘かい」

「超・失礼ね!年がら年中勘で動いてるわけじゃないんだから!…答えはずっと、ビアンキが示し続けてたじゃない。…目玉だよ」

「目玉?」

「リンネは、ずっと復讐したかったんだよ。あの人たちに。でも、それはリンネには出来ないじゃない」

「………」

「リンネに命令できる網膜は、あいつらが握ってるんでしょ。だから、あいつらの命令を受けないMOGMOGが必要だったのよ。自分とビアンキの体験をごっちゃにして、あいつらを狂うほど憎ませたのも、代わりに復讐させるため、じゃないかな」

「…す、すごい、柚木が勘以外の動力で動いてる!」

「あまり馬鹿にしないでくれる。一応、あんたと同じ大学に入ってるんだから」

…テストも勘でどうにかしたんだと思っていたよ。と言いかけて飲み込む。

「でも、勘もあるよ。…私がリンネだったら、絶対どんな手を使っても仕返ししてやる!って思ったから」

そう言って、僕にしか分からないくらいの小さな微笑を浮かべた。こんな時なのに、みぞおちの辺りを、湯水を含んだ綿がじわーっと広がるような幸福感が満たした。

「ぼ、僕も…」

「うそだね」

小さな声でささやいて、肘で小突かれた。

「どうした、耳まで赤いな。考えすぎて知恵熱が出たのか」

紺野さんが心配そうに覗き込んできた。慌てて首を振り、少し後じさってごまかした。

「いや…大丈夫」

「無理するなよ。昨日から、やばい事続きだからな」

そう言われると、本当に知恵熱が出そうだった。

「…全部終わったら、高熱出して3日くらい前後不覚に寝込むよ」

「俺も、そうする。酒飲んで寝る」

そうは言ったものの、鬼塚先輩は追われている、同じ建物内に殺人鬼はいる、伊佐木も同じ建物内に来ている…終わりは遠そうだ。

「…どうしようか、これ」

何かなげやりな気分になってきて、流迦ちゃんのノーパソをあごでしゃくった。

「通報するか。俺たちよりも拳銃持ったおまわりさんの方が、戦力として頼もしいだろう。八幡、外で張ってる警官に声かけてくれ。俺が行くとややこしいことになるからな」

「は…はい…」

八幡を見送り、コンクリートの床に大の字になって紺野さんが呟いた。

「…なんだろな、この状況」

「言わないでよ。それ言い始めると、疲れに呑まれて鬱になっちゃうよ」

柚木も、ぱたりと倒れてダクトが這い回る天井を見上げた。僕も倣って隣に寝そべる。ただ横になっただけなのに、柚木との距離がひどく近くなった気がして、少し緊張した。

「…入社した頃は、こんなじゃなかったんだ。俺も、あいつも。烏崎は同期でな、世間を知らないからみんな馬鹿で。俺もあいつも、そんな馬鹿の一人だった」

過去形。…死者を悼むような口調だった。

「馬鹿さ加減は皆似たようなもんだけど、あいつは悪目立ちするタイプの馬鹿だった。20代で課長になるとか、30代で専務に昇りつめて他社にヘッドハンティングされて、惜しまれつつ辞めるとか、酒が入って気が大きくなるたびに吹聴するんだ。…馬鹿だけど、嫌いじゃなかった。俺も馬鹿だったからな」

紺野さんは少しの間、無表情に天井を眺めていた。どう言っていいのか分からなくて、相槌を打てなかった。だって僕は、烏崎に恨みしか持っていない。

「…で、ありがちな話だ。当時ニコニコしながら聞き役に回っていた男が、あいつが思い描いたような出世コースに乗った。あいつはまぁ…外れた」

何も答えないでいると、紺野さんは言葉を続けた。

「その頃からだ、あいつが役職についた同期を避けるようになったのは。俺は特殊部隊だが、一応開発室のまとめ役になり、部下も出来た。…出世街道にはほど遠いし、興味もない。でもあいつにとっては、そんなことはどうでもよかったんだ。俺も、あいつの恨み帳に記載された」

「逆恨みじゃん、そんなの」

柚木が、何の感情もこもってない声で呟いた。僕も同じような感想しか持てない。ああなった以上、もう恨みは吹っ飛んでしまったけど。

「…で、あいつは、これまたよくある結論に達した。出世した奴は、裏で卑怯な手段を使って昇りつめる。俺は素直だったから、悪さが足りなかったから、出世街道から外れた、とな。そんなあいつの荒んだ気持ちに、伊佐木の思惑がキレイに寄り添った。伊佐木が垂らした蜘蛛の糸に、あいつはなりふり構わずしがみついた…てとこか」

「…ほんと、よくある話だね」

そんな言葉が漏れた。あまりにも、よく聞く話だったから。

「よくある話の、よくいる登場人物だ」

そう言って紺野さんは、うつぶせになってタバコを咥えた。

「このまま何も起こらずに時が経てば、ただの愚痴っぽいサラリーマンでいられたかもしれない。運がよければ自分の欠点に気がついて、納得のいく人生を送れたかもな。…悪い奴じゃなかった。これがニュースになってみろ、周りの奴らはこう言うよ。『まさかあの人が、こんなことをするなんて…』」

慣れた手つきでタバコに火を灯し、長く細く煙を吐いた。もっと言いたいことがあるみたいだったけど、それきり口を閉ざした。柚木も、ただ天井のダクトを目で追っている。流迦ちゃんがキューブを回転させる音と、平坦なクラシックだけが、静まり返った空間を満たしていた。やがて、その音に『着信』を示す振動が加わった。

「誰の携帯?」

紺野さんが軽く手を上げて、上半身を起こした。そして携帯ストラップを掴んでポケットから引きずり出し、耳にあてた。にじり寄って耳をすませると、八幡のすすり泣きを含んだ声が聞こえた。

「八幡か。どうだ、首尾は」

『駄目です!私が余計なこと言ったせいで、何人かの看護士が隔離病棟に入って行ってしまって…』

「警察は、動かなかったのか!?」

『はい…その、ライブカメラで見てたなんて言えないから、「窓から隔離病棟で暴れている患者が見えた」としか伝えてないんです!そしたら…男性の看護士さんが4人くらい、何も武器を持たないで入っていって…あ、あの人たちに何かあったら、私のせいです!!』

「落ち着け!男が4人もいれば烏崎1人くらい何とかなる、お前は戻れ」

『で、でも…看護士さんたちが到着するまでに、患者さんやお見舞いの人がやられるかもしれないんですよ!私、もう少し説得します!』

「このお人よしが。好きにしろ」

見舞い客が…のくだりを聞いて、僕は猛烈に引っかかるものを感じていた。何かを伝え忘れているような。なんだっけ、見舞い客、見舞い客……あっ!!

「た、大変だ!ちょっと聞いて!」

「あぁもうお前まで何だよ」

「来てるんだよ、あいつが!あの…」

「なんだあいつって」

「あいつだよ、えーと…伊佐木!そう、伊佐木が来てるんだよ!さっき駐輪場の近くで声を掛けられたんだ」

「何っ!?」『何っ!?』

紺野さんと携帯の声がハモった。

「何で先に言わないんだ!」

「烏崎のインパクトが強すぎて…」

「…インパクトは敵わないな。まさか白石を食うとは…」

「食ってたの!?」

「なんだ、ろくに見ないでインパクトとか言ってたのか」

「僕はグロい系は嫌いなんだ」

『姶良さん!…ねぇ、姶良さんに替わってください!』

紺野さんから携帯を渡された。…何だか、これから携帯越しに怒られるような気がしてどきどきした。

「…はい」

『伊佐木さんを見かけたって、どこで!?』

「駐輪場の近くだよ。声が同じだったから、分かった」

『どこに行くとか、言ってましたか!?』

「えと…」

伊佐木との会話を、頭の中で反芻してみた。緊張しすぎて、ディテールをよく覚えてないんだよな…交通事故のことを指摘されて、それで、緊張で頭が混乱して…えーと…

『まさか…隔離病棟に行くとか…!?』

八幡に言われて、伊佐木が僕に掛けた言葉を思い出した。

「あ…隔離病棟の場所を、聞かれた……」

『そんな!なんで黙ってたんですか!!』

…びっくりして携帯を取り落としそうになった。あの大人しそうな八幡が、こんな大声を出すなんて。

「ご、ごめん、その…つい忘れて…」

僕の言い訳なんて、耳に入ってなかったに違いない。携帯から聞こえてきたのは怒鳴り声ではなく、誰かが走る音と、何かにぶつかる音だった。やがて遠くのほうに、八幡の声が聞こえた。

『あの、すみません、受付の記録見せてください!』『な、なんですか急に』『知り合いが入ってるかもしれないんです、お願い!』

がさごそと紙を繰る音が響いた。やがて『ばりっ』と乱暴に紙を掴むような音が聞こえて、それに八幡の細い悲鳴が加わった。紺野さんが、僕から携帯を取り上げて大声で叫んだ。

「八幡、早まるな!!今そっちに行く、絶対にそこを動くな!!」

紺野さんの言葉が最後まで終わらないうちに、携帯はふつりと切れた。

「…いいの?」

「仕方ないだろう。あとは裁判で冤罪を晴らすさ。…あー、流迦ちゃんと柚木ちゃんはここで待ってな」

流迦ちゃんは初めてノーパソから顔を上げた。そして紺野さんの顔を無表情に覗き込んだ。

「紺野、行ってはだめ」

「大丈夫だから。安全が確認できたら受付に行け。伝えておくから」

「――紺野は、戻らない」

流迦ちゃんの顔が、初めて不安にゆがんだ。…古傷がちくりと痛むような、不思議な感覚が胸を満たした。

「何を言うんだ。死ぬわけじゃない、無罪を勝ち取ったらまた会える」

「いや、戻らない。…今、あの病棟に入ったら」

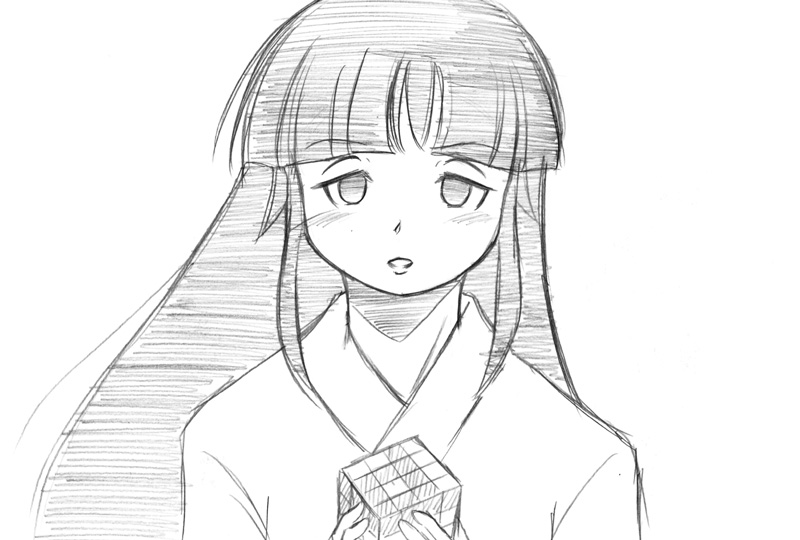

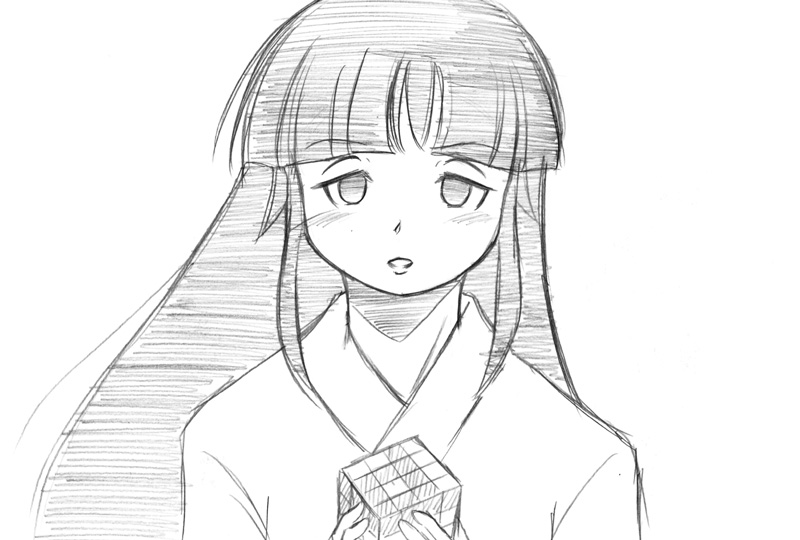

せわしなくキューブをまさぐる指が、ふいに止まった。

「確実に死ぬ。死ぬのは、八幡だけでいい」

「ばっ…お前っ…」

いつもの紺野さんなら、即座に流迦ちゃんを叱りつけて黙らせていただろう。でも、今回は違った。コトのやばさを、流迦ちゃんの表情が物語っていたから。

「烏崎が、あの『音源』のノーパソを持って歩いてるわ。病棟に入って行ったという看護士は、多分助からない。紺野も行けば、生き残った看護士に殺されるか…そいつを殺して発狂する。そして、姶良を食い殺す」

「僕か!?」

「ついていく気だったでしょ。なら、殺されるのは姶良」

「…そうだね、姶良だ」

柚木も同意した。そんな不吉な合意をされても困る。

「とにかく俺は行くぞ、まだ病棟には入ってないかもしれない」

踵を返して走り出そうとした紺野さんの服のすそを、流迦ちゃんが掴んだ。

「流迦ちゃん…」

「私を、連れて行くといい」

「え?」

「あれに対抗できるのは、私が持っている音源だけ。どうしても病棟に入りたいなら、私を連れて行くしかない」

ぎりっと唇をかみしめて、紺野さんは流迦ちゃんを見下ろした。

「――絶対に離れるなよ!!」

流迦ちゃんの手を少し乱暴に掴み、足早に歩き出した。一瞬、流迦ちゃんが僕を振り返り、何か言いたそうに口元を動かした。でも目が合いそうになった瞬間、僕は目をそらしてしまった。

「まぁ、いいわ」

気分を悪くしたのか、そう言ったきり彼女は黙ってしまった。何か大事なことを伝えようとしたのかもしれないと一瞬思ったけど、次の瞬間には、新たに思い出した厄介事に気を取られて、深く追求せずに放置してしまった。

鬼塚先輩は、まだ無事だろうか……

さっきのバス横転騒ぎが落ち着いたので、少し時間を遅らせて、昼の巡回をしている。…普段なら、こんなことはありえない。いわゆる高機能自閉症を患う人の中には、毎日一定のパターンに沿った生活を送ることでしか安定できない人もいて、巡回の時間が前後するとパニックを起こす場合もあるから。

だから本当なら、男性の看護士にもついてきてほしかったけれど、横転事故に人手を取られているからわがままは言えない。

早速、奥の病室から不気味なうめき声が聞こえる。それはやがて、なにか水っぽいものを噛み締めるような音に変わった。看護士は小さくため息をつき、ワゴンを止めてカードキーをかざした。しかし、カードキーはエラーを返してくる。…カードキーを間違えて持ってきたのかもしれない。

いらいらしながら何度も叩きつける。それでも開かないから、婦長に無断で持ち出したマスターキーをかざした。…やった、開いた。ちょろい。

――最初は、逆光でよく見えなかった。

やがて目が慣れてくると、辺り一面が血の海と化していることに気がついた。そして粉々に砕けたルービックキューブの山に立ち尽くす、大柄な男。その男が抱えている、ぼろぼろの布袋のようなもの。男は『布袋』を執拗に齧っていた。

「…何を、齧っているの」

なんて場違いな質問。少し遅れて、逃げればよかったことに気がついた。

その口元から、血と一緒に肉片がぼろり、と落ちた。その肉片は、耳の形をしていた。布袋は小さく呻いた。…人間、と咄嗟に判断するには、足りないパーツが多すぎた。眼も、鼻も、唇も。

そして気がついた。

この無惨な光景が、この世で見る最後の光景になると。

伊佐木が病院に来ている。

そして鬼塚先輩がデータを運んでいることを嗅ぎつけ、追跡を始めた。

二つの最悪な知らせを携えて、僕はボイラー室のドアを開けた。

「姶良、戻ったか!」

そう叫んだ紺野さんの顔は、ひどく蒼白に見えた。柚木と八幡は、流迦ちゃんのノートパソコンから離れた場所に固まって、口も利けない状態になっている。

「…大変なことになった」

例によって、笑っているのは流迦ちゃん一人だ。僕がノーパソを覗き込もうとすると、紺野さんが遮った。

「見ないほうがいい。…烏崎が、狂った」

――もう、たくさんだ。

何が起こっているのかなんて、ディスプレイを見なくても見当がつく。

ほんの一瞬、視界に入ったディスプレイの色は真っ赤だった。

「…今度は、何人死んだの」

「わからん。見える限りで2人だ。白石と、看護士が一人やられた」

「白石?」

「こいつらの一味だ。烏崎が目をかけて、可愛がっていた後輩だった…」

紺野さんは歯噛みして、ディスプレイを睨みつけた。顔つきが、少し不自然なくらいに凶暴に見える。それにボイラー室に入ってからというもの、耳の奥の方にとても嫌な高音がへばりついて離れない。僕は、流迦ちゃんを振り返った。

「ねえ、何か変だよこれ。…消していい?」

流迦ちゃんは悪戯を見破られた子供のような顔で、ウィンドウを閉じた。そしてブラウザに何かのアドレスを手打ちして動画を再生する。青い空を背景にした動画から、クラシックのような音楽が流れ始めた。

「さすがにこれ以上はまずいかしら。…しばらく、これを聞いてなさい。沈静効果があるから」

「流迦…今度は何をした!!」

凶暴な空気をまとったまま、紺野さんが怒鳴った。

「やったのは私じゃない。そのライブカメラ、音声も拾うの」

「…音声?」

「人は年をとると、高音が聞こえなくなる。…聞こえにくいとかそんなレベルじゃなくて、可聴領域から外れるの。これは、ぎりぎり中学生くらいまでなら聞こえる音ね」

「僕も少し…不快な耳鳴り程度だけど」

「ふぅん、耳が若いのね。そう、今も大音響で鳴り響いているわ、あいつを狂わせた音楽が。…ねえ、紺野。カールマイヤーって、知ってる?」

「やっぱりお前か!!」

紺野さんが流迦ちゃんに詰めより、浴衣の襟をグイと掴んだ。流迦ちゃんは、怯えたように首をすくめた。

「待って!なんか…そういうことじゃない気がする」

二人の間に割って入って、紺野さんの手を解いた。紺野さんは意外とあっさり手を引いた。心のどこかで、流迦ちゃんの仕業じゃないことに気がついていたのかもしれないし、鎮静効果があるとかいう音が効いてきたのかもしれない。紺野さんの表情には、凶暴さの代わりに困惑の色が浮かんでいた。

「カールマイヤーを流したのが、流迦さんじゃなくて別の『何か』だとしたら、もっと嫌な事が起こってるかもしれない。」

「…話してみろ」

僕は紺野さんと会って間もなく、鈴やで待ち合わせた日の事を思い出していた。MOGMOGの着せ替えソフト貰ったあの日、確かに少し嫌な予感がした。あの時は何が嫌なのか分からなかったけど、今なら分かる。…もう、惨劇は起きてしまったけど。

「MOGMOGって、セキュリティソフト本体と、ビアンキやハルみたいな人工知能を別々に作って、後から組み合わせたものだよね」

「ああ、そうだ」

「セキュリティソフトって普通、フリーソフトのプラグインとか警戒するだろ。それ自体がウイルスとかスパイウェアを含んでるかもしれないから。だけどMOGMOGは、この前貰った着せ替えソフトみたいなプラグインも受け入れてしまう。セキュリティ自体は硬くても、人工知能側には隙が多いような気がするんだ」

「そういう見方もあることは認めるが…視覚的インターフェイスに関するプラグインは、精査した上で受け入れるけど、セキュリティに影響するようなプラグインは受け入れないように作ってある」

「視覚的インターフェイス?」

「んー、要は見える部分だ。パソコン内部で行われている処理を、ユーザーが理解するために必要な、視覚的要素といえば分かるか」

…逆に言えば、視覚的要素、つまり画像や動画だけなら受け入れる余地がある。そういうことか。

「――画像だ!」

「な、なんだよ」

「僕のノーパソに大量に表示された、杉野って人の解体写真。少なくとも、あれを受け入れる余地はあったんだね」

紺野さんの目の動きが、ぴたりと止まった。

「――そうか。人間が音で発狂するように、視覚で発狂することもあるな。標的がハルなら、問題はないが…人間に近いビアンキだったら、最愛のマスターが死に、バラバラにされる幻を見せられることで、発狂に至ることも……つまり」

紺野さんは、はっとしたようにうすく口を開けて呟いた。

「あのでかいウイルスは囮か!リンネが本当に届けたかったのは、ビアンキを狂わせる為の画像だ…しかしなんでこんな事を…」

「…私、なんでだか分かる気がする」

いつしか僕の傍に戻ってきていた柚木が、僕を見上げた。

「柚木ちゃん…女の勘かい」

「超・失礼ね!年がら年中勘で動いてるわけじゃないんだから!…答えはずっと、ビアンキが示し続けてたじゃない。…目玉だよ」

「目玉?」

「リンネは、ずっと復讐したかったんだよ。あの人たちに。でも、それはリンネには出来ないじゃない」

「………」

「リンネに命令できる網膜は、あいつらが握ってるんでしょ。だから、あいつらの命令を受けないMOGMOGが必要だったのよ。自分とビアンキの体験をごっちゃにして、あいつらを狂うほど憎ませたのも、代わりに復讐させるため、じゃないかな」

「…す、すごい、柚木が勘以外の動力で動いてる!」

「あまり馬鹿にしないでくれる。一応、あんたと同じ大学に入ってるんだから」

…テストも勘でどうにかしたんだと思っていたよ。と言いかけて飲み込む。

「でも、勘もあるよ。…私がリンネだったら、絶対どんな手を使っても仕返ししてやる!って思ったから」

そう言って、僕にしか分からないくらいの小さな微笑を浮かべた。こんな時なのに、みぞおちの辺りを、湯水を含んだ綿がじわーっと広がるような幸福感が満たした。

「ぼ、僕も…」

「うそだね」

小さな声でささやいて、肘で小突かれた。

「どうした、耳まで赤いな。考えすぎて知恵熱が出たのか」

紺野さんが心配そうに覗き込んできた。慌てて首を振り、少し後じさってごまかした。

「いや…大丈夫」

「無理するなよ。昨日から、やばい事続きだからな」

そう言われると、本当に知恵熱が出そうだった。

「…全部終わったら、高熱出して3日くらい前後不覚に寝込むよ」

「俺も、そうする。酒飲んで寝る」

そうは言ったものの、鬼塚先輩は追われている、同じ建物内に殺人鬼はいる、伊佐木も同じ建物内に来ている…終わりは遠そうだ。

「…どうしようか、これ」

何かなげやりな気分になってきて、流迦ちゃんのノーパソをあごでしゃくった。

「通報するか。俺たちよりも拳銃持ったおまわりさんの方が、戦力として頼もしいだろう。八幡、外で張ってる警官に声かけてくれ。俺が行くとややこしいことになるからな」

「は…はい…」

八幡を見送り、コンクリートの床に大の字になって紺野さんが呟いた。

「…なんだろな、この状況」

「言わないでよ。それ言い始めると、疲れに呑まれて鬱になっちゃうよ」

柚木も、ぱたりと倒れてダクトが這い回る天井を見上げた。僕も倣って隣に寝そべる。ただ横になっただけなのに、柚木との距離がひどく近くなった気がして、少し緊張した。

「…入社した頃は、こんなじゃなかったんだ。俺も、あいつも。烏崎は同期でな、世間を知らないからみんな馬鹿で。俺もあいつも、そんな馬鹿の一人だった」

過去形。…死者を悼むような口調だった。

「馬鹿さ加減は皆似たようなもんだけど、あいつは悪目立ちするタイプの馬鹿だった。20代で課長になるとか、30代で専務に昇りつめて他社にヘッドハンティングされて、惜しまれつつ辞めるとか、酒が入って気が大きくなるたびに吹聴するんだ。…馬鹿だけど、嫌いじゃなかった。俺も馬鹿だったからな」

紺野さんは少しの間、無表情に天井を眺めていた。どう言っていいのか分からなくて、相槌を打てなかった。だって僕は、烏崎に恨みしか持っていない。

「…で、ありがちな話だ。当時ニコニコしながら聞き役に回っていた男が、あいつが思い描いたような出世コースに乗った。あいつはまぁ…外れた」

何も答えないでいると、紺野さんは言葉を続けた。

「その頃からだ、あいつが役職についた同期を避けるようになったのは。俺は特殊部隊だが、一応開発室のまとめ役になり、部下も出来た。…出世街道にはほど遠いし、興味もない。でもあいつにとっては、そんなことはどうでもよかったんだ。俺も、あいつの恨み帳に記載された」

「逆恨みじゃん、そんなの」

柚木が、何の感情もこもってない声で呟いた。僕も同じような感想しか持てない。ああなった以上、もう恨みは吹っ飛んでしまったけど。

「…で、あいつは、これまたよくある結論に達した。出世した奴は、裏で卑怯な手段を使って昇りつめる。俺は素直だったから、悪さが足りなかったから、出世街道から外れた、とな。そんなあいつの荒んだ気持ちに、伊佐木の思惑がキレイに寄り添った。伊佐木が垂らした蜘蛛の糸に、あいつはなりふり構わずしがみついた…てとこか」

「…ほんと、よくある話だね」

そんな言葉が漏れた。あまりにも、よく聞く話だったから。

「よくある話の、よくいる登場人物だ」

そう言って紺野さんは、うつぶせになってタバコを咥えた。

「このまま何も起こらずに時が経てば、ただの愚痴っぽいサラリーマンでいられたかもしれない。運がよければ自分の欠点に気がついて、納得のいく人生を送れたかもな。…悪い奴じゃなかった。これがニュースになってみろ、周りの奴らはこう言うよ。『まさかあの人が、こんなことをするなんて…』」

慣れた手つきでタバコに火を灯し、長く細く煙を吐いた。もっと言いたいことがあるみたいだったけど、それきり口を閉ざした。柚木も、ただ天井のダクトを目で追っている。流迦ちゃんがキューブを回転させる音と、平坦なクラシックだけが、静まり返った空間を満たしていた。やがて、その音に『着信』を示す振動が加わった。

「誰の携帯?」

紺野さんが軽く手を上げて、上半身を起こした。そして携帯ストラップを掴んでポケットから引きずり出し、耳にあてた。にじり寄って耳をすませると、八幡のすすり泣きを含んだ声が聞こえた。

「八幡か。どうだ、首尾は」

『駄目です!私が余計なこと言ったせいで、何人かの看護士が隔離病棟に入って行ってしまって…』

「警察は、動かなかったのか!?」

『はい…その、ライブカメラで見てたなんて言えないから、「窓から隔離病棟で暴れている患者が見えた」としか伝えてないんです!そしたら…男性の看護士さんが4人くらい、何も武器を持たないで入っていって…あ、あの人たちに何かあったら、私のせいです!!』

「落ち着け!男が4人もいれば烏崎1人くらい何とかなる、お前は戻れ」

『で、でも…看護士さんたちが到着するまでに、患者さんやお見舞いの人がやられるかもしれないんですよ!私、もう少し説得します!』

「このお人よしが。好きにしろ」

見舞い客が…のくだりを聞いて、僕は猛烈に引っかかるものを感じていた。何かを伝え忘れているような。なんだっけ、見舞い客、見舞い客……あっ!!

「た、大変だ!ちょっと聞いて!」

「あぁもうお前まで何だよ」

「来てるんだよ、あいつが!あの…」

「なんだあいつって」

「あいつだよ、えーと…伊佐木!そう、伊佐木が来てるんだよ!さっき駐輪場の近くで声を掛けられたんだ」

「何っ!?」『何っ!?』

紺野さんと携帯の声がハモった。

「何で先に言わないんだ!」

「烏崎のインパクトが強すぎて…」

「…インパクトは敵わないな。まさか白石を食うとは…」

「食ってたの!?」

「なんだ、ろくに見ないでインパクトとか言ってたのか」

「僕はグロい系は嫌いなんだ」

『姶良さん!…ねぇ、姶良さんに替わってください!』

紺野さんから携帯を渡された。…何だか、これから携帯越しに怒られるような気がしてどきどきした。

「…はい」

『伊佐木さんを見かけたって、どこで!?』

「駐輪場の近くだよ。声が同じだったから、分かった」

『どこに行くとか、言ってましたか!?』

「えと…」

伊佐木との会話を、頭の中で反芻してみた。緊張しすぎて、ディテールをよく覚えてないんだよな…交通事故のことを指摘されて、それで、緊張で頭が混乱して…えーと…

『まさか…隔離病棟に行くとか…!?』

八幡に言われて、伊佐木が僕に掛けた言葉を思い出した。

「あ…隔離病棟の場所を、聞かれた……」

『そんな!なんで黙ってたんですか!!』

…びっくりして携帯を取り落としそうになった。あの大人しそうな八幡が、こんな大声を出すなんて。

「ご、ごめん、その…つい忘れて…」

僕の言い訳なんて、耳に入ってなかったに違いない。携帯から聞こえてきたのは怒鳴り声ではなく、誰かが走る音と、何かにぶつかる音だった。やがて遠くのほうに、八幡の声が聞こえた。

『あの、すみません、受付の記録見せてください!』『な、なんですか急に』『知り合いが入ってるかもしれないんです、お願い!』

がさごそと紙を繰る音が響いた。やがて『ばりっ』と乱暴に紙を掴むような音が聞こえて、それに八幡の細い悲鳴が加わった。紺野さんが、僕から携帯を取り上げて大声で叫んだ。

「八幡、早まるな!!今そっちに行く、絶対にそこを動くな!!」

紺野さんの言葉が最後まで終わらないうちに、携帯はふつりと切れた。

「…いいの?」

「仕方ないだろう。あとは裁判で冤罪を晴らすさ。…あー、流迦ちゃんと柚木ちゃんはここで待ってな」

流迦ちゃんは初めてノーパソから顔を上げた。そして紺野さんの顔を無表情に覗き込んだ。

「紺野、行ってはだめ」

「大丈夫だから。安全が確認できたら受付に行け。伝えておくから」

「――紺野は、戻らない」

流迦ちゃんの顔が、初めて不安にゆがんだ。…古傷がちくりと痛むような、不思議な感覚が胸を満たした。

「何を言うんだ。死ぬわけじゃない、無罪を勝ち取ったらまた会える」

「いや、戻らない。…今、あの病棟に入ったら」

せわしなくキューブをまさぐる指が、ふいに止まった。

「確実に死ぬ。死ぬのは、八幡だけでいい」

「ばっ…お前っ…」

いつもの紺野さんなら、即座に流迦ちゃんを叱りつけて黙らせていただろう。でも、今回は違った。コトのやばさを、流迦ちゃんの表情が物語っていたから。

「烏崎が、あの『音源』のノーパソを持って歩いてるわ。病棟に入って行ったという看護士は、多分助からない。紺野も行けば、生き残った看護士に殺されるか…そいつを殺して発狂する。そして、姶良を食い殺す」

「僕か!?」

「ついていく気だったでしょ。なら、殺されるのは姶良」

「…そうだね、姶良だ」

柚木も同意した。そんな不吉な合意をされても困る。

「とにかく俺は行くぞ、まだ病棟には入ってないかもしれない」

踵を返して走り出そうとした紺野さんの服のすそを、流迦ちゃんが掴んだ。

「流迦ちゃん…」

「私を、連れて行くといい」

「え?」

「あれに対抗できるのは、私が持っている音源だけ。どうしても病棟に入りたいなら、私を連れて行くしかない」

ぎりっと唇をかみしめて、紺野さんは流迦ちゃんを見下ろした。

「――絶対に離れるなよ!!」

流迦ちゃんの手を少し乱暴に掴み、足早に歩き出した。一瞬、流迦ちゃんが僕を振り返り、何か言いたそうに口元を動かした。でも目が合いそうになった瞬間、僕は目をそらしてしまった。

「まぁ、いいわ」

気分を悪くしたのか、そう言ったきり彼女は黙ってしまった。何か大事なことを伝えようとしたのかもしれないと一瞬思ったけど、次の瞬間には、新たに思い出した厄介事に気を取られて、深く追求せずに放置してしまった。

鬼塚先輩は、まだ無事だろうか……

後書き

第十七章は4/20更新予定です。

ページ上へ戻る

全て感想を見る:感想一覧