| 携帯サイト | 感想 | レビュー | 縦書きで読む [PDF/明朝]版 / [PDF/ゴシック]版 | 全話表示 | 挿絵表示しない | 誤字脱字報告する | 誤字脱字報告一覧 |

くらいくらい電子の森に・・・

作者:たにゃお

しおりを利用するにはログインしてください。会員登録がまだの場合はこちらから。

ページ下へ移動第六章 (2)

柚木の「抜けたよ!」という感極まった声は、学生達のバカ騒ぎでかき消された。

大通りを塞き止めんばかりに群れるコンパ学生の真っ只中に、僕らは走り出てしまった。皆、こんな時間から切ないほどベロンベロンに出来上がってしまっている。多分、うちの学生だ。宴会が終わって万歳三唱でもしてこれから三々五々、帰途に着くなり2次会になだれ込んだりするところだろう。中央で1人、胴上げされている男がいる。

「向こうでも頑張れよー!」

「カバディ研究会を忘れるなよー!!」

などという歓声が、断続的に聞こえてくる。

「…留学する仲間の追い出しコンパかな…」

大勢の人がいる。…その安心感に膝ががくりと崩れ落ち、僕は路上に倒れこんだ。柚木があわてて僕を引っ張り起こす。

「ちょ…ちょっと!まだ終わってないんだから!!…あの、皆さーん!すみませーん!!あの、ちょっと今、変質者に…」「なぁにぃ!?変質者だぁ!?」

上半身裸の変質者っぽい学生が聞きとがめて近寄ってきた。

「ぃよーし!この中でぇー、我こそは変質者という漢は手を挙げろ!!」

「ぅい――――――す!!!」

歓声とともに、全員の手が挙がった。そして彼らはその一体感に気を良くして、隣同士肩を叩き合ったり、精も根も尽き果てた僕らをもみくちゃにしたり校歌を歌ったりと大騒動を始めた。一般人もちらほらと通ったが、巻き込まれるのを嫌がって足早に通り過ぎていく。

…路地から、1人の男が音もなく姿を現した。僕は…もう動けない……

「だめ、皆酔ってて話を聞いてくれない!」

「…柚木、逃げてくれ…」

「…もう、無理……!」

柚木の声がうわずっている。…その後、軽い浮遊感とともに、柚木が崩れ落ちた。寄りかかっていた僕は、そのまま一緒に倒れこむ。首筋に柔らかい髪の感触をおぼえ、鼻腔に柑橘系のコロンの香りがふわりと届いた。…一拍おいて、柚木が肩をふるわせながら、静かにしゃくりあげ始めた。

――激痛で気が遠くなりそうなのに、頭の芯ははっきりと冴え返りはじめた。

さっきまで胴上げされていた男が担ぎ下ろされ、男の前に酔っ払い学生がずらりと2列並んで人間アーチを作り始めた。

「ヘーイ、坂上!ヘイヘイ!!」

胴上げから解放されて、まだふらふらしている坂上を、二人のヤニくさそうな男が人間アーチに押し込む。坂上を押し込まれた人間アーチは、彼が通り過ぎると即座に瓦解してアーチの前に回りこんで再びアーチを作った。その繰り返しで坂上はなかなかアーチから解放されない。目の前に繰り広げられる平和な学生生活と、僕らのこの理不尽な危機。絶望を通り越して、笑いがこみ上げてきた……

僕の肩にかかっていた髪が、びくりと震えた。

振り向くと、柚木の肩を無造作に掴む、汚らしい掌。

――お前が、柚木に触るな!!

もう一度立ち上がるのに、たいした力は要らなかった。痛みはとっくの昔に麻痺している。柚木の肩を掴む腕をもぎ離し、天高く差し上げて声高に叫んだ。

「ヘ――――イ!!」

人間アーチが、一斉にこちらを振り向いた。しゃがみこんだままの柚木さえもが、きょとんとした泣き顔で僕を見上げている。僕は満面の笑みを浮かべ、男の腕を両手で掴んだ。

「ヘイヘイ!おっさん!通りすがりのおっさん!!ヘイ!!」

……食いつくか、お願いだ、食いついてくれ……

祈るような気持ちで、必死に抵抗する男を、満面の笑みでアーチに引きずっていく。

両手をさしあげたまま、きょとんと立ち尽くす学生達。……やはり、駄目か……

―――そのとき、二人の体格のいい酔っ払い学生が、男の両肘をがっしと掴んだ。そして、通りをつんざくような蛮声をあげた!

「ヘイ!通りすがりのおっさーん!!」

男の抵抗っぷりが学生達の嗜虐魂に火をつけたのか、人間アーチは急激に沸きかえった。男がもがけばもがくほど、ますます彼らをあおる。

よし、読み通りだ!

酔っ払った学生の集団は、怖いものや失うものが少ないのでタチが悪い。

僕の『通りすがりのおっさんを理不尽に人間アーチでもみくちゃにする』提案は、彼らの今の気分にぴったりマッチしたようだ。

酒臭い学生の群れにもみくちゃにされる男を待ち構えるように、僕も最前列で知らない学生と頭の上で手を組んでアーチを作った。

「ヘイヘイ!ヘーイ!!」

片手で携帯のカメラモードを立ち上げ、高く掲げる。男がアーチに押し込まれた瞬間、僕は男のサングラスをもぎ取り、強引に腕を割り込ませて写メを撮った。僕につられるようにして、何人かの携帯が連続してパシャパシャと瞬いた。必死の形相で顔を守る男の耳元で、僕は皆に分からないように呟いた。

「……紺野さんに、送りました」

ぴたり、と男の抵抗が止まる。男は一瞬、目をむいて僕を睨むと、そのまま弛緩したような表情で、ヘイヘイ叫ぶ学生のアーチに揉まれ流されていった。

――やっぱり、紺野さん関連だったか…

「……終わったの……?」

いつの間にか、僕の背中に近づいていた柚木が、狐につままれたような顔で呟いた。

「いや。一応最後のツメをやっとかないと……」

断続的な激痛は収まっていない。携帯にちらりと目をやって『送信完了』を確認した。そして一つ大きく息をつくと、僕はもう一度、最後の力を腹に込めて叫んだ。

「おぅお前ら、前に回れ、前に!!」

男が通り過ぎた後、残った人間アーチを満面の笑顔と激しい手招きでアーチの出口へ走らせる。彼らはばらばらとアーチをほどくと、ヘイヘイ叫びながらアーチの出口に続きのアーチを作った。

…一旦流れを作ってしまえば、あとは彼らの気が済むまで人間アーチは伸び続ける。

ざまをみろ、永久に酒臭い人間アーチに囚われ続けるがいい!

サークルの喧騒からのがれて、僕たちはしばらく歩いた。警察を呼ぶとか、病院に駆け込むとか、やることは盛り沢山だ。でも、なぜかそういう気が起きなかった。思考回路が停止寸前だったのかもしれない。

月は天頂近くまで昇っていた。携帯を見ると、もう8時を回っていた。

結局あのオムライスは何だったんだ、とか、あの連中は一体なんなのだ、とか、言いたい事は山ほどあった。でも全身がけだるくて、柚木の肩にもたれ掛って歩くのが心地よくて、なんか全部どうでもいい。

「…救急車、呼ぼうか」

僕の返事を待たず、柚木が携帯を取り出す。それなら少し休ませてもらおうかな…と、目を閉じた瞬間、カツン、という物音に瞼を開く。

「…携帯、落ちたよ」

「……姶良……!」

柚木の肩が、瘧のように震えだした。鼻先をかすめる、排気ガスの匂い。車がアイドリングしたまま停止する気配と、駆け下りてくる数人の足音。月の逆光で姿はよく見えない。でも、まっすぐに僕らを目指して歩いてくる足取りに、確信は強まった。

「……またか……!」

痛みと眩暈で、気が遠くなった。僕たちは数秒後、確実に奴らに捕まる。喉が干上がって、鼓動が早くなった。…次第に強まっていく激痛の中で、僕は初めて紺野さんを恨んだ。

――なんで、僕らがこんな目に。

一人、柚木の脇に立つ。もう一人、僕の脇に立つ。正面に回り、静かに僕らを見下ろしているのは、彼らの中で一番年少と思われる若い男だった。柚木が、僕の肩に寄り添うようにして、静かにしゃくりあげた。

「…なんで柚木を?」

男達は、誰一人答えようとしない。声を上げるのを恐れているように。念願の獲物を追い詰めたというのに、声を荒げるでもなく、獲物の腕をねじりあげるでもなく、ただ逃がさない程度の距離を保ったまま、こっちの出方を待っている。僕らが暴れだし、「やむを得ず」暴力で抑える瞬間を待つように。僕は、直感的に悟った。

――こいつらは、何かに怯えている。

気付いた瞬間、恐怖心がじわりとほどけて、頭が氷のように冴え渡った。こんな状況で、おかしいけれど……

彼らの怯えに、つけいる隙がありそうな気がした。

柚木を軽く後ろにかばうと、僕は正面の男の、目のあたりをじっと見つめた。

「…柚木は全く関係なかったんだ」

「…………」

「何を勘違いしたのか知らないけど、紺野さんの協力者は、僕だよ」

男達の影が、大きく揺らいだ。表情は見えないけれど、明らかに僕らへの抑圧が薄らいだ。…やがて、僕の横に立った男が、搾り出すように呻いた。

「…どういうことだ!」

正面の男がうろたえたような声を出す。

「そんな…私はMOGMOGをトレースして…!」

意外と声が高いな、もしかしたら、女かもしれない…と、呑気なことを考えた。

「柚木がノーパソを持って僕の部屋に来た。…ほんの2、3日前だ」

「!!」

「一緒に接続していたから、取り違えたのかもしれない」

言葉を切って、再度彼らを見渡す。皆、混乱と憔悴を極めたような顔つきで、僕と柚木を見比べていた。続いて柚木のほうに、ちらっと目を馳せる。柚木はあっけに取られたような顔つきで、僕を見ていた。

「…お前が協力者だというなら、言ってみろ。何を協力していた」

柚木の側に立っている男が、呟くように言った。

「MOGMOGの件。詳しいことは言えない」

「お前が『ビアンキ』のマスター?」

「そうだよ。……あんたたちが『人さらい』?」

正面の人物をにらみつけた。目が慣れてきて、月の光でも彼らの表情が少しわかる。『人さらい』という言葉を出した瞬間、彼らは目に見えて動揺した。

「で、僕らもさらうつもりなのか。柚木も僕も、家族がいる。まして紺野さんは事情を知ってるんだ。すぐ足が着くよ」

「…もう、こうするしかなかったの」

正面の人が、力ない声で呟いた。月明かりに照らし出された肢体は、意外とほっそりしている。この人は女性だ。そうに違いない。……もし強行突破するなら、正面だ。

「私たちは確かに、大変なことをしてしまった。だからもう…八方塞がりなの。…そこの子が紺野さんの『計画』に関わっていると知った時、もう彼女を頼るしかない、と思いつめたわ。最初は街中で声を掛けた。企業のマーケット調査を装って近づき、あたりさわりのない話をして、こちらの話に乗ってきそうな子だったら、謝礼を渡して協力を仰ごうと思ったの…」

ちら、と柚木を見た。柚木はサングラスを突き通すような目つきで彼女を睨みつける。

「あのしつこいキャッチみたいなのも、あんたたちだったの!」

「…彼女とは、話すら出来なかったわ。それで…こんなことに」

「ばかみたい!」

「そうね……」

彼女は顔を伏せた。浅くかけたサングラスの隙間から、長いまつ毛と黒目がちな瞳がのぞいた。…僕と同じくらいか、年下かもしれない。月の光しか頼れないながらも、相当な美人だってことは薄々分かる。

「こんなことを頼めた義理じゃないことは分かっているの。でも、お願い!あなたに協力してもらえなかったら、私達は……」

消え入るように、言葉が切れた。肩が震えている。

「……私達は、人殺しになってしまう……!」

「畜生!!うぜぇんだよ!だれが人殺しだ!!」

僕の横にいた男が、狂ったように吼えながら僕の腕を掴む。柚木の横の奴が、慣れない手つきでおずおずとロープを広げた。

「こいつらふん縛るぞ、手伝え!!」

「ま…待って、もう少し話を」

「いい加減にしろ!!」

パァン、と弾けるような音と共に、彼女が地面に倒れこんだ。サングラスが吹っ飛び、切れ長の大きな瞳がこぼれた。

「なっ……何するんだ、その人、仲間なんだろ!!」

「はん、これだから女は使えねぇんだよ。…もう交渉の余地なんかあるか、こいつらを『あいつ』の代わりに使って、あいつは病院に返す、それで万事終了だ!!」

「さっき聞いたでしょ!この子たちには家族がいる、すぐに足が着くわ!!」

「だからどうした」

「……!!」

「家族に愛され続けた甘えん坊の田舎娘が、都会に出て悪い遊びにハマってすっかりヤク漬けのラリパッパになって新大久保で立ちんぼ中に家族がハッケーン、なんてのはよくあることだろうが!そのころにゃ、すっかり廃人になって俺達のことは覚えてねぇよ!!」

柚木の顔が、さっと青ざめた。…そうか、女の子は死ぬだけじゃ済まないのか…。僕は柚木を後ろにかばいながら、カバンの中身を思い返した。…ノートパソコンと、フリスクと教科書くらいしか入っていない。

何か武器になるものがあれば、こいつを脅して柚木だけでも逃がせるのに……。自分の用意の悪さに舌打ちしたくなった。

「さ…最低……!!」

「もちろん、俺達が散々マワしたあとにな!!そっちのガキはマグロ漁船に乗せて、船長に金掴ませて太平洋の真ん中で水葬だぁ!!…知ってるか?船長はなぁ、船内で死人がでたら海に棄てる権利があるんだぜ!?…都会ではなぁ、誰が消えようが証拠隠滅の方法なんざいっっくらでも……っ」

「うひょあっ!」

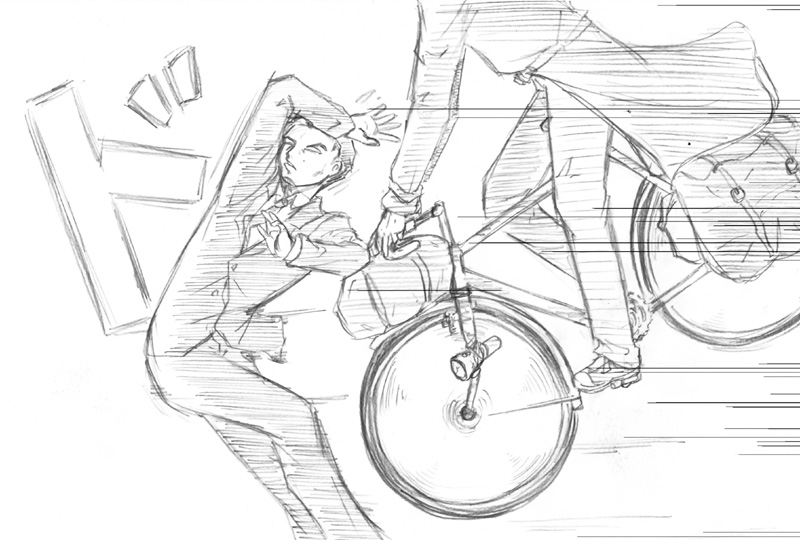

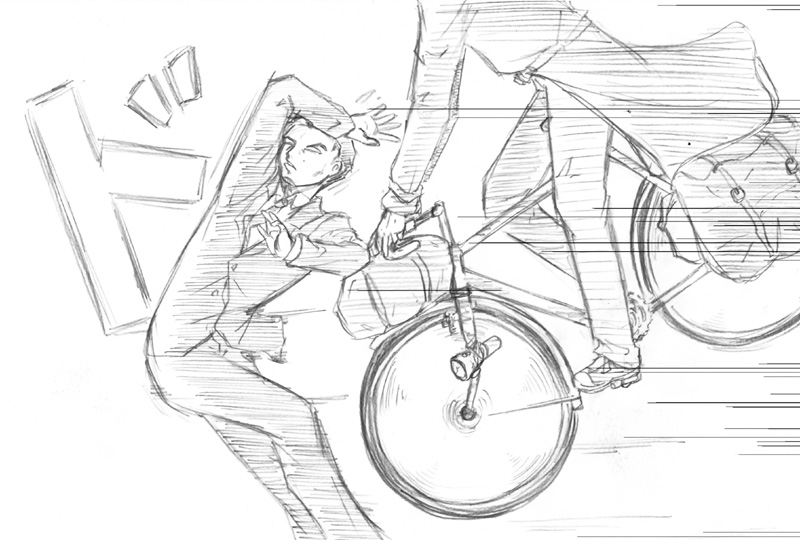

ズガン、という鈍い音と共に、男の怒鳴り声が低い呻きに変わった。震えながら崩れ落ちる男の背後に、信じられない人が現れた。

「……鬼塚先輩!!」

男を撥ね飛ばした鬼塚先輩は、おろおろしながらボロいランドナーから降り、僕たちを見回した。

「いやすまん!…なんだかあそこから、急にブレーキが利かなくなってな」

鬼塚先輩は、背後の長い坂を指さした。

「どうもご迷惑を……あれ、動かないなこの人…あぁ、やばいかもな、脳震盪起こしてら…おや表情硬いな、姶良よ。お取り込み中か?…ん、なんだそっちの方は、ロープを斜めに構えて…」

柚木に縄をかけんとしていた細身の男が、小さく呻いて後じさった。

「まったく危ねぇな、このブレーキが…おや、利くぞ、えい、えい」

呑気にブレーキの利き具合を試していた鬼塚先輩が、ふいに神妙な面持ちで顔を上げた。

「…なぁ、姶良よ」

「は…はぁ…」

急転した状況がよく飲み込めないけど、とりあえず返事をする。鬼塚先輩は満身創痍の僕をじっと見据えて、眉をしかめた。月の光が逆光になって、眉の動きしか見えない。

「……お前の自転車、屠られたな」

「……!」

なんで分かったのだ、と問い返す前に、鬼塚先輩はグイとランドナーを引いて、僕の足にタイヤを押し当てた。

「…なっ」

「何か、起きてるんだろう。…こいつは、そういうモノなんだ」

足元に転がっていた男が、呻きながらもぞり、と肩を起こした。鬼塚先輩は奴の背中をぐいと踏みつけると、僕にランドナーのハンドルを手渡した。錆がういたハンドルに触れた瞬間、ぞわりと全身の毛が逆立つような寒気に襲われた。

「少し早い気がするが…今が『その時』だ。わかるな、姶良よ」

息を呑んで、鬼塚先輩を見返す。この声は、先輩のものであって先輩のものではない感じがする。この自転車を乗り継いできた、歴代の継承者達の残滓を帯びて、妙に錆びた深い声だった。……結局、鬼塚先輩の「予言」は正しかったのか。

「…借ります」

僕はゆっくり頷くと、柚木を促してランドナーにまたがった。柚木が荷台に腰掛けたのを見計らってペダルを踏みこむ。背後で車のドアが閉まり、排気音が響いた。僕はギアを最大にして、足に力を入れた。

背後に追手の気配を感じながら、ペダルを何度も踏み込む。それは、ふいごを踏むように風を捲き起こして、僕らはどんどん加速していく。

―――速い。

驚いた。ペダルはちっとも重くないのに、今まで乗ったどの自転車も比較にならないほどにぐんぐん加速する。追手との距離は、広がらないけれど縮まない。50~60キロは出てるんじゃないか。腰に回された柚木の両腕に力が入った。腹を締められているような形だけど、もう全然痛くない。いつから痛くないんだろう…こいつに乗った瞬間からだ。

――これが、鬼塚先輩が毎日がちゃんがちゃんイワせながら汗だくで漕いでいたオンボロランドナーと同じものか?…まるでロードバイクみたいな乗り心地だ。ポジションも測ったように僕にぴったりで、立ち漕ぎなんてしようとも思えない。

「…おかしいだろ、これ…」

必死に漕いでいるうちに、頭の中がぼうっとしてきた。……これは、ランナーズ・ハイってやつだろうか。耳を裂くような冷気も、足の痛みも、追手の気配すら、ゆるいけだるさに溶け込んで心地いい。ペダルを踏むたびに増していく風の轟音とランナーズ・ハイの恍惚状態は、僕を世間から少しずつ切り離していく。今僕の周りにあるのは、轟音と真冬の冷気、息が詰まるような風圧……それと、背中に感じる柚木の体温だけだ。…今の僕は、追われる恐怖からペダルを踏んでいるんじゃない。

ただ走るためだけに、ペダルを踏んでいる。

電信柱の横をすり抜けるときに一瞬生じる「ゴゥッ」という気流の乱れ。それにも似たような雑音が、風の音に混ざっている。とても小さな違和感…故障の前兆かもしれない。僕は慎重に耳をそばだてて、音を拾う。

《……レ………ガレ………》

その音は気流の乱れにも、老人の錆びた呻き声にも、錆びて壊れかけた部品の悲鳴にも聞こえる。試みに少しだけ、速度を落としてみた。気流が緩まるのに比例するでも反比例するでもなく、謎の怪音は耳の後ろ辺りをかすめ続ける。

《……ガレ………マガレ》

―――なんだよ、よく聞こえないよ

《……マガレ……ニマガレ》

―――分からない!もう知るか!!

《――右ニ曲ガレ!!》

錆びた声が、ぴしゃりと耳朶を打った。僕は咄嗟に右にハンドルを切って一方通行の路地に飛び込んでしまった。

「うわあぁぁあ!!」

その刹那、対向車のヘッドライトが眼窩を焼いた。もう駄目だ、避けられる距離じゃない。僕と柚木はこのまま跳ね飛ばされて死ぬ……ぐっと目を閉じた瞬間、フロントに強い衝撃を感じた。

「……あれ」

思ったよりも痛くない。ぎゅっと閉じた瞼の裏は、ヘッドライトに透かされて赤い。…ということは、僕は生きている。そっと片目を開けた。僅かに凹んだバンパーと、マツダのエンブレムが視界に入った。

「あー! バンパー凹んだじゃねぇか!!」

若い男の声が降ってきた。ヘッドライトがまぶしくて顔が確認できない。…でもこの声を聞いた瞬間、安堵で膝が震えた。

「……紺野さん!!」

「あっ……姶良……?」

その声で名前を呼ばれたとき、情けないけど涙が出てきた。柚木も、僕の腰に回した手をゆっくりほどいて、声をあげて泣いた。

「おいおい……なんだ、これ」

からころちりん、と軽やかな音をたてて、ランドナーの部品が数個、壊れて地面に転がった。背後で一瞬車が徐行する気配を感じたが、やがて排気の音と共に消えていった。

僕は今、自動車の排気を体いっぱい浴びながら自転車を漕いでいる。

2時間以上逃げ回って体中ボロボロなのに、紺野さんに『その自転車を積むスペースはないぞ』と冷たく言い放たれたのだ。

「家に戻るのは危険だろうから、ひとまず俺の家に来い」

という流れになり、僕は再び紺野さんの車に先導されて自転車を漕ぐことになった。

さっき壊れ落ちた部品は大して重要なパーツではなかったらしく、普通に漕ぐには支障はない。しかし逃走時の驚異的な乗り心地はどこにいってしまったのやら、さっきからひと漕ぎするたびに『ぎいちょ、ぎいちょ』と変な音がするようになった。しかも変速機もどうにかなってしまったらしくて、ギアがチェンジできない。つまり、僕はヘトヘトに疲れているのに、坂道だろうが何だろうが容赦なくトップギアで重―いペダルを漕ぎ続けなければいけないのだ。

―――うわ地獄だ。軽い地獄だ……

息をあえがせながら、街灯の光をたよりに車内の様子をうかがう。さっきまで泣いていた柚木はもうすっかり落ち着き、照れ笑いすら浮かべている。広くて快適そうな後部座席で、あったか~い缶コーヒーを飲みながら……

よかった……と思う反面、こん畜生、とも思う。

バックミラーごしに、紺野さんと目が合う。奴は明らかにニヤニヤしている。普通に、こん畜生、と思う。どっかの誰かのお陰で、2時間も走り通しで死にそうな目にも遭ったというのに、結局柚木の笑顔を引き出すのは、最後に登場した紺野さんが、なにげなく差し出した缶コーヒー1本なのだ。……理不尽この上ない。

…考えてみれば、こんなボロいランドナーが、あんなにスムーズに走れるわけがない。あの走りは極限状態だった僕の『火事場の馬鹿力』だったんだ。走ってる最中、聞こえた気がした声は、ランナーズ・ハイによる幻聴にちがいない。

腕が痺れてきたので、ハンドルを逆手に持ちかえてみる。傷だらけのグリップが、ざらりと手のひらを撫でた。…不快だ。

「はぁ……そういえば……結局……どさくさで……継承しちゃったじゃん……」

坂道にさしかかり、膝を悪くしそうな勢いでペダルを踏み込む。サスペンションが、ぎぎぎいちょっ、がこん、と人を馬鹿にしたような音を立てて軋んだ。

「……畜生―――――――――!!」

八つ当たり気味にグリップを叩くと、ちゃりりぃぃいいん…と人をコケにしたように涼やかな音を響かせて、ベルの部品が闇夜に四散した。

大通りを塞き止めんばかりに群れるコンパ学生の真っ只中に、僕らは走り出てしまった。皆、こんな時間から切ないほどベロンベロンに出来上がってしまっている。多分、うちの学生だ。宴会が終わって万歳三唱でもしてこれから三々五々、帰途に着くなり2次会になだれ込んだりするところだろう。中央で1人、胴上げされている男がいる。

「向こうでも頑張れよー!」

「カバディ研究会を忘れるなよー!!」

などという歓声が、断続的に聞こえてくる。

「…留学する仲間の追い出しコンパかな…」

大勢の人がいる。…その安心感に膝ががくりと崩れ落ち、僕は路上に倒れこんだ。柚木があわてて僕を引っ張り起こす。

「ちょ…ちょっと!まだ終わってないんだから!!…あの、皆さーん!すみませーん!!あの、ちょっと今、変質者に…」「なぁにぃ!?変質者だぁ!?」

上半身裸の変質者っぽい学生が聞きとがめて近寄ってきた。

「ぃよーし!この中でぇー、我こそは変質者という漢は手を挙げろ!!」

「ぅい――――――す!!!」

歓声とともに、全員の手が挙がった。そして彼らはその一体感に気を良くして、隣同士肩を叩き合ったり、精も根も尽き果てた僕らをもみくちゃにしたり校歌を歌ったりと大騒動を始めた。一般人もちらほらと通ったが、巻き込まれるのを嫌がって足早に通り過ぎていく。

…路地から、1人の男が音もなく姿を現した。僕は…もう動けない……

「だめ、皆酔ってて話を聞いてくれない!」

「…柚木、逃げてくれ…」

「…もう、無理……!」

柚木の声がうわずっている。…その後、軽い浮遊感とともに、柚木が崩れ落ちた。寄りかかっていた僕は、そのまま一緒に倒れこむ。首筋に柔らかい髪の感触をおぼえ、鼻腔に柑橘系のコロンの香りがふわりと届いた。…一拍おいて、柚木が肩をふるわせながら、静かにしゃくりあげ始めた。

――激痛で気が遠くなりそうなのに、頭の芯ははっきりと冴え返りはじめた。

さっきまで胴上げされていた男が担ぎ下ろされ、男の前に酔っ払い学生がずらりと2列並んで人間アーチを作り始めた。

「ヘーイ、坂上!ヘイヘイ!!」

胴上げから解放されて、まだふらふらしている坂上を、二人のヤニくさそうな男が人間アーチに押し込む。坂上を押し込まれた人間アーチは、彼が通り過ぎると即座に瓦解してアーチの前に回りこんで再びアーチを作った。その繰り返しで坂上はなかなかアーチから解放されない。目の前に繰り広げられる平和な学生生活と、僕らのこの理不尽な危機。絶望を通り越して、笑いがこみ上げてきた……

僕の肩にかかっていた髪が、びくりと震えた。

振り向くと、柚木の肩を無造作に掴む、汚らしい掌。

――お前が、柚木に触るな!!

もう一度立ち上がるのに、たいした力は要らなかった。痛みはとっくの昔に麻痺している。柚木の肩を掴む腕をもぎ離し、天高く差し上げて声高に叫んだ。

「ヘ――――イ!!」

人間アーチが、一斉にこちらを振り向いた。しゃがみこんだままの柚木さえもが、きょとんとした泣き顔で僕を見上げている。僕は満面の笑みを浮かべ、男の腕を両手で掴んだ。

「ヘイヘイ!おっさん!通りすがりのおっさん!!ヘイ!!」

……食いつくか、お願いだ、食いついてくれ……

祈るような気持ちで、必死に抵抗する男を、満面の笑みでアーチに引きずっていく。

両手をさしあげたまま、きょとんと立ち尽くす学生達。……やはり、駄目か……

―――そのとき、二人の体格のいい酔っ払い学生が、男の両肘をがっしと掴んだ。そして、通りをつんざくような蛮声をあげた!

「ヘイ!通りすがりのおっさーん!!」

男の抵抗っぷりが学生達の嗜虐魂に火をつけたのか、人間アーチは急激に沸きかえった。男がもがけばもがくほど、ますます彼らをあおる。

よし、読み通りだ!

酔っ払った学生の集団は、怖いものや失うものが少ないのでタチが悪い。

僕の『通りすがりのおっさんを理不尽に人間アーチでもみくちゃにする』提案は、彼らの今の気分にぴったりマッチしたようだ。

酒臭い学生の群れにもみくちゃにされる男を待ち構えるように、僕も最前列で知らない学生と頭の上で手を組んでアーチを作った。

「ヘイヘイ!ヘーイ!!」

片手で携帯のカメラモードを立ち上げ、高く掲げる。男がアーチに押し込まれた瞬間、僕は男のサングラスをもぎ取り、強引に腕を割り込ませて写メを撮った。僕につられるようにして、何人かの携帯が連続してパシャパシャと瞬いた。必死の形相で顔を守る男の耳元で、僕は皆に分からないように呟いた。

「……紺野さんに、送りました」

ぴたり、と男の抵抗が止まる。男は一瞬、目をむいて僕を睨むと、そのまま弛緩したような表情で、ヘイヘイ叫ぶ学生のアーチに揉まれ流されていった。

――やっぱり、紺野さん関連だったか…

「……終わったの……?」

いつの間にか、僕の背中に近づいていた柚木が、狐につままれたような顔で呟いた。

「いや。一応最後のツメをやっとかないと……」

断続的な激痛は収まっていない。携帯にちらりと目をやって『送信完了』を確認した。そして一つ大きく息をつくと、僕はもう一度、最後の力を腹に込めて叫んだ。

「おぅお前ら、前に回れ、前に!!」

男が通り過ぎた後、残った人間アーチを満面の笑顔と激しい手招きでアーチの出口へ走らせる。彼らはばらばらとアーチをほどくと、ヘイヘイ叫びながらアーチの出口に続きのアーチを作った。

…一旦流れを作ってしまえば、あとは彼らの気が済むまで人間アーチは伸び続ける。

ざまをみろ、永久に酒臭い人間アーチに囚われ続けるがいい!

サークルの喧騒からのがれて、僕たちはしばらく歩いた。警察を呼ぶとか、病院に駆け込むとか、やることは盛り沢山だ。でも、なぜかそういう気が起きなかった。思考回路が停止寸前だったのかもしれない。

月は天頂近くまで昇っていた。携帯を見ると、もう8時を回っていた。

結局あのオムライスは何だったんだ、とか、あの連中は一体なんなのだ、とか、言いたい事は山ほどあった。でも全身がけだるくて、柚木の肩にもたれ掛って歩くのが心地よくて、なんか全部どうでもいい。

「…救急車、呼ぼうか」

僕の返事を待たず、柚木が携帯を取り出す。それなら少し休ませてもらおうかな…と、目を閉じた瞬間、カツン、という物音に瞼を開く。

「…携帯、落ちたよ」

「……姶良……!」

柚木の肩が、瘧のように震えだした。鼻先をかすめる、排気ガスの匂い。車がアイドリングしたまま停止する気配と、駆け下りてくる数人の足音。月の逆光で姿はよく見えない。でも、まっすぐに僕らを目指して歩いてくる足取りに、確信は強まった。

「……またか……!」

痛みと眩暈で、気が遠くなった。僕たちは数秒後、確実に奴らに捕まる。喉が干上がって、鼓動が早くなった。…次第に強まっていく激痛の中で、僕は初めて紺野さんを恨んだ。

――なんで、僕らがこんな目に。

一人、柚木の脇に立つ。もう一人、僕の脇に立つ。正面に回り、静かに僕らを見下ろしているのは、彼らの中で一番年少と思われる若い男だった。柚木が、僕の肩に寄り添うようにして、静かにしゃくりあげた。

「…なんで柚木を?」

男達は、誰一人答えようとしない。声を上げるのを恐れているように。念願の獲物を追い詰めたというのに、声を荒げるでもなく、獲物の腕をねじりあげるでもなく、ただ逃がさない程度の距離を保ったまま、こっちの出方を待っている。僕らが暴れだし、「やむを得ず」暴力で抑える瞬間を待つように。僕は、直感的に悟った。

――こいつらは、何かに怯えている。

気付いた瞬間、恐怖心がじわりとほどけて、頭が氷のように冴え渡った。こんな状況で、おかしいけれど……

彼らの怯えに、つけいる隙がありそうな気がした。

柚木を軽く後ろにかばうと、僕は正面の男の、目のあたりをじっと見つめた。

「…柚木は全く関係なかったんだ」

「…………」

「何を勘違いしたのか知らないけど、紺野さんの協力者は、僕だよ」

男達の影が、大きく揺らいだ。表情は見えないけれど、明らかに僕らへの抑圧が薄らいだ。…やがて、僕の横に立った男が、搾り出すように呻いた。

「…どういうことだ!」

正面の男がうろたえたような声を出す。

「そんな…私はMOGMOGをトレースして…!」

意外と声が高いな、もしかしたら、女かもしれない…と、呑気なことを考えた。

「柚木がノーパソを持って僕の部屋に来た。…ほんの2、3日前だ」

「!!」

「一緒に接続していたから、取り違えたのかもしれない」

言葉を切って、再度彼らを見渡す。皆、混乱と憔悴を極めたような顔つきで、僕と柚木を見比べていた。続いて柚木のほうに、ちらっと目を馳せる。柚木はあっけに取られたような顔つきで、僕を見ていた。

「…お前が協力者だというなら、言ってみろ。何を協力していた」

柚木の側に立っている男が、呟くように言った。

「MOGMOGの件。詳しいことは言えない」

「お前が『ビアンキ』のマスター?」

「そうだよ。……あんたたちが『人さらい』?」

正面の人物をにらみつけた。目が慣れてきて、月の光でも彼らの表情が少しわかる。『人さらい』という言葉を出した瞬間、彼らは目に見えて動揺した。

「で、僕らもさらうつもりなのか。柚木も僕も、家族がいる。まして紺野さんは事情を知ってるんだ。すぐ足が着くよ」

「…もう、こうするしかなかったの」

正面の人が、力ない声で呟いた。月明かりに照らし出された肢体は、意外とほっそりしている。この人は女性だ。そうに違いない。……もし強行突破するなら、正面だ。

「私たちは確かに、大変なことをしてしまった。だからもう…八方塞がりなの。…そこの子が紺野さんの『計画』に関わっていると知った時、もう彼女を頼るしかない、と思いつめたわ。最初は街中で声を掛けた。企業のマーケット調査を装って近づき、あたりさわりのない話をして、こちらの話に乗ってきそうな子だったら、謝礼を渡して協力を仰ごうと思ったの…」

ちら、と柚木を見た。柚木はサングラスを突き通すような目つきで彼女を睨みつける。

「あのしつこいキャッチみたいなのも、あんたたちだったの!」

「…彼女とは、話すら出来なかったわ。それで…こんなことに」

「ばかみたい!」

「そうね……」

彼女は顔を伏せた。浅くかけたサングラスの隙間から、長いまつ毛と黒目がちな瞳がのぞいた。…僕と同じくらいか、年下かもしれない。月の光しか頼れないながらも、相当な美人だってことは薄々分かる。

「こんなことを頼めた義理じゃないことは分かっているの。でも、お願い!あなたに協力してもらえなかったら、私達は……」

消え入るように、言葉が切れた。肩が震えている。

「……私達は、人殺しになってしまう……!」

「畜生!!うぜぇんだよ!だれが人殺しだ!!」

僕の横にいた男が、狂ったように吼えながら僕の腕を掴む。柚木の横の奴が、慣れない手つきでおずおずとロープを広げた。

「こいつらふん縛るぞ、手伝え!!」

「ま…待って、もう少し話を」

「いい加減にしろ!!」

パァン、と弾けるような音と共に、彼女が地面に倒れこんだ。サングラスが吹っ飛び、切れ長の大きな瞳がこぼれた。

「なっ……何するんだ、その人、仲間なんだろ!!」

「はん、これだから女は使えねぇんだよ。…もう交渉の余地なんかあるか、こいつらを『あいつ』の代わりに使って、あいつは病院に返す、それで万事終了だ!!」

「さっき聞いたでしょ!この子たちには家族がいる、すぐに足が着くわ!!」

「だからどうした」

「……!!」

「家族に愛され続けた甘えん坊の田舎娘が、都会に出て悪い遊びにハマってすっかりヤク漬けのラリパッパになって新大久保で立ちんぼ中に家族がハッケーン、なんてのはよくあることだろうが!そのころにゃ、すっかり廃人になって俺達のことは覚えてねぇよ!!」

柚木の顔が、さっと青ざめた。…そうか、女の子は死ぬだけじゃ済まないのか…。僕は柚木を後ろにかばいながら、カバンの中身を思い返した。…ノートパソコンと、フリスクと教科書くらいしか入っていない。

何か武器になるものがあれば、こいつを脅して柚木だけでも逃がせるのに……。自分の用意の悪さに舌打ちしたくなった。

「さ…最低……!!」

「もちろん、俺達が散々マワしたあとにな!!そっちのガキはマグロ漁船に乗せて、船長に金掴ませて太平洋の真ん中で水葬だぁ!!…知ってるか?船長はなぁ、船内で死人がでたら海に棄てる権利があるんだぜ!?…都会ではなぁ、誰が消えようが証拠隠滅の方法なんざいっっくらでも……っ」

「うひょあっ!」

ズガン、という鈍い音と共に、男の怒鳴り声が低い呻きに変わった。震えながら崩れ落ちる男の背後に、信じられない人が現れた。

「……鬼塚先輩!!」

男を撥ね飛ばした鬼塚先輩は、おろおろしながらボロいランドナーから降り、僕たちを見回した。

「いやすまん!…なんだかあそこから、急にブレーキが利かなくなってな」

鬼塚先輩は、背後の長い坂を指さした。

「どうもご迷惑を……あれ、動かないなこの人…あぁ、やばいかもな、脳震盪起こしてら…おや表情硬いな、姶良よ。お取り込み中か?…ん、なんだそっちの方は、ロープを斜めに構えて…」

柚木に縄をかけんとしていた細身の男が、小さく呻いて後じさった。

「まったく危ねぇな、このブレーキが…おや、利くぞ、えい、えい」

呑気にブレーキの利き具合を試していた鬼塚先輩が、ふいに神妙な面持ちで顔を上げた。

「…なぁ、姶良よ」

「は…はぁ…」

急転した状況がよく飲み込めないけど、とりあえず返事をする。鬼塚先輩は満身創痍の僕をじっと見据えて、眉をしかめた。月の光が逆光になって、眉の動きしか見えない。

「……お前の自転車、屠られたな」

「……!」

なんで分かったのだ、と問い返す前に、鬼塚先輩はグイとランドナーを引いて、僕の足にタイヤを押し当てた。

「…なっ」

「何か、起きてるんだろう。…こいつは、そういうモノなんだ」

足元に転がっていた男が、呻きながらもぞり、と肩を起こした。鬼塚先輩は奴の背中をぐいと踏みつけると、僕にランドナーのハンドルを手渡した。錆がういたハンドルに触れた瞬間、ぞわりと全身の毛が逆立つような寒気に襲われた。

「少し早い気がするが…今が『その時』だ。わかるな、姶良よ」

息を呑んで、鬼塚先輩を見返す。この声は、先輩のものであって先輩のものではない感じがする。この自転車を乗り継いできた、歴代の継承者達の残滓を帯びて、妙に錆びた深い声だった。……結局、鬼塚先輩の「予言」は正しかったのか。

「…借ります」

僕はゆっくり頷くと、柚木を促してランドナーにまたがった。柚木が荷台に腰掛けたのを見計らってペダルを踏みこむ。背後で車のドアが閉まり、排気音が響いた。僕はギアを最大にして、足に力を入れた。

背後に追手の気配を感じながら、ペダルを何度も踏み込む。それは、ふいごを踏むように風を捲き起こして、僕らはどんどん加速していく。

―――速い。

驚いた。ペダルはちっとも重くないのに、今まで乗ったどの自転車も比較にならないほどにぐんぐん加速する。追手との距離は、広がらないけれど縮まない。50~60キロは出てるんじゃないか。腰に回された柚木の両腕に力が入った。腹を締められているような形だけど、もう全然痛くない。いつから痛くないんだろう…こいつに乗った瞬間からだ。

――これが、鬼塚先輩が毎日がちゃんがちゃんイワせながら汗だくで漕いでいたオンボロランドナーと同じものか?…まるでロードバイクみたいな乗り心地だ。ポジションも測ったように僕にぴったりで、立ち漕ぎなんてしようとも思えない。

「…おかしいだろ、これ…」

必死に漕いでいるうちに、頭の中がぼうっとしてきた。……これは、ランナーズ・ハイってやつだろうか。耳を裂くような冷気も、足の痛みも、追手の気配すら、ゆるいけだるさに溶け込んで心地いい。ペダルを踏むたびに増していく風の轟音とランナーズ・ハイの恍惚状態は、僕を世間から少しずつ切り離していく。今僕の周りにあるのは、轟音と真冬の冷気、息が詰まるような風圧……それと、背中に感じる柚木の体温だけだ。…今の僕は、追われる恐怖からペダルを踏んでいるんじゃない。

ただ走るためだけに、ペダルを踏んでいる。

電信柱の横をすり抜けるときに一瞬生じる「ゴゥッ」という気流の乱れ。それにも似たような雑音が、風の音に混ざっている。とても小さな違和感…故障の前兆かもしれない。僕は慎重に耳をそばだてて、音を拾う。

《……レ………ガレ………》

その音は気流の乱れにも、老人の錆びた呻き声にも、錆びて壊れかけた部品の悲鳴にも聞こえる。試みに少しだけ、速度を落としてみた。気流が緩まるのに比例するでも反比例するでもなく、謎の怪音は耳の後ろ辺りをかすめ続ける。

《……ガレ………マガレ》

―――なんだよ、よく聞こえないよ

《……マガレ……ニマガレ》

―――分からない!もう知るか!!

《――右ニ曲ガレ!!》

錆びた声が、ぴしゃりと耳朶を打った。僕は咄嗟に右にハンドルを切って一方通行の路地に飛び込んでしまった。

「うわあぁぁあ!!」

その刹那、対向車のヘッドライトが眼窩を焼いた。もう駄目だ、避けられる距離じゃない。僕と柚木はこのまま跳ね飛ばされて死ぬ……ぐっと目を閉じた瞬間、フロントに強い衝撃を感じた。

「……あれ」

思ったよりも痛くない。ぎゅっと閉じた瞼の裏は、ヘッドライトに透かされて赤い。…ということは、僕は生きている。そっと片目を開けた。僅かに凹んだバンパーと、マツダのエンブレムが視界に入った。

「あー! バンパー凹んだじゃねぇか!!」

若い男の声が降ってきた。ヘッドライトがまぶしくて顔が確認できない。…でもこの声を聞いた瞬間、安堵で膝が震えた。

「……紺野さん!!」

「あっ……姶良……?」

その声で名前を呼ばれたとき、情けないけど涙が出てきた。柚木も、僕の腰に回した手をゆっくりほどいて、声をあげて泣いた。

「おいおい……なんだ、これ」

からころちりん、と軽やかな音をたてて、ランドナーの部品が数個、壊れて地面に転がった。背後で一瞬車が徐行する気配を感じたが、やがて排気の音と共に消えていった。

僕は今、自動車の排気を体いっぱい浴びながら自転車を漕いでいる。

2時間以上逃げ回って体中ボロボロなのに、紺野さんに『その自転車を積むスペースはないぞ』と冷たく言い放たれたのだ。

「家に戻るのは危険だろうから、ひとまず俺の家に来い」

という流れになり、僕は再び紺野さんの車に先導されて自転車を漕ぐことになった。

さっき壊れ落ちた部品は大して重要なパーツではなかったらしく、普通に漕ぐには支障はない。しかし逃走時の驚異的な乗り心地はどこにいってしまったのやら、さっきからひと漕ぎするたびに『ぎいちょ、ぎいちょ』と変な音がするようになった。しかも変速機もどうにかなってしまったらしくて、ギアがチェンジできない。つまり、僕はヘトヘトに疲れているのに、坂道だろうが何だろうが容赦なくトップギアで重―いペダルを漕ぎ続けなければいけないのだ。

―――うわ地獄だ。軽い地獄だ……

息をあえがせながら、街灯の光をたよりに車内の様子をうかがう。さっきまで泣いていた柚木はもうすっかり落ち着き、照れ笑いすら浮かべている。広くて快適そうな後部座席で、あったか~い缶コーヒーを飲みながら……

よかった……と思う反面、こん畜生、とも思う。

バックミラーごしに、紺野さんと目が合う。奴は明らかにニヤニヤしている。普通に、こん畜生、と思う。どっかの誰かのお陰で、2時間も走り通しで死にそうな目にも遭ったというのに、結局柚木の笑顔を引き出すのは、最後に登場した紺野さんが、なにげなく差し出した缶コーヒー1本なのだ。……理不尽この上ない。

…考えてみれば、こんなボロいランドナーが、あんなにスムーズに走れるわけがない。あの走りは極限状態だった僕の『火事場の馬鹿力』だったんだ。走ってる最中、聞こえた気がした声は、ランナーズ・ハイによる幻聴にちがいない。

腕が痺れてきたので、ハンドルを逆手に持ちかえてみる。傷だらけのグリップが、ざらりと手のひらを撫でた。…不快だ。

「はぁ……そういえば……結局……どさくさで……継承しちゃったじゃん……」

坂道にさしかかり、膝を悪くしそうな勢いでペダルを踏み込む。サスペンションが、ぎぎぎいちょっ、がこん、と人を馬鹿にしたような音を立てて軋んだ。

「……畜生―――――――――!!」

八つ当たり気味にグリップを叩くと、ちゃりりぃぃいいん…と人をコケにしたように涼やかな音を響かせて、ベルの部品が闇夜に四散した。

後書き

第七章は2/23更新予定です。

ページ上へ戻る

全て感想を見る:感想一覧